Участник «Живописного заповедника», безусловный авторитет, живой классик. Художник, сын и брат художника. О нем говорят больше, чем он о себе. А когда говорят — остаются многозначительные паузы. Александр Животков — легенда. Практически памятник.

Его скульптуру принял в дар Папа Франциск, распятие установлено в Латеранском университете в Риме. Собеседники Животкова — вечность, время, жизнь и смерть. И еще — друзья и семья. И еще — дерево, воск (и любой материал, с которым он работает). Если вы не принадлежите к первым, вторым и третьим — просто закройте глаза и представьте. Дверь, портал, входим.

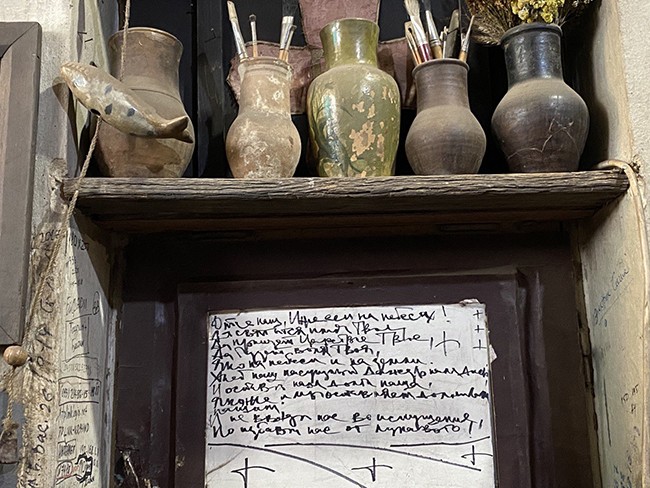

Вот мастерская, в ней тесно, с виду царит хаос, но это точно не он, это даже не творческий беспорядок. На всем — печать воли и смысла. «Садитесь, Вика, будем пить чай». Садимся и пьем. Такого чая нет больше нигде.

Задаю вопросы, Животков отвечает (у него хорошо поставленный голос, он быстро и замечательно шутит), что его слова никому не интересны: «напишите, что здесь увидели и почувствовали, будет гораздо лучше, поверьте мне».

Я не верю. Мне жаль, что ответы Александра, превратившись в буквы, утратили его интонации. Как передать паузу, полу-улыбку и встречный вопрос: «Вы понимаете, о чем я»? Никак. Но я попробую.

Каким был первый импульс в рисовании, что было определяющим — линия, цвет? Как и когда вы поняли, что вам это очень интересно?

— Все было гладко. Мои пропорции не менялись с детства, лет с пяти. Не знаю, хорошо это или плохо. Еще мои детские игры, – помните, оловянные солдатики, мушкетёры, индейцы? — тогда все пропорции и сформировались. Вот смотрите, Вика — жест в сторону работы, — здесь пропорции те же.

На вас влияло окружение, папа, брат?

— На всех влияет окружение. С братом у нас не такая большая разница, чтобы можно было говорить о влиянии. А так…. пойди узнай, что на кого влияло. Я думаю, у нас это была обоюдная каша.

У папы изумительный дар учителя. Он не мешал нам с братом наблюдать.

На нас с братом безумно влияла бабушка.

В 13 лет (в мои 13, брату было чуть больше), папа отправил нас в Москву, наша вторая ветвь семьи — московская, художники, театралы, нас окружало море любви, и эта всесторонняя любовь влияла на нас безусловно.

В Москве это был круг не андеграунда, не концептуалистов, а серьезных академических художников?

— Я не понимаю, что такое «концептуализм», точнее — не хочу этого понимать. Мне вообще не очень интересны ярлыки. Меня самого сложно взять и так просто обозначить – чем я занимаюсь, — живописью, скульптурой? Ни тем, ни другим. Плохой скульптор, плохой живописец.

Я имела ввиду богему.

— Понимаю. Мы росли среди великолепных художников и актёров. Нас таскали на спектакли, мы видели великих актёров и музыкантов.

Когда вернулись, сколько вам было лет?

— Так мы все равно ездили туда каждую неделю. Помните, 12 рублей стоил билет на плацкарт? Ездили туда-сюда, туда-сюда.

Вы довольно долго были нормальным — в смысле — традиционным художником. Холст, кисть…

— Я и сейчас нормальный.

Как вы отошли от холста?

— Я считаю, что материал вторичен. Как и что заменило холст, что пришло ему на смену…. не знаю. Помню момент: был какой-то благотворительный аукцион. У меня облупилась работа. Надо было срочно ее реставрировать. Причем быстро, когда красочный слой гуляет, это не хорошо. Я заклеил проблему марлей, прописал слой сверху.

Так оно потихоньку и появилось – слои — рисовая бумага, туалетная бумага. Я очень много работал с туалетной бумагой – это потрясающий материал.

Александр делает паузу, переходит к порталу (ну а как бы вы назвали его доску?) и говорит — туалетная бумага — прекрасный материал, пластичный, протяженный, — Вика, диктофон это зло. Просто рассказывайте, и продолжает:

— Одновременно появился картон. Мне привозили со всех концов Киева обивочный картон, который выбрасывали к мусоркам. Великолепнейший материал. Мне говорили: «Нууууу, это кака». А я отвечал: «Пикассо занимался именно этим. Сейчас его обивочный картон висит в музеях. Поэтому — материал вторичен.

Это не какая-то выдуманная псевдосвобода относительно материала. Главное, определяющее – то, что заставляет руку взять и работать.

Я люблю совпадения. Дерево, которое мне привозили (ему 150-200 лет), закончилось. Я почувствовал, что устаю от дерева и мне нужен перерыв. Я стратегически забил за собой право на дерево, как до этого забил его на картон.

Кстати, я работаю и с камнем, мрамором – мне все интересно.

Закончились запасы дерева. Это было какое-то особенное дерево?

— Нет. Это был простой старый дуб. Многое же заканчивается и меняется в нашей жизни. То же самое у меня происходило и с холстом.

А сюжеты откуда?

— Откуда появляются сюжеты, я не знаю.

Что можно назвать почерком Животкова?

— (смеется) Вы видели когда-нибудь мой почерк?

Видела, конечно. Почти ничего разобрать невозможно.

— Вот это и есть мой почерк. Мне нравится фраза Пикассо: «Я не ищу, я нахожу». Когда оглядываюсь на свою грузинскую программу — за неполные полтора года было сделано очень много, и это тяжелый материал. Как у меня хватило желания, сил, всего остального?

«Дерево жизни» – это посвящение моему большому другу грузинскому художнику Муразу Мурванидзе.

Украинский дуб с грузинской лозой – это вторая по счету грузинская выставка?

— Я сделал новую совершенно программу – громадную.

У меня, кстати, два куска лозы еще есть. Я заметил интересную деталь: росчерк креста после моего возвращения из Грузии стал не просто росчерком, а крестом Святой Нины. И я ничего не могу с собой поделать.

Стелле (Стелла Беньяминова — меценат, основательница Stedley Art Foundation) я тогда сказал: «Если нас примет Грузия, это дорогого стоит».

Что значит «примет»?

— Когда ты становишься своим. Помните, старый фильм – «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Там Черт говорит, что у него задница шипит. Когда я еду в Грузию, у меня в Борисполе начинает «шипеть задница».

О надписях на работах. Необходимость высказаться вот таким образом – она откуда?

— Мне не раз задавали этот вопрос. Мне очень нравится многофункциональность того или иного образа. И текст, кроме его значения, динамичного абриса, орнаментики, имеет очень много функций. Вы никогда не читали в метро?

Читала, конечно.

— То есть, представьте, я еду в метро (станция «Днепр») и читаю одну и ту же книжку, при одном освещении. Когда я приезжаю на «Арсенальную», возникает совершенно другой абрис и образ текста. И прочтение одного и того же текста — другое. Главное — присутствие текстуры. Неважно, прочтет надпись кто-то или нет. Стелла говорит: «Никто не прочтет». Я говорю: «Окей, прочтут книги». Для меня это обозначение. Я могу написать текст, но — сверху, его никто не увидит, вообще никогда. Но присутствие текста — есть.

Это не всегда ваш текст? Иногда это цитаты?

— Вы хотите, чтобы я еще и тексты писал?

Но они выглядят апроприированными.

— Они и становятся моим… Откуда не возьмись, прицепился Блок, которого я раньше обожал. Одно стихотворение. То есть я с этим звуком начинал формировать работу.

Вы помните:

Я стою в тени портала,

Там, где дует резкий ветер…

Я хочу внезапно выйти

И воскликнуть: «Богоматерь!

Для чего в мой чёрный город

Ты младенца привела?» — Откуда это, я не знаю. Я не знаю, может, мне эта линия (жест в сторону работы) навеяла.

Действительно не знаете?

— Откуда-то оно ко мне приходит. Это не вдохновение, другое. Человек живёт очень многогранной жизнью.

Ваши работы невозможно обозначить просто — они не холст, не скульптура — они прорастают, как рёбра и крылья. Совершенно антропоморфные объекты.

— Я не знаю. — долгая пауза — Иногда я смотрю на свои работы и говорю: «Стелла, это сделал я».

Как вы на них смотрите со стороны?

— Не знаю, хорошо это или плохо, качество это или нет, но у меня достаточно трезвый взгляд на то, что я делаю. Я достаточно критично к себе отношусь: если мне не нравится, то мне не нравится. Ровных художников и не существует практически.

Расскажите о ваших стульях. Они такие красивые!

— Когда устаю, начинаю делать поделки, причем с большим удовольствием. Я люблю, когда вещь живет.

А можете представить себя, надевающим на подрамник холст, акрил, масло, допустим, пейзаж?

— Масляная живопись – это великолепный материал. Думаю, ему надо дать отдохнуть, у словосочетания «холст, масло» случился культ личности. Индустрия красок дошла до совершенства. Краски выпускаются невозможные: — от «Цвет лица Вики Федориной сегодня утром» до такого-то другого числа и времени – любой оттенок дня Вики.

И потом, сам холст был изобретен для удобства, быстроты, ровно как и тюбики с краской. Я говорю: «Они для ленивых», что отчасти так и есть. Холст удобно сворачивать. Расцвет всего этого дела – «Первая мануфактура Рубенса», когда он поставил все на поток.

Ну и вот вам вопрос: зачем имитировать, предположим, материал цемент, если есть сам цемент?

Вопрос об уникальном опыте – когда у художника есть меценат, то есть, о возможности быть просто художником.

— Я был готов к этому вопросу. Никогда к этому не стремился. Это — мечта. Об этом мечтает каждый художник. Мы знакомы больше 10 лет, удивительно встретить единомышленника, который своей энергией тебя дополняет и верит в то что ты делаешь. Когда в Европе слышат о наших взаимоотношениях (со Стеллой), они говорят: «Нет, такого не может быть».

Как Ренессанс?

— Может быть. Мой круг общения сузился. И очень этому рад. Есть люди, которым интересно, что я делаю. Мне этого достаточно. Один из главных критериев для меня – мнение и оценка Стеллы. Она удивительный человек – обладает колоссальным умом и чутьём.

Что доставляет удовольствие художнику Животкову?

— Работа. Состояние любви — это дар божий.

В Киеве когда-нибудь пройдет выставка Александра Животкова?

— Я не знаю. Мне этого нужно. Мне важно быть на равных с предстоящим.

Знаете, мое первое детское воспоминание было таким: я открыл (или закрыл) глаза, и вижу — солнце, корзинка плетенная и вышитая подушка. Потом выяснилось, этих предметов у нас никогда не было.

Вика, повторюсь: пишите о том, что видите. Короткие ремарки!

Провожая меня, художник Животков говорит: очень люблю журналистские вопросы такого типа «Александр, расскажите о ваших творческих планах».

Текст: Вика Федорина