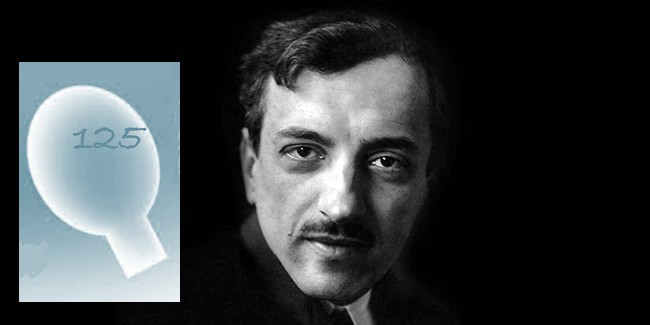

Игорь Завгородний — музыкант в классическом смысле слова — скрипач, альтист, импровизатор, композитор: «о музыке говорить и слушать бывает больно, — настолько она не любит слов. Но я уверен – надо говорить людям о музыке, надо».

Что вам больше нравится в музыке делать – исполнять или сочинять?

— Трудно ответить просто и однозначно. Вообще, сочинять мне хотелось бы больше, но я еще не умею. Играть я умею лучше. С сочинять… мне надо больше работать.

Из чего вообще вырос Игорь Завгородний — композитор?

— У меня композиторский склад ума. С трех лет я импровизирую, играть на скрипке начал в четыре года. Попытка не удалась. Вторая попытка — в девять лет. На фортепиано я начал играть, как только смог за него сесть. С недавних пор я возобновил композиторскую деятельность. И играю я скорее как композитор, чем пишу как исполнитель.

Украина вообще — музыкальная страна?

— Очень.

Для вас важно национальное начало в музыке?

— Зависит от того, что за музыка. Если говорить о школах — чешской, польской, о румынской, венгерской музыке… Есть музыка, в которой понятно сразу, чьего она народа. И это важно, и это — красиво. Австрийская музыка, например, — это явление мультинациональное.

Я не знаю, будут ли вообще существовать нации через лет двести. Будет ли этот вопрос актуален. Когда-то (до глобализации) разница в искусстве была в виде фольклора, в виде традиций очень сильная.

Вы можете сравнить западную школу и отечественную? Как влияет на молодого музыканта наше образование и как — западное?

— Мне удалось и тут поучиться, и на Западе. Могу точно сказать: наше образование ужасное.

То есть у нас тут все скорее вопреки, а не благодаря?

— Да. У нас не хватает информации. Давно разъехались те, кто должен был бы тут учить. Не уедь они, воспитали бы своих учеников, их ученики — своих учеников, etc, это подобно геометрической прогрессии. У нас в образовании осталось много «совка», очень мало хороших педагогов, которые ставили бы перед собой действительно педагогические задачи и которые… ну — обновлялись бы как-то. Ездили бы по миру, продолжали бы учиться, развивались, знали бы какие-то языки, и т.д.

Проблема наших оркестров в том, что у нас нет оркестрового образования и толкового воспитания ансамблистов. То есть воспитывают солистов (но солистов, как правило, не мирового уровня), потом эти солисты не умеют в оркестре слышать и видеть. Принципы оркестровой, ансамблевой игры категорически отличаются от принципов игры сольной. Месяц назад я играл в Венском оркестре, полу-сборном, я был концертмейстером альтов. Люди мгновенно ориентируются, какая часть смычка, все взятия, снятия нот, природа атаки звука, — понимают все, сразу, их сознание настроено на детали. В наших оркестрах не умеют так чутко и быстро реагировать. Но это еще и от того, что большинство педагогов, а потом дирижеров не занимаются мелкими деталями, и, когда музыкант сидит в оркестре десять лет, и никогда никто не работал с ним над деталями, у него атрофируется свойство реагировать на мельчайшие, важнейшие нюансы. Потому что не было требований — не появилось потребности. У нас есть всякие: есть хорошие и порядочные, и интересные дирижеры. У нас в стране есть неплохие оркестры, но полноценно конкурировать на мировой арене они, увы… А все дело в образовании дирижеров и музыкантов-ансамблистов.

Не знаю, в каком бы оркестре я хотел работать. Пока, наверное, ни в каком. Разве что какие-то эпизодические проекты.

Вы ведь по складу солирующий музыкант. Вам, наверное, было бы интересно принять участие в каком-то дискретном оркестровом проекте. И лишь изредка.

— Да. Часто я задаю себе вопрос: зачем вообще играть в унисон? Это может иметь смысл, если от унисона требуется какое-то особое звучание, какое-то космическое соитие разных тембров. В таком случае да, интересно. Но у нас этим не занимаются.

Что влияло на маленького Игоря Завгороднего: родители, учителя, другие музыканты?

— Родители мои — музыканты. Моя бабушка — музыкант, брат занимался музыкой в детстве. Я-то думал быть путешественником, писателем, спортсменом, — как все дети, актером, но мне кажется, всегда по умолчанию было понятно, кем я буду. К скрипке (во второй раз) я пришел самостоятельно. Услышал скрипку по телевизору. Что-то меня в этом тронуло. Хоть теперь понимаю — высокие частоты – не мое.

Как вы переходили на альт?

— С удовольствием. Я очень люблю альт. Я думаю, что эту любовь вполне можно воплощать скрипачу, так это было в XVIII-XIX веках, и в ХХ-м ( первой его половине) скрипачи, по умолчанию, играли на альте.

Классические музыканты и импровизирующие музыканты – это всегда было про разное. Как это в вас соединяется?

— В разные эпохи было по-разному. В эпоху барокко, классицизма все как-то было синкретично. Не было «узкопрофильных» спецов — только педагог или только исполнитель, или только композитор. Все артисты были all inclusive. Кто-то больше писал, кто-то больше исполнял, но все музыканты занимались абсолютно всем. И преподавали, и играли, и сочиняли. Просьба сыграть что-то, вечером, в компании — подразумевалась только импровизация. Потом стал расти оркестр, задачи композитора усложнились. Потом – нововенцы, которые «только композиторы». Потом, конечно, уровень исполнительства вырос. Мне кажется, в первую очередь, благодаря «холодным войнам» в ХХ веке. Советский Союз против Америки, спортивный интерес. Потом азиаты начали играть на европейских инструментах — а они перфекционисты. Исполнительский уровень вырос, и «профессии», специализации в начале ХХ века совсем разделились. Я не знаю, кого можно назвать последним великим композитором и великим исполнителем одновременно. Рахманинова? Малер — хорошо дирижировал и хорошо писал…

Почему я стал импровизировать? Это долго рассказывать, так получилось. Порой мне нравится спонтанность. Музыка может быть в чем угодно, а исполняешь ты по нотам, или импровизируешь…

Вы — студент, кем думали стать? Таким универсальным солдатом, который может исполнять и сочинять?

— Нет. После травмы плечевого сустава во мне произошли большие изменения, я переставал играть. Года два я практически не играл. Стоял у зеркала и ставил себе постановку, чтобы смочь играть в принципе. В итоге мне удалось преодолеть проблему, я снова играю.

А пока не играл, в голове происходили целые бури. Я много чем начал заниматься: возобновил занятия по композиции. Начал учиться играть на других инструментах. Думал: чем же, собственно, буду заниматься дальше? Понятно, что музыкой. И тут ко мне вернулась скрипка, а я уже другой. Мне не слишком нравится это состояние.

Потому что это трудно. Но, с другой стороны, это состояние, возможно, дает возможность выхода на другой уровень?

— Я не хотел бы быть просто академическим скрипачом. Мне этого мало. Я, например, люблю театр.

Как вы пришли в Театр Леси Украинки?

— По-моему, это был год 2011 или 2012-й. Мы записывали музыку Саши Шимко к «Вишневому саду», и там был режиссер Аркадий Фридрихович Кац. Он захотел в спектакле настоящего скрипача, который будет играть роль скрипача. Потом был еще один спектакль, потом еще… Сейчас я уже ничего там не играю. Ну у меня в жизни были и другие театры. С театром «ДАХ» я давным-давно сотрудничал в качестве музыканта. С театральным пространством «ТЕО» в Одессе. Я там (ставил) исполнял свой моно-спектакль. Еще с режиссером Димой Костюминским мы делали спектакль по Эврипиду. Вообще, театр меня интересует. Мне кажется, мы отстаем и по части театров. Первое, снова — изоляция. Второе — «слепая» дотация. Частные театры мне нравятся гораздо больше, чем государственно-дотационные, просто —да, предвзято — да, но я за то что они существуют. 100% дотация предполагает работу такую — только чтобы не было хуже. Чтобы все оставалось так, как оно есть, чтоб дотация осталась. Потребности выжить, созидать, меняться, рваться — нет.

Вы следите за тем, как меняется музыкальная мода? Что бы вы выбрали, чем хотели бы заняться?

— Сейчас сложилась странная ситуация: все живут в своих маленьких нишах. Существует одновременно все: мы живем в эпоху транслирования ушедших эпох. Мы к этому привыкли, но на самом деле это странно, 90% музыкального контента — это не современная музыка. Если вспомнить классицизм, барокко – это ж все исполнялось один-два раза и откладывалось.

А чем мне заниматься? Я сейчас занимаюсь одновременно несколькими проектами. Сейчас у нас будет премьера оперы «Ацис и Галатея» Генделя. Мы на барочных инструментах играем, барочные смычки, жильные струны. Я обожаю барокко, но не знаю, смог бы заниматься только барокко. А если же только барокко, то это стервятничество, я в этой эпохе ничего не изменю. Она ушла, закончилась. Создать, повлиять на нее физически не получится, поэтому придется ковыряться в деталях. Буду сравнивать, что писал в трактате такой-то с тем, что писал в трактате такой-то, там ля-бемоль, тут — ля-диез. Мне это неинтересно. С другой стороны, эпизодически и непрофессионально заниматься барочной музыкой — тоже нехорошо.

Или сэмплирование или исследование. Не то и другое.

— Да. Конечно, хотелось бы современности, жить здесь и сейчас. Я не успеваю — я не могу слушать много музыки. А если разбираться — ее надо слушать постоянно, потому что она создается каждый день. Я не разбираюсь в современной музыке настолько, насколько это было бы достаточным для хорошего музыканта. Конечно, я иногда ее играю, иногда слушаю. Но этого недостаточно.

Вы играете ее чаще многих.

— Да, но все равно не могу сказать, что компетентен.

Ок. Расскажите о «Концерте, который сломался». Он был трудным для вас высказыванием?

— Я уже и не помню, когда мои высказывания были легкими. Этот концерт получился меркантильным — он больше для меня самого, для нас, музыкантов, чем для аудитории. Мне нужно было это сделать. Мне кажется, в следующий мой концерт трудно уже будет говорить о каких-то волнениях и комплексах. Такие концерты очень важны для исполнителя. Исполнитель обязан быть оголенным. Он не должен бояться своей наготы или стесняться ее. А с этим концертом дело было даже и не в наготе. Мы втроем, в какой-то мере, сломаны. Например, у человек сломана рука и она не функционирует. Но это его рука. Он с ней живет. Ладно, не рука, — сломан некий миф и остался в тебе сломанным и по привычке «присылает (сломанные) уведомления». То есть, идея концерта – плохая связь, странная коммуникация. Ни в коем случае не крик: «Эй, посмотрите как мне плохо или как мне хорошо», а — существование. Мы все в каком-то месте, каком-то году, в каком-то отсеке своей биографии были сломаны. Мы с этой сломанностью живем. Мы не пытались ничего починить. И она есть, она звучит. Бывает, даже интересно получается. Почему бы не дать этому сломанному голос?

Во время концерта на сцену вы вышли не так, как обычно. Не было лаковых туфель, бабочек, костюмов — были шлепанцы и шорты. Это был жест?

— Да, но это не было специальной попыткой эпатировать зрителей. Я не хочу быть академическим музыкантом. Я не вижу вообще никакого смысла в «академичности». Мы называем композиторов академическими, они(в основном) никогда не учились в академии, не преподавали в Академии, вообще ни с какими академиями никогда не имели дело. Представляете, если сказать Бетховену, «Парень, тебя через 200 лет будут называть академическим». Он же был Оззи Озборн в свое время. То, что он делал — это были альтернативные проекты. А если посмотреть на целевую аудиторию любого проекта, особенно так называемого «академического», — кому в зале нужны вот эти черно-белые цвета, бабочки и поклоны?Маленьким детям не нужны точно, молодым людям тем более, людям зрелым тоже не обязательно, а совсем пожилые зрители, которые с трудом пришли в зал, думаю, тоже могут обойтись без всего антуража и черно-белых костюмов. Главное, — что зритель унесет, что останется с ним дальше, после поклонов и хлопков в ладоши. Часто так называемые «академические исполнители» играют в хороших мальчиков и девочек. Какая-то абсолютно не обязательная попытка угодить, соответствовать. И ладно бы, но половина этой «академической» музыки написана в абсолютно дичайших условиях, с дичайшими идеями, с каким-то невероятным новаторством. Сегодня это звучит красиво и многим слушателям, к сожалению, привычно. Но писалось ведь очень по-разному, и, как правило, бунтарями и полусумасшедшими. Поэтому, я абсолютно не вижу смысла канонизировать композиторов, канонизировать сцену, придавать им сакральность, «правильность». Может быть, вообще имеет смысл отказываться от этих концертных костюмов. Они не несут информации. Это неприятная нейтральность. Ты вышел на сцену в черном – все, ты соответствуешь, молодец.

Игорь, ваши сочинения, как правило, называются так, как будто они начало какой-то книги. Они всегда обещают историю. Вы еще и пишете?

— Нет, к сожалению. Или к счастью. Вообще, я довольно необразованный парень, когда надо было читать книги, я стоял и играл на скрипке. Мне очень пригодились бы точные науки и какие-то элементарные знания литературы, истории, культуры, антропологии и всего не свете. Мне очень этого не хватает. Для того, чтобы писать книги нужно много времени.

Как вы внутри себя определяете обязанности? Вот вы композитор, который умеет музыку сочинять. И вот вы музыкант, который исполняет музыку. У вас внутри что-то переключается, или работает «целостная конструкция», в которой ничего не меняется?

— Трудно сказать. Приходится снова отвечать издалека. Если воспринимать музыку совсем буквально, вот как просто действительно звук и время…я только так хотел бы ее воспринимать. У меня есть эта пара компонентов, я с ними работаю. Я не хочу это возвышать или девальвировать. Музыка – это мой быт. Я постоянно ее слушаю.

То есть, все, что вас окружает, влияет на вас?

— Абсолютно. То что я вижу – на то что слышу и наоборот. Я нахожусь в этом состоянии всю жизнь. Бывает, я просто зарабатываю, когда надо сыграть какую-то музыку, непонятно что, но я получу за это деньги. Бывает, мне нужно просто что-то сказать. И это как раз моя работа, это — моя суть. Я полностью там. Например, сочинять и исполнять – практически противоположные функции одного целого «звуко-временного». Надо изучить за два дня огромное произведение или год вынашивать маленькую фразу –два кардинально разных типа работы об одном.

Чтовам дает участие в струнном квартете Danapris, в котором вы работаете последний год?

— Наверное, возможность удовлетворить хоть немножко страсть к струнному квартету(как явлению), которая всегда была. Плюс у нас были очень неплохие концерты. В Японии, в Португалии, сейчас мы вернулись из Австрии. В квартете хорошие ребята. Но это ведь надо заниматься каждый день, квартет – это самое трудное исполнительское устройство. Потому что надо заниматься этим каждый день, надо переиграть всю классику квартета, желательно с педагогами мирового уровня, которых у нас в стране нет. Собираться каждый день – нереально. Немножко впопыхах нам работается, а квартет не любит этого. Это большой минус. Но мы посмотрим. Может быть, удастся как-то…

Зачем вообще музыка нужна человечеству?

— Не знаю. Либо вообще незачем. Либо очень много зачем. Мне кажется, что без музыки вполне возможно существование разных видов млекопитающих, в том числе человека. Когда искусство высвободилось от культа и музыка стала музыкой, искусством для искусства, мы поняли, что оно вообще может нести какие угодно смыслы. Может вообще не иметь задачи и предназначения.А потом появились модернисты, футуристы, которые вообще говорили, что чем меньше смысла – тем лучше. Для меня музыка – это все: лекарство, развлечения, талисманы всяческие, помощники… Вместе с тем музыка — это жуткая работа, какое-то адское самопознание. Проблема в том, что среди обывателей, просто людей среднего класса, которые особо не хотели бы что-то в себе менять, для них музыка – это сугубо развлечение. Какой-то фон, какой-то подсластитель или подсолонитель. То есть, музыка ими не воспринимается как инструмент к познанию, расширению способностей, возможностей мышления и т.д. Это жалко, потому что музыка могла бы помочь многим людям, независимо от интеллектуального уровня или слушательского опыта. А с другой стороны, ничего страшного.

Я пытался представить мир без музыки. Почему бы и нет? Предположим, наши предки придумали коммуницировать жестами так же глубоко, как мы сейчас абстрактно и тонко коммуницируем звуком. Представил – люди живут, прекрасно себя чувствуют без (конечно, не будь у нас ушей) музыки. Звучит абсурдно, но менее абсурдно представить себе человечество без музыки, чем музыку(как мы ее называем) без человека. Музыка никого не спасет – это точно. То, что она не вечная – это точно. Она может быть актуальна или нет.

Но это же спорная штука про вечность.

— Для меня музыка абсолютно социальна. Во всей своей красоте. Общество рождает музыку, — скорее так, чем наоборот. Часто, когда мы сакрализируем музыку, она теряется. И когда мы сакрализируем автора музыки мы перестаем критически мыслить, мы перестаем относиться скептически ко многим факторам, которые могли бы нам помочь глубже осознать музыку. Я был рад, когда отказался от употребления слова «гений». Когда мы называем кого-то гением, мы уже не в состоянии трезво анализировать его деятельность, причины и следствия.

Сейчас начнется Фестиваль Левка Колодуба. Его называют гением украинской музыки.

— Пока ничего ценного не нашел в его музыке для себя. Может плохо искал. Во всяком случае, он мастерский знаток оркестра и очень многих принципов композиции.

Что важно, кстати.

— Конечно. Я думаю, что он был неплохим педагогом, я не был на его уроках, но у него выпустилось много хороших музыкантов. Это очень субъективно называть кого-то «гений» или «не гений». Получается, мы ставим штамп. А потом мы задаем вопрос себе: «А кто же я»? И если в ответ ты себе говоришь: «Да, я гений», — значит, это уже немного клиника. А если скажешь «Я не гений», огранишь себя, поставишь себе низкий потолок. А вдруг, отказавшись расти, ты отказываешь себе в своих же, еще тебе не известных, возможностях? Печально – ставить на самом себе какой-либо штамп.

Игорь, вам важны диалоги вокруг музыки? Критическое сообщество, обсуждение, рецензии на концерты?

— Да. Этого очень Украине не хватает. Музыкантский круг (в некоммерческой сфере) пока еще довольно узок, и профессиональная коммуникация внутри нас плохо работает: «С этими я не играю», «на этих я не хожу». Все безумно субъективно. Хотелось бы какой-то объективности. То есть, буквально: «я ненавижу этого человека, но он хороший автор». Или «он меня грязью поливает, но он – прекрасный исполнитель». У нас много «кланового неприятия», это даже не конукренция не вражда, не обида, – разобщенность… Вместо того, чтобы сплотиться и делать что-то вместе, закрыв глаза на минусы/плюсы, мы все ссоримся. Мне это не нравится.

Кажется, благодаря критике, может что-то измениться. Я думаю, что критика могла бы профессиональное сообщество или вконец разругать или (даже) сплотить.

И аудитория… Да, о музыке говорить и слушать бывает больно, — настолько она не любит слов. Но я уверен – надо говорить людям о музыке. Надо.

Текст: Вика Федорина

Фото: Кира Кузнецова

3 коментарі

Такий оркестр є в одеській філармонії. Дивно, що Ігор цього не знає.

Спасибо за интересное общение. Хорошо вистроенний диалог /В.Ф.+/, прекрасное слово-импровизация музиканта /И.З/ и желание послушать как звучит его альт…

Спасибо!