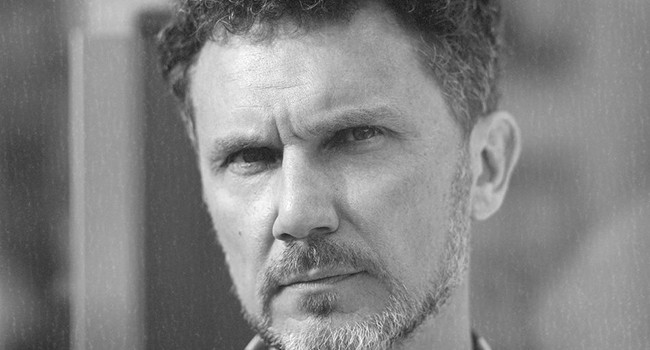

Чтобы представить собеседника Kyiv Daily достаточно двух слов — выдающийся композитор. Ну или четырех, и развернуто: выдающийся современный украинский композитор.

Святослав Лунев о школе и преемственности, о Kyiv Music Fest, и о том, что такое музыка.

Вы из музыкальной семьи?

— Стараюсь даже не рефлексировать на эту тему. Я не то чтобы не из музыкальной семьи — до определенного времени у меня вообще не было никаких музыкальных увлечений. То есть музыкой я занялся «от противного», как доказательство в математике.

А ваша первая специальность?

— Инженер-конструктор. Очевидно, оттуда меня вытеснила среда: студенчество, стройотряды, череда «мерлых» генсеков. Хотя я всегда был индифферентен к политике…

Ты просто варишься в этом как свидетель, очевидец, в конце концов — сверстник этих явлений, но никакого критического отношения к этим вещам у меня никогда не было.

Хотя частенько охватывал озноб абсурда. Представьте, собрание, прямо на истории КПСС (предмет был такой), в определенный момент все встают, комсорг бежит открывать окна, потому что сейчас раздастся прощальный гудок, по всей стране. Все стоят с каменными рожами, и меня начинает душить смех. И вот ты начинаешь ржать, не из протеста, а просто психика сбоит, и тебе говорят: «На ближайшем собрании разбирается твое персональное дело с вероятным отчислением из института». И я поступил как в известном анекдоте про зайца, который тупо не пришел к волку на разборки. Так и доучился.

Очевидно, что все вокруг… и даже эти «мерлые» генсеки — запустили колоссальную пропагандистскую машину академической музыки. По телевизору, по радио круглосуточно, месяцами напролет на все годовщины, поминальные часы и дни включали Мравинского, Гилельса, Рихтера, Гутман, Кагана и так далее. И я вдруг понял, что, кроме рока, который я исповедовал и слушал… словом, я как-то переключился на другую музыку. Пошел в вечернюю музыкальную школу — начал вспоминать.

Там понял, что по своему психотипу я не исполнитель, и мне совершенно не нужно, чтобы мне аплодировали, поздравляли и обнимали после исполнения. Я решил, что единственный для меня способ отношений с музыкой — любить ее как-то по-другому.

Но можно например не исполнять, но трактовать, быть дирижером?

— На мой взгляд, дирижер это тот же исполнитель — практик, он реально вызывает звуковые образы и при этом имеет паству, которая эти все его отправления, так сказать, поглощает.

Музыка — это попытка обрести какую-то новизну даже в старом (найти новый угол зрения). Не так много здесь инструментов или механических приемов, и даже, если у тебя их нет, ты пытаешься их сымитировать.

Вы застали в консерватории учителей-звезд?

— Это больная тема. Я вам говорил уже, что Москва, Питер — два города с непустым для меня звуком. Я понимал, что где-то там есть эти люди, и вся эта преемственность поколений. Там ты понимаешь, что Шостакович — учитель, допустим, Тищенко или Уствольской. Потом идет следующая волна. Что Шнитке не на пустом месте возник, а проводник симфонической традиции от Малера через того же Шостаковича. То есть, — правопреемник, проводник Святого Духа. Денисов — «традицеборец», сам стоит впереди новой эстетики, и эстафету поколений передает дальше, через свою школу. Кто-то там и с Гершковичем умудрился пообщаться.

А тут, как говорится: «не знаю где, но не у нас…»

В Киеве, очевидно, были ученики Лятошинского, и его школа это колоссальное явление. Он дал толчок украинскому авангарду, то, что в 1960-е годы прозвучало взрывом, и вызвало серьезный мировой резонанс.

Но вы должны были застать Игоря Блажкова?

— Застать то я застал, но мягко говоря…

Когда его сломали?

— В определенной степени. Да, был у него камерный оркестр «Перпетуум мобиле» (где-то на выселках). До этого он возглавлял госоркестр, потом госоркестр его выжил, как чужеродный организм, как инородное тело. И Блажков был вынужден отсюда уехать. Хотя сама фигура для музыкальной жизни Украины очень крупная… — я только потом о нем узнал, постфактум. В определенных кругах ходил такой анекдот: какое-то английское издательство вознамерилось выпустить совместную переписку Стравинского с разными деятелями культуры. И в поле зрения этого издательства попал Блажков. Издательство обратилось к нему. В ответ Блажков поинтересовался, с какими факсимильными документами они располагают. Ему ответили, что у них в наличии три или четыре штуки, а у Блажкова было их полторы сотни. И они предлагали ему «складчину»!

По сути вы прошли…

— Прошел мимо всего, мимо чего можно было пройти. И время прошло мимо меня. И тут я просто вынужден был сосать лапу и высасывать из нее самого себя.

Буквально?

— Люди должны были получить хоть какие-то механизмы. Вначале им что-то дают, чем-то приманивают — и они обольщаются, обращаются, посвящаются, в некие величины вырастают, и потом несут это нечто дальше, своим ученикам, очевидно, передают. Может быть, сами этим волшебным даром не владеют, но они являются хранителями, передатчиками… — в культуре без преемственности никуда. Например, Венедикт Ерофеев (мой любимый) от Гоголя, Салтыкова-Щедрина. Гений должен это нечто откуда-то взять, инфицироваться, инспирироваться и потом его возвращать. Другого механизма не существует, мне кажется.

Вспоминая свою консерваторию, могу назвать одно имя. Ирина Алексеевна Чижик, педагог по полифонии. Она выпускница Ленинградской консерватории. Косвенно я уловил отблеск какого-то знания, какого-то определенно иного способа мышления.

Как пережил карантин композитор Святослав Лунев?

— С наслаждением. Появилось время, которое можно проводить с семьей, на природе, с собакой, (которой нет) собой заняться (что-то перечитать, пересмотреть). Хотя это по необъяснимым в принципе причинам не способствовало творческому напору идей и мыслей. В этом плане изоляция как-то расхолаживает, расслабляет.

Может быть, от того, что у всех по-разному это работает — кто-то начал много работать и забылся в работе, но растеряться тоже естественно?

— Ну да. Тут и карантин не нужен… Как сказал поэт: «чтоб развеселиться — надо рассмеяться, чтобы загрустить — не надо ничего».

Попробую иначе спросить: что вам помогает преодолеть инерцию, выйти из молчания?

— Трудный вопрос. Наверное, накопление какой-то негативной энергии внутри себя. Чтобы от нее освободиться, необходимо чем-то переболеть. Есть эссе у Томаса Манна о плодотворности болезни как таковой и о невозможности одновременно совмещать здоровое тело и здоровый дух. Иртеньев удачно схохмил по этому поводу: «В здоровом теле – здоровый дух. На самом деле — одно из двух». Возможно, так оно и есть. Попытка внутренне дистанцироваться от того человека, который тебе опротивел. И ты пытаешься стать этим другим человеком.

Написание музыки для вас — думание или реакция?

— Скорее думание. Для меня занятия музыкой — это способ познания мира. Когда ты взрослеешь, стареешь, тебе кажется, что ты уже все — окостенел, ничего нового, все старо. Словом, кто видел смену времен года, тот видел все. Приходят в голову всякие благоглупости в виде чужой мудрости (Лао-цзы и прочие), но потом ты понимаешь, что жить-то надо все равно сейчас, ползти куда-то дальше, смотреть в сторону мечты. Пусть ты и сидишь в трамвае, и он едет в другую сторону. Ты пытаешься двигаться в сторону какого-то желаемого.

Музыка — это попытка обрести какую-то новизну даже в старом (найти новый угол зрения). Не так много здесь инструментов или механических приемов, и даже если у тебя их нет — ты пытаешься их сымитировать.

Я умудрялся даже имитировать творческий процесс путем написания музыкального произведения.

Это не открытие Америки, так делают многие. Тут и не важно, что будет первым.

Главное запустить механизм?

— Да. Главное — запустить механизм. Морковку нарисуешь и поползешь в ее сторону, а потом, может, и настоящую найдешь.

Понятно, что может двигать механическое усилие. Что еще вами движет — живопись, чужая музыка, книги?

— Да. Никогда ничего не приходит в виде прямого указания. Ты не прочитаешь, как у Гессе (в «Степном волке»): «Вход только для сумасшедших». Или: «Только для не боящихся головокружений» (погуглите, кому интересно)

И ты понимаешь: тебе именно сюда. Это может не так происходить, но, безусловно, чем больше форточек ты держишь открытыми, тем больше шансов, что какой-то запах тебя привлечет.

Поэтому важно поглощение разного рода контента. Искать новые персоналии, новый образ мыслей, загораться чужим загоранием. Видеть людей «воспаленных» (восхищенных). Это увлекает, безусловно, косвенно и тебя. Ты пытаешься пересадить это себе. В общем, пытаешься болеть всеми тебе доступными болезнями в надежде, что болезнетворный (тоже творческий?) процесс приведет к каким-то содержательным изменениям. Застой всегда хуже. Гераклит говорил: «Война — отец всех вещей». Ты понимаешь, что это сказано, может, и в полемическом задоре, но в этом есть мудрое начало. То есть что-то надо высечь, чем-то по себе ударить. Если жизнь не ударяет, надо искусственно пытаться извлечь из себя какой-то звук.

О музыкальном мире после карантина. Станет ли он более технологичным?

— Трудно сказать. Я человек достаточно старомодный: очень скептически для себя рассматриваю возможность принятия каких-то новшеств. На днях установил Telegram, получил пару сообщений, и тут же снес его. Как будто в своей бронированной двери в квартиру ты сделал форточку, и в нее тут же полезли какие-то бездомные коты (извините, я не хотел никого обидеть). Я где-то прочел (может, это все неправда) апокрифическое высказывание Сэлинджера: «Приду домой, перво-наперво крепко закрою дверь. Потом сяду в любимое кресло, укрою ноги пледом, но сперва крепко-накрепко закрою дверь, затем налью себе виски. В одной руке виски, в другой — сигара. Но вначале проверю, крепко ли я закрыл дверь». Что он дальше там будет делать, неизвестно, но — закрыть дверь — это важно. Все прекрасные вещи возможны только если у тебя крепко закрыта дверь. А дальше, это я насчет технологий – не знаю. Я за все хорошее, против всего плохого. Если кому-то это нравится, — онлайн-трансляции — ради Бога. Или ему нравятся новые платформы — он делает онлайн-композиции, и со всем миром, так сказать, сливается в творческом экстазе. Замечательно, если есть возможность обеспечить человеку такое технологическое удовольствие! Для меня эти вещи малопривлекательны. Я разделяю общий восторг и личное свое неучастие в этом восторге.

В цифровую эпоху музыка останется «ламповой»?

— Я не знаю, кто и с какими целями приходит в музыку. Она будет, в любом случае, многие просто ошиблись дверью. Ведь многим просто хочется, чтобы их слушали. Может, им в депутаты надо было податься, чтобы было много денег, много внимания и ничего особенно не надо было делать.

Один знакомый композитор имеющий отношение к технологиям: «Представляешь, как классно! Ты подходишь к автомату, он как ксерокс. Ты на бумажке пишешь требования композиции (продолжительность, параметры, состав и степень потрясаемости твоего слушателя), засунул, выходит готовая партитура, и ты бегом в оркестр». Я говорю: «Банкомат тебе нужен», а не партитура. Большинство людей так расценивают и искусство, и ремесло, и профессию. Им нужна конкретная реакция, выраженная или в определенной величине денежных знаков, или в любви социальной прослойки.

Люди, к которым причисляю себя я, — это люди размышляющие, чем бы им заняться, чтобы это занятие не было бессмысленным. Эти люди прикладывают какие-то усилия, получают сумму каких-то акустических отправлений, которые способны привести в определенное состояние человека, который способен разделить с ними (и мной) свое состояние, с ним что-то происходит. Ты ему это состояние даришь — у тебя такой план. Создаешь некий маршрут, чтобы слушатель пережил некое приключение. Я много о себе не мыслю. Для меня это не универсально, богаче это никого не сделает. То есть я даже не гарантирую, что слушатель…

Вы думаете о слушателе?

— Думаю, конечно. Я же и сам слушатель. Я стою на той же безусловной позиции, это не мои изобретения. Многие это исповедуют: «Ты первый слушатель, писатель, читатель своей собственной…».

Мне вообще нравится метафора «голодарь», она избитая конечно. Человек в конце жизни признается, в чем был прикол его деятельности. — Ни одна пища на свете не была ему по вкусу.

То есть художник — как паук: чтобы поймать муху должен сплести кружева, которые должен извлечь из себя же. Все люди испытывают чувство голода, чувство холода, чувство необходимости передачи генов, а этому уроду еще необходимы какие-то акустические впечатления. И он недополучает витаминов в обычной среде — и начинает грызть какую-то известку, кактусы у хозяйки своей находит, герань и начинает грызть. Ему не хватает какого-то фермента. Вот это и есть композитор. Кто-то питается ненавистью, кто-то — восторгами.

Вам все равно, кто будет исполнять вашу?..

— Нет.

Вы всегда?..

— Нет, не всегда. Тут совершенно разного рода отправления бывают. Как повезет. Некоторым исполнителям, которые тебя просят, ты даешь произведение и думаешь: «Только ради Бога не зови меня, чтобы я это слушал». Без всякого пренебрежения, просто не хочется вступать в отношения. Или ты видишь, что человек не готов к какому-то общению. Мы же не обязаны дружить семьями. Но я уважаю, если человек проявляет инициативу. Если он хочет исполнять мою музыку, я никогда не запрещаю. Просто надеюсь на то, что произойдет счастливое стечение обязательств, и он вдруг свершит чудо, и из этого симбиоза извлечется действительно новая гармоническая составляющая (опять же, в виде какого-то переживания или чисто человеческого общения) и так далее. Безусловно, есть отдельные музыканты, такие как Антоний Барышевский, которые вызывают неизменное мое восхищение. Вчера с ним говорили по телефону. Очередное было шевеление — легкое с его стороны, ничего не обещающее. Но это многое значит.

Вас вернули в программу Kyiv Music Fest?

— Не то чтобы вернули, я действительно отсутствовал там какое-то время, по разным причинам. Например, мое общение с оркестром всегда протекало достаточно болезненно. Оркестр – это очень много людей, при крайне ограниченном количестве времени. Для меня оркестр персонифицирован большей частью одной фигурой. Я имею ввиду дирижера. Владимир Сиренко, которому я очень симпатизирую, на сегодня — главный проводник моих музыкальных мыслей. Но за ним стоит большое количество исполнителей, очень разных — вибрационно, эмоционально, по характеру — с которыми нет сил вступать в более сложные отношения.

Мне очень нравится работать с Барышевским или с Завгородним, с камерными составами, с солистами. С людьми. Весь колебательный контур замыкается на одной-нескольких личностях. Тут ты уже предполагаешь чего можно ожидать, внутренне готовишься сам. Эти отношения можно соотнести с пешими прогулками, возможно – велосипедными (в былые времена – конными). А оркестр — это езда в переполненном автобусе. Ты вроде бы знаешь, куда едешь. Ты хочешь туда попасть. И ты, в общем-то, туда попадешь, живым или мертвым. Но ты едешь в условно дружественной среде, руководимой водителем по расписанию, где есть от и до. Никуда не свернешь, и ничего толком не рассмотришь, ты не волен изменять этот маршрут, темп, скорость, ритм своих отправлений, перемещений, задержек и т.д..

А как вы работаете с исполнителями. Бывает так, чтобы Игорь или Антоний не понимали вас?

— Это не отменяет моего, опять же, восхищения ими. Но есть еще и драматизм судьбы каждого исполнителя, это условности, которые никто не отменит никогда. Каждый мой разговор с Антонием, включает в себя просьбу: «Я тебя прошу, давай сделаем так, чтоб это было не в последний момент. Давай найдем время, когда мы спокойно, не бегом, пройдемся».

Прогулка?

— Да. Я не знаю, как выстроить эти отношения по-другому. В любом случае с одним человеком это немножко проще.

Что вам доставляет удовольствие? Что вам нравится всегда и неизменно делать?

— Определенно не могу сказать.

Я например не могу не читать.

— Читать — да. В общем, читать — да. Когда ты ловишь себя на мысли, что ты опять забылся, улетел, что ты счастлив, что у тебя слезы текут.

Вы знаете, что вы гуру для музыкальной молодежи?

— Нет, не знаю. Это не кокетство. Я реально, во-первых, не хочу ничего знать в эту сторону. Во-вторых, я настолько дикий, что к очень многим людям достаточно быть может недружественно отнесся, при этом видя некие проявления симпатии или заинтересованности.

Анекдот (в старорежимном понятии этого слова):

Сильвестров, мой земляк по Левому берегу, по Русановке. Так вот, мы практически никогда не здороваемся не потому, что не знакомы, просто он всегда идет на своей волне, и я невольно делаю шаг в сторону, чтобы не пересечь траекторию. И он подсознательно тоже заранее готовит это огибание. Считанные разы, когда мы нос к носу столкнулись в метро или где-то еще.

И однажды мы исполнялись в одном концерте. Я их застал уже за столом, они начали выпивать в дирижерской. Мне тоже налили, но я тут же рассосался. Хотя и успел Сильвестрову сказать с приветственным тостом: «Один земляк Бродского, жил буквально в квартале от него в Нью-Йорке». И уже после смерти поэта его спросили: «Как же ты не сделал попытки контакта?». Он ответил: «Зачем? У меня и так никогда не было дороже человека…». Я рад, что сказал это Сильвестрову. Он посмотрел на меня как на безумца.

Поэтому гуру-«шмуру», — как говорил Бродский: Гёте-Шмёте… Бальзак, рюкзак — это просто громоздкие слова.

Чайковский, познакомившись с Толстым, сделал неутешительные выводы. Он страшно его боялся. Много раз их хотели свести нос к носу. Был даже случай, когда Чайковский чуть ли не через окно слинял, чтобы не встречаться с Толстым. Но однажды их все-таки свели, и Он полчаса с ним беседовал. После этого в дневнике Чайковский записал: «Произведения великих людей намного интереснее этих людей». Лиля Брик называла это «пафосом дистанции». Есть люди, с которыми лучше сохранять эту дистанцию. Тогда напряжение эмоциональное — более плодотворное.

Мне кажется, что колоссальное значение имеет эта преемственность, даже заочная. Неважно какая. Как митрополит Антоний Сурожский говорил о своем обращении. Его наставник сказал ему, когда он в 11-летнем возрасте крестился: «Никто не приходит к вере, не увидев в облике другого человека сияние вечной жизни». То есть проводник есть, только другой.

Сегодня говорил со студентами, что человеку нужен человек (вспоминали «Солярис» Тарковского), наш слуховой аппарат так устроен, что наиболее восприимчивые частоты — диапазон человеческого голоса. Все остальное — некая условность, в которой он ориентируется худо-бедно. Но в основном он сформирован для общения (и немножко для сохранения жизни. Шутка). В этом у него и разборчивость, и придирчивость, и колоссальная дифференцированность, избирательность малейших оттенков. Поэтому человек для человека по-прежнему не отменим. Очень важно найти человека, видеть человека, слышать человека, искать человека. И это дает силы, это дает надежду, и через это дает веру. Посредник должен быть все равно… Через это, очевидно, пытаешься как-то соотноситься, оздоравливаться, просто выживать иногда.

Текст: Вика Федорина

Фото: Кира Кузнецова