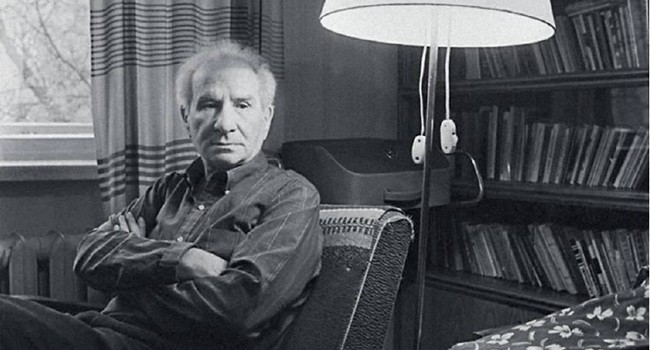

Эрик Зоммер родился в Москве в семье балтийских немцев. Учился там же, сначала в немецкой школе, после в Институте иностранных языков.

В 1932-м году вместе с матерью покинул Советский Союз. Отец остался и сгинул в сталинских лагерях. С 1940-го года Эрик работал переводчиком в Министерстве Иностранных Дел Германии. Мы познакомились в Мюнхене 1995-м, несколько раз встречались. Эрик говорил на изумительном русском, говорил артистично, даже театрально (русский театр был его страстью). Он охотно рассказывал о себе, о бывших коллегах: фон Вейцзеккере, фон Риббентропе. Комично изображал своего бывшего шефа: как Риббентроп в Букингемском дворце приветствовал британского короля взмахом руки («Хайль, Гитлер!»). То-то смеху было…

Эрик Зоммер вошёл в российскую историю и останется в ней, поскольку в ночь с 21-го на 22-е июня 1941-го года в его присутствии и при его участии Германия объявила войну Советскому Союзу. После войны Зоммера арестовали и отправили в советский лагерь. В ФРГ доктор Зоммер вернулся в середине пятидесятых. Работал дипломатом. Но его новая жизнь и успешная карьера, мне кажется, уже не столь любопытны.

Интервью с доктором Зоммером, которое я предлагаю Вашему вниманию, было передано радио «Свобода» в июне 1995-го года.

Доктор Зоммер, какая атмосфера была в министерстве иностранных дел Германии в 1940 году?

Среди старого состава Министерства было мало настоящих партийных работников. Они пришли, большей частью, вместе в Риббентропом то есть в 1938-м году. В 1933-е году, когда Гитлер пришёл к власти, весь аппарат государственный, Министерства и другие учреждения не были ликвидированы, как в своё время после прихода Ленина к власти в России. Можно сказать, с 33-го по 38-й год почти никого не уволили, не вынудили уйти в отставку, поэтому стиль работы оставался прежним: сдержанным, деловым. Риббентроп очень поздно стал советником Гитлера по международным вопросам. До 32-го года он даже был близок к Либеральной партии Штрейземана, и лишь после крупных побед национал-социалистов на выборах 1930-го года он стал понемногу приближаться к Гитлеру. Он же представлял фирму шампанских вин “Хенкель”, владельцем которой был отец его жены. После Первой мировой войны он долгое время находился в Англии и в США. Изучил французский язык, так как он родился в Меце, тогда пограничном с Францией городе. Отец его был офицером. Навязчивой идеей Гитлера был союз с Англией. Поэтому Гитлер счёл Риббентропа подходящим сотрудником.

Вы говорите, что Гитлер не произвел чисток в аппарате МИДа. Означает ли это, что чиновники, сотрудники МИДа, профессиональные дипломаты поддержали и приняли внешнеполитическую доктрину Гитлера?

Безусловно, приняли, как и во всяком авторитарном государстве. Это мы наблюдаем и в настоящее время. К счастью, я еще имел возможность получить много знаний от дипломатов старой школы, в особенности от посланника Сменде, который был долгое время в Италии, послом на Ближнем Востоке, и поэтому у меня было более критическое отношение. Но, с другой стороны, после моего очень печального опыта в Советской России, испытав террор Сталина, я, конечно, тоже видел в тогдашней политике, как тогда называлось, “противостояния большевистской угрозе”, видел в этой системе возможность более положительного изменения в международной политике.

Мне сообщили, что я буду принят на постоянную службу в штат чиновников после вступления в партию. Сам Риббентроп вступил в партию только в 1932 году. Из-за опыта, приобретенного в Англии и США, он считался англофилом.

Кстати, в Британской энциклопедии Риббентропа называют англофобом.

В Лондоне Риббентропу оказали не слишком теплый прием. Но, с другой стороны, он из-за своего высокомерия и тщеславия был неприятным собеседником для английских дипломатов.

Риббентропа принимали в Букингемском дворце?

Конечно. Он же передал свою верительную грамоту королю, но при этом проявил большую бестактность, приветствуя короля вытянутой рукой, что означало «Хайль, Гитлер!». Жена Риббентропа, которая привыкла жить на широкую ногу и которая совершенно переоборудовала все здание посольства и своими туалетами производила впечатление на британских аристократов, была принята в светских кругах Лондона. Но она льнула больше к французскому образу жизни.

Вы говорите, что Риббентроп привел в МИД своих людей, убежденных нацистов. Поведением, манерами, образованием они отличались от профессиональных дипломатов старой школы?

И да, и нет. У Риббентропа была своя канцелярия советника Гитлера по международным вопросам. В ней было много весьма образованных сотрудников, соответствующих рангу дипломатов. Но, конечно, среди этих сотрудников было много и малоподготовленных людей. Риббентроп, конечно, оказался карьеристом. Он был человек, с одной стороны, весьма симпатичный, но с другой – самолюбивый, тщеславный, не слишком деловой. На одной из встреч с послом Деканозовым – я был на ней переводчиком – Риббентроп оказался совершенно несведущим по важному для обеих сторон вопросу о демаркационной линии между Восточной Пруссией и Литвой, которая была занята советскими войсками. В этом отношении Деканозов был большим знатоком, именно литовской проблемы, потому что Сталин назначил его в середине 1940 года своим наместником в Литве. Именно он присоединил Литву к Советскому Союзу. На переговорах Риббентропа и Деканозова речь шла о небольшом клине между

Восточной Пруссией и Литвой, и Советский Союз заплатил довольно крупную сумму, а именно поставками за этот клин, населенный литовцами. Германия уступила клин, но Риббентроп не знал подробностей, и ему пришлось в присутствии посла Деканозова вести телефонный разговор и расспрашивать, в чем загвоздка, в чем проблема. Для меня, как для переводчика, это была неловкая ситуация, когда сам министр, ведущий переговоры, не осведомлен о сути дела.

По долгу службы вам приходилось часто беседовать с тогдашним советским послом Деканозовым. Он был компетентным дипломатом?

Его нельзя назвать компетентным дипломатом в обычном смысле слова. Он был близким другом Сталина. Его настоящая фамилия – Деканозошвили, и он не раз говаривал, что родился в семье священника и начальное образование получил в Тбилиси. Именно ему Сталин поручил присоединение Грузии к Советскому Союзу, потому что Грузия до 1922 года оставалась самостоятельным государством. По всем имеющимся данным и по рассказам грузин, с которыми я встречался в советских лагерях, Деканозов проявил в Грузии необычайную жестокость. Так что он был опытен по части службы в НКВД. Но в нем была хитрость кавказского человека и естественная способность находить в самых трудных ситуациях выход. Но кончил он плачевно: его расстреляли вместе с Берией. О нем можно сказать, что он был политически осведомленным человеком. После объявления войны я сопровождал его в течение десяти дней до турецко-болгарской границы и почти каждый день продолжительно беседовал с ним. Я был единственным его немецким собеседником, и он очень подробно расспрашивал меня об истории Германии, об обычаях, литературе и всегда указывал, что во время учебы в университете он был настолько увлечен партийной подпольной работой, что не смог приобрести всех этих сведений, которые должен знать образованный человек. Характерно, что одним из его любимых выражений было «весьма сожалею». В трагическую ночь 22 июня, после того как ему был прочитан меморандум о начавшейся войне, Деканозов несколько раз повторил фразу: «Весьма сожалею». Во время нашего путешествия, и это больше всего поразило меня, он снова сказал: «Весьма сожалею, что наши вожди, то есть Сталин и Гитлер, лично не встретились. Тогда бы вся история человечества приняла другой ход».

Доктор Зоммер, именно вашими устами по-русски в Берлине в июне 1941 года была объявлена война советской России. Как это происходило?

Я установил телефонный контакт с советским посольством. У телефона оказался Бережков. Я сказал, чтобы он передал послу Деканозову, что через полчаса служебная машина министерства заедет за ними и что Риббентроп ожидает посла в министерстве.

В котором часу это было?

Это было около трех часов ночи.

Вы не спали? Вы готовились к этому событию?

Я был уже предупрежден за несколько дней до этой ночи, что должен постоянно сообщать в министерство, где я нахожусь. Среди ночи меня разбудила мать и сообщила, что меня требует к телефону мой шеф, который вкратце уведомил, что через четверть часа за мной заедет служебная машина и что я должен одеться в форму министерства. А он будет ждать меня в протокольном отделе.

У вас была офицерская форма?

Нет, это была форма министерства иностранных дел. Не военная, а чиновничья. Мне вспоминается, что когда я сопровождал Деканозова к границе, тоже в форме, но уже не в черной, а в зеленоватой форме военного времени – даже сотрудники министерства во время войны носили форму, похожую на военную, то есть защитного цвета – так вот тогда я в течение нескольких дней беседовал с Деканозовым, и он меня спрашивал обо всех деталях, относящихся к этой самой служебной форме. К счастью, у кого-то оказалось наглядное пособие, и я смог ему объяснить, какие формы носят в МИДе, какие знаки отличия и т. д. Уже в лагере сотрудники советского министерства, тоже заключенные, рассказывали мне, что Деканозов, вернувшись в Москву, настаивал на том, чтобы в Советском Союзе ввели служебную форму для дипломатов, что на самом деле и произошло.

Когда ваш шеф позвонил вам за полночь, вы поняли, почему он звонит?

Я предполагал, что это большое событие, связанное с Россией. Когда я вошел в кабинет шефа, он был очень озабоченным. «Этого нам еще не хватало – войны с Советским Союзом», – сказал он и дал мне указание связаться с советским посольством. Через полчаса на служебной машине мы подъехали к советскому посольству на Унтер ден Линден. Секретарь и переводчик Бережков сопровождал Деканозова. Мы встретились на лестнице. Они спускались, мы поднимались. Поздоровались. Конечно, о цели этого ночного вызова не было речи. Велись очень сдержанные разговоры в любезном тоне. Когда мы приблизились на нашем «мерседесе» к Бранденбургским воротам, в Тиргартен, в парке, начинался рассвет, всходило солнце, и Деканозов, почти как Ленский, сказал: «Это обещает быть прекрасным днем. Надеемся, что для всех нас он будет хорошим».

Как вы полагаете, Деканозов знал, что вот-вот грянет война?

Он точно знал, в чем дело, потому что он в течение многих дней пытался установить контакт с Риббентропом, передал ему ноту, но ему отвечали, что Риббентроп в отъезде. И когда я позвонил Бережкову, тот сделал вид, что, мол, по-видимому, теперь дан ответ на их ноту. Я ничего на это не мог Бережкову ответить.

Риббентроп обычно принимал иностранных дипломатов среди ночи. Но необычным было то, что на этот раз дипломаты приехали не на своей машине, а на машине, присланной министерством. И эта разница была явным знаком того, что дело очень серьезное. Я наблюдал за внутренним волнением Деканозова, но он казался очень сдержанным, так же как Риббентроп. Другие свидетели, которые не присутствовали или просто давали неправильные показания, заявляли, что Риббентроп, мол, не только нервничал, но и был полупьяным. Все это совершенная ерунда. Оба оказались на высоте положения. Были весьма корректными, весьма сдержанными. Можно было только по глазам, по лицу, покрасневшему, напряженному, представить себе, какое внутреннее волнение охватило их.

А вы волновались?

Безусловно. Но мне в качестве переводчика даже не пришлось начать свою работу. Деканозов прервал меня, показав, что он уже понял, в чем дело. Риббентроп принимал Деканозова и его секретаря-переводчика Бережкова перед письменным столом в кабинете Бисмарка. Деканозов пытался передать Риббентропу срочное сообщение из Кремля. Но Риббентроп прервал его и дал знак Шмидту, начальнику своей канцелярии, который почти полчаса читал вслух Меморандум германского правительства с бесконечным перечислением пограничных инцидентов, сражений, перелетов пограничных зон и так далее. Об объявлении войны не должно было быть речи, так как Гитлеру было важно придать этой агрессии характер самозащиты. Деканозов молча выслушал текст документа. Вместе с моим шефом доктором Штраком я стоял за Деканозовым и наблюдал, как краснела его голова, как нервно сжимались его кулаки. Единственной фразой, которую он произнес, была фраза: «Весьма сожалею». Без дальнейших формальностей Деканозов и Бережков направились к выходу в сопровождении Штрака и меня. На той же служебной машине мы молча подъехали к подъезду советского посольства.

Вы говорите, что вас разбудила мама, когда вам позвонили из МИДа. Вы ей сказали о своих опасениях?

Да, безусловно. Моя мама всегда интересовалась политикой. У нее был большой инстинкт в этом отношении. Она тоже подавляла свое волнение. Перекрестив и поцеловав меня на пороге, она сказала: «Будем надеяться, что все обойдется».

В послевоенной Германии переводчиков не считали военными преступниками. Великобритания и США тоже не рассматривали их как преступников. Но советский суд приговорил вас к десяти годам лагерей. Вы считаете или не считаете себя военным преступником?

Ни в коем случае. На всех допросах на Лубянке, в Бутырской тюрьме, в Лефортовской я всегда настаивал на том, что с самых древнейших времен, времен Вавилона, Древней Греции, Рима, переводчики всегда считались пособниками мира. Они способствовали взаимопониманию народов, которые не владели языком другого народа. Но в НКВД мне заявляли, что переводчики – это шпионы. Меня сперва осудили только на десять лет. Это очень мягкая кара, так сказать. Затем был пересмотр моего дела по делу Даниила Андреева, сына писателя Леонида Андреева, и меня осудили на двадцать пять лет.

Как вы полагаете, почему вас не расстреляли?

В лагерях среди бывших членов Верховного Совета, тоже осужденных, я встретил полковника, который присутствовал на закрытом заседании с участием Деканозова. На этом заседании Деканозов дал подробный отчет о том, как была объявлена война. И, среди прочего, особенно подчеркивал, что с ним и со всем составом советского посольства обходились корректно и что балтийский немец-переводчик выполнял все запросы и просьбы. И вот этот полковник сказал, что именно рекомендация Деканозова спасла мне жизнь.

В течение нескольких лет вы были членом партии. Сейчас, оглядываясь назад, вы сожалеете об этом?

Что об этом можно теперь сказать? Это было совершенно другое положение, другая обстановка, другие перспективы. Сожалеть об этом или не сожалеть – уже поздно и напрасно.

Игорь Померанцев, Радио Свобода