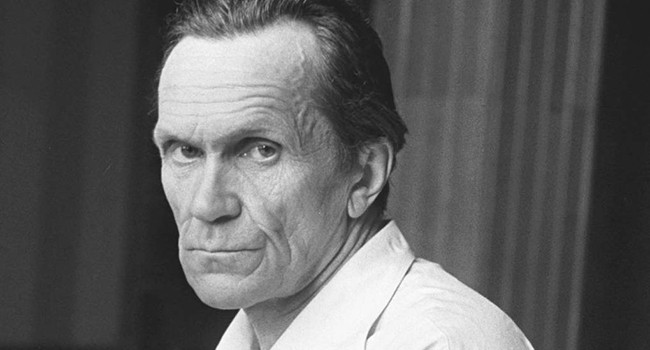

18 июня день рождения Варлама Тихоновича Шаламова. Переводчик Рикардо сан Висенте о Варламе Шаламове, СССР и Испании.

В «Поверх барьеров» — барселонский переводчик Рикардо сан Висенте. Он родился в 1948 году в Советском Союзе, куда в тридцать седьмом году во время гражданской войны привезли из Испании его родителей. В 1956 году, когда Рикардо было восемь лет, родители вернулись в Испанию. Он учился в Барселонском университете, защитил кандидатскую диссертацию по философии. Преподаёт русскую литературу на каталанском языке в Барселонском университете. Переводчик Чехова, прозы Пушкина, Бабеля, Довлатова и других классиков. Его главный труд: несколько томов переводов на испанский Варлама Шаламова. Популяризирует русскую прозу на испанском и каталанском языках. Мы встретились с Рикардо сан Висенте в Барселоне. Наш разговор начался с вопроса о его детстве в Советском Союзе, о его родителях и о роли случайности в жизни.

— Не случайно мои родители во время гражданской войны появились в Советском Союзе. Наверное, не случайно они познакомились в Самарканде в эвакуации во время Отечественной войны. Я долгое время искал издателя для Шаламова, один издатель прочитал итальянский вариант книжки, позвонил мне, но это был не результат моих усилий, а просто чисто случайно он попал на меня. Хотя, если Бог существует, он сделал все возможное, чтобы этот издатель мне позвонил, потому что я долгое время искал издателя для Шаламова. О моей биографии: я родился в 1948 году в Москве, жил в Тимирязевской академии, где учились мои родители, жил в СССР 8 лет, успел пойти в 1-й класс советской школы. Мои родители чисто случайно потом оказались в Барселоне. Они родом из страны басков, родились в соседних городах, хотя познакомились в Самарканде — другая случайность. Хотя, конечно, там была эвакуация части испанских детей. В течение 20 лет, что они жили в Советском Союзе, у них даже преподаватели были испанцы, они придерживались всех испанских традиций, даже женщины очень берегли свою невинность. Они видели, какой бардак происходит в Советском Союзе с женщинами, тем не менее мне мама всегда говорила, что она невинной вышла замуж за моего отца, хотя знала, что это не очень принято в Советском Союзе.

Ваши родители были политэмигрантами, означает ли это, что они были коммунистами?

— Вся эта эмиграция испанских детей, которые выехали из страны басков в начале 1937 года, курировалась компартией Испании. Моя мама помнит, как Долорес Ибаррури приходила в дом, где они жили, и с удивлением смотрела, как они себе делают бюстгальтеры, они сами себе их шили. Долорес Ибаррури говорила: «какие-то буржуйки вы». Она следила за их моральным и политическим воспитанием.

Это в Самарканде или в Москве?

— В Москве.

Вы что-то знаете о политических взглядах родителей?

— Конечно, знаю. Мой отец был, можно сказать, настоящим ортодоксальным коммунистом. Он был изумлен и поражен в 1956 году прямо перед отъездом в Испанию. Все разоблачения ХХ съезда, может быть, тоже способствовали тому, что часть эмигрантов вернулась в Испанию. Но с другой стороны, я впервые видел своего отца плачущим, когда мы уезжали из Москвы и прощались со всеми. Мне тогда было 8 лет, я это помню, он просто рыдал. Мы возвращались на свою запрограммированную родину, отец всегда помнил, что должен вернуться в свою Испанию, чтобы делать там революцию, но уезжал из Советского Союза с чувством горечи.

Почему родители решили вернуться? 1956 год — это тяжелое время франкизма.

— Да, но они этого не знали.

Но почему они решили вернуться?

— Потому что вся информация, которая у них была, была информация советской прессы и испанской компартии. Там это сложная история, которая, мне кажется, еще не изучена полностью.

Может быть, их заслали в Испанию?

— Всё сложнее. В 1955 году началось возвращение из советских лагерей Голубой дивизии (испанские добровольцы, сражавшиеся на стороне нацистской Германии,—прим.ред.) и немецких пленных. И те испанцы, которые попали на Колыму или куда-то в ГУЛАГ, потому что они хотели вернуться в 1939 году, сказали: извините, господа или товарищи, эти фашисты из Голубой дивизии возвращаются домой, а мы тут сидим и никуда не можем уехать. Они начали снова, как и в 1939 году, акции протеста, чтобы вернуться на родину. Там были разные собрания, о которых можно узнать только через протоколы ЦК компартии Испании и ЦК компартии Советского Союза.

Они собирались вернуться, чтобы бороться за идеи социализма?

— Мои родители, мне кажется, не собирались вернуться. Они начинали жить, ребенку 8 лет, получили квартиру двухкомнатную, мой отец закончил аспирантуру, работал как гидравлик в лабораториях разных, моя мама агроном. Как агитировали ехать на целину, так началась пропаганда, что надо вернуться на родину. Было принято решение смешать разных неблагодарных людей, которые хотели вернуться в Испанию, с настоящими советскими испанцами. Или, может быть, сама компартия испанская решила приложить руку: ЦК компартии Испании в 1956 году тоже уехал в Париж.

Компартия была запрещена в Испании.

—Да, конечно.

А как они возвращались, коммунисты испанские, они не опасались, что их арестуют прямо в аэропорту?

— Там были такие случаи. Они приехали на теплоходе в маленький порт средиземноморский, я не помню точно, мне кажется, пароход назывался «Крым». Испанская полиция поднялась на пароход и сказала: в списках у вас— смертная казнь, у вас —30 лет заключения. И они дали возможность им вернуться, не оставаться в Испании. Не стоит забывать, что была и испанская пропаганда. Франко, испанское правительство давно хотели вернуть этих «бедных детей, которые остались в плену советских дьяволов». Есть даже картина об этом, где показывается, как испанское информационное бюро говорит: «Наконец, вернулись испанские дети». Но это не исключило того, что через несколько дней моего отца вызвали в Мадрид, это была полиция или ЦРУ, разные службы, и они досконально допрашивали, где мои родители жили, с кем они знакомились, где работали и так далее. Но главное, когда отец и мать приехали в Испанию, они просто эту страну открыли заново. Были люди, из тех, кто вернулся, которые занялись политикой и которых через три месяца выгнали из Испании. Мои родители поняли, что это безумная идея здесь делать революцию, как-то способствовать свержению Франко, фашистской клики и так далее.

Для родителей это был приятный сюрприз?

— Нет.

Что дома говорили мама и папа об Испании, которую они открыли для себя?

— Я не помню этого, потому что они были до того советские люди, что со мной говорили по-русски. Я выучил испанский язык в Испании — это знак того, что мои родители между собой говорили по-испански, и что у них не было плана вернуться. Если бы они хотели вернуться, они бы воспроизвели, как другие эмигранты, свой родной язык. А они со мной всегда говорили по-русски. Я помню, они идеализировали своих родителей, своих родственников, своих знакомых, но приехали в абсолютно другую страну, очень бедную. Потому что в 1956 году в Советском Союзе началось какое-то развитие, у них было телевидение, они приехали с велосипедами, с электронной аппаратурой. А Испания была очень отсталая, особенно страна басков была в это время, туда, куда мы приехали, была очень отсталой. С другой стороны, у них был советский опыт дружбы, глубокой интимной открытой дружбы между людьми. В Испании они такого никогда не чувствовали.

Они до конца остались убежденными коммунистами?

— Нет, когда началась перестройка, был определённый процесс. Постепенно после «пражской весны» что-то заколыхалось, потому что у них тоже были разные контакты. Они отошли и законсервировались, заморозили свое представление о Советском Союзе. Но периодически приезжали в Советский Союз. Я работал в Москве в издательстве «Прогресс» два года как переводчик. Они приезжали, это было очень смешно, потому что мой папа выражал свое изумление на русском языке перед русскими людьми, так как он привык со мной говорить по-русски. Я говорю: «Папа, сделай исключение, говори со мной по-испански, потому что тебя здесь все понимают, когда ты идешь по улице и орешь, что попал в непонятную страна и куда она катится». Конечно, в перестройку сначала это было изумление, потом боль, в конечном счете, они опустили занавес и забыли обо всем, перестали ездить в Россию, потому что они берегли свое прошлое, свою советскую молодость.

Как вы думаете, в кругу близких к вашим родителям вернувшихся коммунистов были завербованные агенты? У вас не было такого чувства, что вы сын шпионов?

— Нет, абсолютно. Могу сказать, что эти испанцы собирались вместе. Мы праздновали 1-е мая, 8-е марта, 7-е ноября. Интересная деталь: мы праздновали Новый год в 12 часов по московскому времени т.е. в 10 по нашему Среди них были, скажем, домашние коммунисты и другие, те, кто отошли от всего этого. Были люди, которые вошли в разные коммунистические профсоюзы, как рабочие комиссии, и были люди, которые отошли от всего этого и держались за советский мир идеализированный. В воспоминаниях моей матери об эвакуации в Самарканде, были детали просто ужасающие: как испанцы съели всех кошек в Самарканде. Я не думаю, что они привыкли есть кошек, просто они голодали.

Это все-таки не корейская эмиграция.

— Но тем не менее, все воспоминания на этом фоне были чудесными, прекрасными, к примеру, как они прятались и спасались от колхозников, которые их искали, потому что они воровали дыни. Мне говорили: ты знаешь, какая вкусная черепаха? И все это рассказывали жизнерадостно, с большим удовольствием.

Это естественно любить свою молодость. Рикардо, вы приехали в Испанию на пароходе, когда вам было 8 лет. Какие у вас были первые впечатления?

— Это было очень страшно, потому что на меня напали разные женщины в черном, они целовали меня, обнимали: Рикардито, Рикардито! Я не привык к такому близкому общению. Потом эти постоянные разговоры, совсем другая культура: крики, возгласы, поцелуи, плач.

Вы понимали по-испански?

—Постепенно начал понимать.

Испанский вошел в вашу плоть и кровь вместе с поцелуями и объятиями? У вас даже появилось новое имя: Рикардито.

— Да. Кроме этого, у моего отца очень быстро появилась работа в Барселоне. Меня оставили в стране басков, я жил с моей бабушкой и с моей тетей. Это были такие дома, где были коровы, где не было никаких уборных, постоянно шел дождь. У меня началась свобода. Моих родителей не было, я жил с бабушкой, которая совсем не следила за мной, тетя работала. Я промотал всю эту местность на моём велосипеде «Орленко» — это был велосипед, который мы привезли из Советского Союза. Ходил сам покупать молоко, хлеб, вино. Я начал пить вино.

Вы приехали в фашистское государство и обрели свободу?

— Можно так сказать. Потом началась барселонская жизнь, учеба, столкновение трех сразу языков. Меня привели во французскую школу, где училась каталонская буржуазия, которая говорила по-каталонски, а на улицах говорили по-испански. Моя мама возила нас с сестрой школу, и моя сестра убегала, потому что не хотели идти в эту школу. Мы не хотели внедряться в это враждебное общество, нет, не враждебное, но чужое.

Вы выбрали профессию — русский язык. Это сентимент, или у вас были прагматичные соображения?

— Сначала мы окунулись в русскую культуру, потому что родители со мной и с сестрой говорили по-русски. По субботам с папой занимались русским языком, писали диктанты.

Он выучил русский в Советском Союзе?

— Да, он способный был, инженер. Моя мама стала преподавателем русского языка. У нас звучала русская музыка, были русские пластинки. Гете, Шиллер, издания полные, которые были у шестидесятников, тоже со мной вернулись. После всей этой советской жизни хотел отдалиться от России. Я учился на философском факультете, хотел учить философию, чтобы понять, как это возможен такой эксперимент как Советский Союз, подойти к этому научно, а не эмоционально, как это было с родителями. Отец был очень благодарен Советскому Союзу. Он говорил, что если бы он остался в Испании, то продолжал бы собирать объедки, нести свиньям, чтобы получить от фермера молоко или что-нибудь еще.

Вы верите его словам?

— Он сам в этом был уверен. Он уехал в СССР со своим братом, брат воевал в Ленинграде, попал в немецкий плен. Его спас испанский офицер из Голубой дивизии, всех остальных расстреляли просто-напросто. Это были советские десантники, которых сбрасывали за линию фронта. Голубая дивизия — это испанские добровольцы, тоже длинная история, там были и добровольцы, и не добровольцы. Когда Гитлер предложил Франко участвовать в войне, Франко сказал, что участвовать не будет, но создаст дивизию. Голубая — это цвет голубых рубашек испанских фашистов. Брат отца вернулся, его переслали в Испанию, и он всю жизнь был простым рабочим. Он должен был эмигрировать в 50-е годы и умер во Франции. Мой отец судьбу своего брата знал. Моя мама была из более культурной семьи, но она бы обязательно эмигрировала, потому что мой отец был из бедной семьи, а моя мама была из семьи руководителя компартии.

Вы несколько раз упомянули слово «баск», «баски». Вы баск, ваша мать из Басконии?

— Родители из страны басков.

Они испанцы из Басконии или они баски?

— Они баски. У моего отца, возможно, разная кровь, но моя мама полнокровная баска, она очень гордится этим, баски все очень гордятся, что столько у них разных фамилий баскского происхождения.

А вы знаете баскский язык?

— Абсолютно нет, и мои родители не знают, потому что был процесс ассимиляции очень сильный. Баскский язык остался в разных деревнях, а в городах в процессе развития промышленности и модернизации был сильный процесс испанизации.

Вы учили философию в Барселонском университете. В каком году вы поступили?

— Я поступил в 1966-м. Я занимался в политехническом институте, потому что отец был инженер. В конечном счете после двух курсов я решил перейти, у нас есть общий факультет, называется факультет философии и языкознания, туда входили разные специальности.

Вам было 18 лет, когда вы поступили на философский факультет. У вас были политические взгляды, то, что называется идеологией? Какие взгляды?

— Меня заставляли быть левым. Потому что сразу в 1969 году меня призвали со всеми другими студентами, полиция всегда следила за нами, меня призвали в армию, хотя студенты могли пойти в армию позже и уже в качестве офицера. Я был в армии. Независимо от того, что думали обо мне военные, разные спецслужбы Испании, военные или гражданские, я придерживался левых взглядов. И сейчас, я думаю, что, в общем, я человек левых взглядов.

Вы хотите сказать, что голосуете на выборах за социал-демократов?

— Примерно, да.

За социалистов?

— За социалистов.

Но умеренных?

— Конечно.

Вполне буржуазных социалистов?

— Я не знаю, насколько они буржуазные. Я за такое правительство, которое контролирует капиталистический процесс, происходящий в каждой стране.

То есть в Англии вы бы не голосовали за консерваторов?

— Нет, точно.

Вернемся к вашим филологическим штудиям. Сколько вам было лет, когда вы начали переводить Шаламова?

— Это началось в 1995 году. До этого я оттолкнулся от всего советского, от всего русского, хотя, конечно, с моими родителями я продолжал говорить по-русски, пока не окончил факультет. Я окончил образование позже, были два года армии. И ни с того, ни с сего я понял, что, может быть, мне совсем не нравится преподавать, в итоге я 30 лет преподаю, но тогда я решил, что морально не могу учить других.

А почему морально?

— Потому что философия научила меня не верить всяким идеям. Когда я кончил, я начал общаться с одним преподавателем, учителем моего отца, который поехал в Советский Союз и был там его учителем. У него была дочка примерно моего возраста. Он занимался переводами. Я понял, что раз я знаю русский язык, было бы хорошо тоже заниматься этим. Поэтому в 1978 году я поехал в Советский Союз работать, я даже не знал, что есть такое издательство «Прогресс». В Барселону приехал Чингиз Айтматов, и он меня убедил. Тогда начали умирать или стареть переводчики, которые в гражданскую войну поехали в Советский Союз и там занимались переводами. Наверное, нужна была новая кровь. Я сказал, что поеду с одним условием, чтобы мне дали учиться в университете. Но ни дня я не учился в университете, тем не менее, начал переводить невероятную белиберду о разных военных договорах между Советским Союзом и США, об ужасной жизни женщины в Соединенных Штатах, о порабощении американских, французских, разных других рабочих, всю эту пропаганду, которую издавал «Прогресс». Но для меня это была хорошая школа перевода. Там были контрольные редакторы, которые меня долбили: это не так, это не так.

Это были старые коммунисты?

— Да, это были старые коммунисты. Там, мне кажется, в «Прогрессе» сидели в самом хорошем смысле слова разные ветви всех компартий мира. Там была французская компартия. У нас был, мне кажется, весь ЦК Чили в это время, по крайней мере, получали зарплату, не знаю, работали или нет. Там были коммунисты из Колумбии, из Перу, из Чили. Можно было бы прекрасно встретиться с Корваланом, который мог бы ходить по этим коридорам.

Вы начали переводить в 1995 году Шаламова. Это был для вас просто поворот карьеры или вы что-то почувствовали в этой прозе?

— Одно дело — проза, а другое — идеологический уклон. После моего пребывания в Советском Союзе в 1978-79 годах я понял, что существует другая русская литература. У меня была очень странная ситуация, потому что в испанском посольстве считали, что я был какой-то подосланный коммунист, которому нельзя доверять. Сотрудники «Прогресса» были русскими в основном, а главный редактор был татарин, который меня хотел убедить, что из Крыма не выгнали ни одного татарина. Моим коллегам было запрещено перейти порог моей квартиры. Так что у меня не было никаких контактов с советскими. Единственные мои контакты были с разными диссидентами, с которыми я познакомился, что тоже не помогало моей жизни в это время. Мы, как все иностранцы, не могли выезжать из Москвы, должны были просить разрешения. Единственное, чего я достиг за это время — навестить одного друга моих родителей в Новосибирске и поехать в Душанбе, где жил другой знакомый. Вот тогда-то все изменилось в моем образе жизни: мне начали давать разные сюрреалистические объяснения о тех неполадках, которые я видел в советской жизни, я начал прислушиваться к тем, кто давал более сносные объяснения. Тогда я познакомился с Андреем Синявскими, с Ефимом Эткиндом.

В Москве?

— Нет, конечно, уже за рубежом. Разные конгрессы, встречи, которые были в Испании. Французский книжный магазин «ИМКА ПРЕСС», где я начал покупать другие книги, о которых я ничего не знал. Я ездил в Париж в «Глоб» покупать советские книги, а в другом магазине «ИМКА ПРЕСС» покупал книги разных авторов-диссидентов. Так я дошел до тех писателей, о которых что-то слышал, книги которых мне показывали: Мандельштама, Шаламова. Меня поразило то, что я прочитал.

Вам эти книги понравились? Когда вы начали переводить Шаламова, вы поняли, что это жемчужина?

— Я это понял не когда начал переводить, а с первого момента, когда мне попались его рассказы. У меня есть дома это издание, которое издали и перевели во Франции, более-менее искалеченных «Колымских рассказов». Я сразу понял, что там кроме содержания, которое я знал не так глубоко, поразительный стиль. Самое удивительное—и это мне передают испанские издатели полного собрания «Колымских рассказов», — что отклики читателей имеют больше отношения к качеству прозы. Читателей поражает, как можно соединить, как можно слить ужас и красоту высказывания, процесс обесчеловечивания человека, который перестал быть человеком, и прекрасным повествованием. Например, рассказ «Шерри бренди». Я говорю о двух рассказах, которые имеют прямое отношение к Мандельштаму. Как Шаламов описывает процесс открытия тропы в рассказе «По снегу». Кроме того, что он открывает одну из страшных и основных страниц истории Советского Союза, он открывает новую прозу.

Какими глазами читает испанский читатель рассказы Шаламова? Я могу с вами поделиться опытом: для англичан это абсолютное открытие, у них не возникает никаких ассоциаций с собственной жизнью, и для них это открытие и художественное, и антропологическое, и культурное. Испанцам эта проза говорит больше? Это больше, чем беллетристика? Для испанцев какие-то ассоциации возникают с новейшей историей Испании?

— Я не знаю, до какой степени это имеет отношение, есть ли какое-то созвучие между историями.

В Испании были репрессии, не в таких масштабах, но все-таки были, и был страх.

— Был миллион мертвых.

Но это война — это немножко другое.

— Были расстрелы или не расстрелы. Жертвам говорили: мы тебя расстреляем, если не запишешься в Голубую дивизию.

Искупи вину кровью?

— Так точно, как штрафные отряды. Не знаю, до какой степени это близко чилийцам, аргентинцам, есть очень много латиноамериканцев, которым Шаламов нравится. Я думаю, что есть некоторое общее явление с 90-х годов, даже может быть раньше. Поэтому я так рад, что Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию. Создается новый жанр, Шаламов — это и этнография, и художественное, даже не знаю, как назвать, не художественное, а этнографическое искусство.

Шаламов писал в 60-е годы, он был современником американцев, которые создавали новую журналистику: Трумена Капоте, Тома Вулфа. Он параллельно с ними работал в прозе — это так называемая «новая журналистика». Писатели искали новый жанр, новый стиль, новый язык и при этом оставались писателями, а не журналистами. Я думаю, что Шаламов, как ни странно, стоит в этом ряду.

— Я иногда студентам говорю, что Чехов переплыл океан более успешно, чем другие писатели. Я говорю о беллетристике, там перемешивается и «Остров Сахалин», и рассказы. Для американского читателя все равно — это вымысел или действительность, существовал Ванька или не существовал, когда писал письмо дедушке. Я думаю, что Чехов приспосабливает свой стиль к тому, что хочет рассказать, а не наоборот. Классика — это употребление штампов для разных вымышленных историй. Шаламов пишет, что после таких гуманистов как Толстой и Достоевский пришел ХХ век. Что изменила литература? Как мы можем надеяться, что литература что-то изменит, если такие глыбы не сдвинули ни один маленький камешек? Хотя с другой стороны и противоречивость Шаламова. Он говорит, что этот опыт непередаваем, и тем не менее, он не может не передавать его, это нельзя читать, но тем не менее, ты пишешь. Все это передает сложность человеческой души, мне кажется.

Насколько переводим язык Шаламова, в том числе лагерный язык, лагерный жаргон?

— Я рассматривал разные выражения, которые употребляются в колумбийской, в испанской тюрьме — это один путь, другой — это сноски, а третий — это создать свой собственный искусственный язык. Как перевести слово «доходяга»? Сам автор объясняет, что это такое, но тем не менее, есть такое выражение по-английски «терминал», — безнадёжный больной. Шаламов, например, употребляет разные слова, связанные с остатками папиросы, «фитиль» и тому подобное.

Окурок, бычок. Но это слово есть в английском, в испанском тоже должно быть.

— Оно есть, но надо перевести.

У Шаламова есть специфическая лагерная лексика.

— Последний том будет посвящен словарю

Переводом каких слов вы особенно гордитесь, помимо «доходяги»?

—Есть слово, как это называется, когда человек делает себе рану?

Мастырка.

— Мастырка, да. Я, мне кажется, мастырку оставил так, потому что это непереводимо.

Есть слово «членовредительство», и оно есть на всех языках.

— Оно объясняет, но перевода «мастырки» я не нашел. Есть чисто метеорологические явления, которые не существуют в испанском языке. У нас, когда снижается температура — это просто не так тепло, а по-русски надо как-то передать читателю, что мороз, а это понятие, которое не существует для нас, у нас только холод.

Как у вас дела со снегом? Со снежными бурями?

— Это у меня из Пушкина, из «Метели». Я в конце концов нашел, постепенно учишься, есть такое испанское слово «метель».

Что вы делаете с такими выражениями, как «фильтровать базар» или «за наколки отвечаешь»?

— Я не помню сейчас, я не знаю, как это решил. У меня сейчас большая сложность с «Очерками преступной жизни» Шаламова. Можно как-то перепрыгнуть или что-то объяснить по-другому в художественной прозе, но когда ты занимаешься этнографией, ты не можешь уже выдумывать и объяснять, ты должен найти слово, которого не существует. Другой, я помню, очень сложный рассказ был «Красный крест», иногда не самые художественные рассказы самые сложные для перевода, а иногда ты просто входишь в какой-то транс. Я думаю, что не самое главное передать эти реалии или разные понятия, а самое главное — это передать, как человек может, с одной стороны, дойти до обесчеловечивания и, с другой стороны, до такой эстетической высоты, до такой художественной высоты, этих двух полюсов.

Рикардо, вы живете в обаятельном элегантном, красивом городе, средиземноморском городе — Барселоне. В этом городе вы запираетесь в своем кабинете, садитесь к компьютеру и погружаетесь в ад. Вы это чувствуете?

— Я переводил один том каждый год. Первое издание было в 1997 году, сборник рассказов из разных циклов. А в 2007 году начали выходить один за другим тома, всего пять. Потом я год отдыхал и сейчас не могу вернуться, до того это депрессивно, это жутко. Я начинаю ссориться с женой, забывать, что у меня в 11 утра урок. У меня крутится-вертится какое-то слово, которое я хочу выбросить из моей головы, или найти слово для этого понятия, которое во мне бурлит. Я должен вернуться, но это уже третий или четвертый раз я хочу вернуться к этому последнему циклу, с которым я хочу кончить мои близкие отношения с Варламом Тихоновичем. Светлана Алексиевич говорила мне: «А почему не переводишь «Записные книжки»?». Только мне этого еще не хватало. Или разные автобиографические фрагменты, для нее это более интересно, потому что это, наверное, ближе к её собственному стилю. Я хотел бы перевернуть эту страницу в 2017 году, к столетию Великой Октябрьской революции.

Вы любите или ненавидите ваши командировки в ад?

— Я беспристрастный свидетель. Я присутствовал при всем этом и хочу передать это в самом чистом виде, хотя это, конечно, невозможно. Но в конечном счете, я думаю, это сказывается на твоём физическом состоянии.