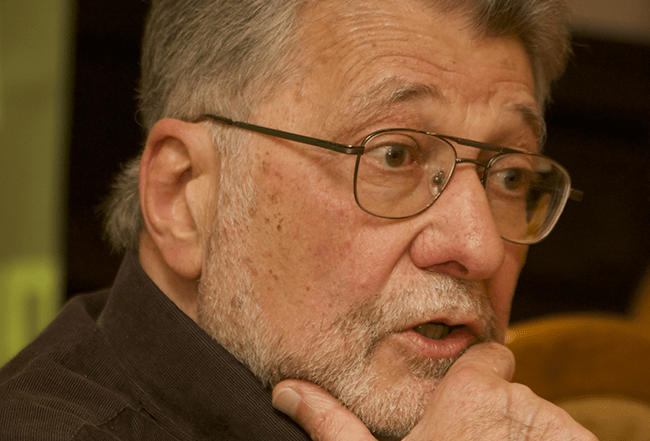

14 ноября не стало Мирона Семеновича Петровского. О нем вспоминает друг, ученица и секретарь Юлия Веретенникова (Каденко).

Сейчас, сразу после его ухода больше всего хочется рассказывать про Мирона Петровского как про человека. Хотя потом обязательно будет написано и сказано немало о нём как исследователе, мыслителе, литераторе…

«Юлечка, хорошо, что вы пришли, я очень ценю вас как зрелище!», – каждый раз говорил он мне на пороге их квартиры на улице Флоренции. И я Вас, дорогой Мирон Семёнович – как зрелище и как «слышище», как друга, как учителя, как собеседника, как человека. Встреча с Вами – драгоценный подарок. Жизнь, в общем-то, могла больше ничего мне и не дарить.

Когда мы познакомились, мне было 24 года, а ему — 68. Я приехала в Киев второй раз в жизни, и муж привел меня в гости к Петровским, 1-го января 2000 года. Кажется, это был вообще мой первый поход в гости в этом городе. И так сложилось, что дом Петровских с того дня стал для меня центром Киева, сердцем Киева — местом, откуда все исходит. И за 20 лет это впечатление нисколько не изменилось.

Я была совершенно им очарована, как и почти все люди, которые знакомились с Мироном Семёновичем. Мне было трудно заговорить при нём, я долго оставалась застенчивой провинциальной барышней. Надо заметить, что он и сам был очень застенчив и, заметив моё смущение, Мирон рассказал мне, как Корней Чуковский, чьим литературным секретарем он был какое-то время, говорил ему: «Мирон — вы настоящий провинциал: одновременно ужасно застенчивы и невероятно развязны». И добавил: «Так вот, Юлечка, это про нас с вами».

В первый раз я решилась с ним заговорить через год после знакомства. На каком-то вечере романса выпила бокал вина, осмелела и подошла:

— Мирон Семёнович, вы, наверное, были знакомы с Маршаком?

Он вскинул брови и посмотрел на меня поверх очков:

— Как вы догадались? Неужели вы читали книгу о Маршаке? Или мою статью о нём?

— Нет, нет. Я знаю только вашу книгу про Чуковского. А про Маршака я подумала, потому что вы обращаетесь к людям «голубчик». По моим наблюдениям, так делают люди вашего поколения, дружившие с Маршаком. Или те, кто был с ним знаком.

В моём окружении, как ни странно, таких людей было несколько.

Мирон ответил:

— А знаете, и я сам замечал, что знакомые Маршака все говорят «голубчик». Мне казалось, что я сам по себе это обращение употреблял, до встречи с Маршаком, но теперь уже не уверен. Это, безусловно, словечко Самуила Яковлевича.

Собственно, с этого разговора у нас наладились беседы. Сначала нечастые, несколько раз в год… Потом, в 2005-м он как-то спросил, не могу ли я ему помочь с походами в библиотеку, и я поспешно и с радостью согласилась, и стала его помощником, или литературным секретарем, если можно так сказать. По крайней мере, он так говорил.

Одна из его статей о детской литературе называется «Что открывает “Золотой ключик?”» Сам он много кому подарил «ключики», чтобы открыть что-то, для каждого – своё. Для меня он открыл: Киев; неизвестного мне Корнея Чуковского и других, давно знакомых, но не до конца понятых писателей, например, Булгакова, Маяковского и Грина; множество книжек, которые стали любимыми; а главное – меня саму.

Для него самого когда-то «ключиком» к будущей жизни и профессии стала книга Чуковского. Он вспоминал, что в детстве (в Барнауле, в эвакуации) книга Корнея Ивановича о переводах «Высокое искусство» открыла ему путь к свободе. Объяснила, что для того, чтобы писать книги, не нужно никем притворяться, что можно и нужно говорить вслух о том, что думаешь, что можно и нужно быть свободным. И это не только не осуждается, а приветствуется.

Ещё не зная этой истории, точно такой же подарок я получила от Петровского – разрешение быть свободной и говорить то, что думаешь. Как Наташа Ростова на первом балу: когда ты сидишь в красивом платье, и страшно хочешь танцевать, и знаешь, что танцуешь прекрасно, но тебя никто не приглашает, и вдруг подходит человек и протягивает тебе руку. И таким человеком для меня стал Мирон Семёнович, который вдруг, гуляя по улицам Киева, сказал: «Юлечка, а давайте вы напишите научную работу. У вас есть кандидатская?» И за эту прогулку мы с ним обсудили подробный план работы над двумя темами, одна из них касалась Заболоцкого. Но я так и не решилась взяться, не решилась принять такой подарок. Но усвоила, что, кажется, я на что-то гожусь. И это была радость, и новое дыхание, и совершенно другая жизнь.

Потом он привел меня к Леониду Финбергу, на редколлегию альманаха «Егупец», просто в качестве человека, который его сопровождал. Меня очень быстро включили в разговор, я начала что-то записывать для него и получила какие-то задания. Когда мы вышли, Петровский улыбнулся и сказал: «Кажется, вас приняли на работу». Видимо, в этом и состоял его план. И на несколько лет работа ответственного секретаря в «Егупце» стала моей любимой, приносящей море удовольствия.

Еще у меня была работа педагога и менеджера. Но помощь Мирону Петровскому, была самой главной из работ. Я даже не умом это понимала, а всем существом: это то, что для меня важнее всего.

Он учил меня читать по-другому. Я была начитанной барышней, с филологическим образованием. Но то, чему меня научил Мирон Семёнович, не преподают ни в одном университете. Как вчитываться в текст? Как анализировать его так, чтобы это читалось легко, как художественная литература? Я читала его «Мастер и Город» как «Рассказы о Шерлоке Холмсе», взахлёб. И поражалась лёгкости, прозрачности текста, и внезапным открытиям. Как радостно было наблюдать, как он развивает какую-то мысль, и делает это так, что читатель ахает: «Боже! Я ведь и сам об этом думал. Как это он взял и так хорошо сказал? Как он всё угадал?» Это было потрясающе! И при этом, у него было невероятное чувство слова, абсолютный слух на слова, безупречный вкус. Я видела, как он правил свои тексты, особенно интервью или расшифровки воспоминаний – это была работа, почти работа скульптора, приглаживающего линии своего произведения и делающего его совершенно живым, хотя и статичным.

Мирон Петровский открыл мне Корнея Чуковского, которого я знала, как и все советские дети, как детского поэта. «Нет никакого дедушки Корнея, — говорил он мне, – всё это советские глупости. Корней Иванович — прекрасный, утонченный, очень злой литературный критик. Он был самым лучшим. Но когда после революции стало происходить то, что происходило, Корней Иванович отказался от критики. Потому что мгновенно понял: любая критическая заметка равноценна доносу, нет больше никакого анализа и никакой литературной критики, а есть только деление на «наш» и «не наш», «годится» и «не годится». И если ты хочешь пожурить автора, можешь, не желая того, отправить его в тюрьму».

И Чуковский спрятался в детскую литературу. Мирон показывал мне только вышедшие тома 15-ти томного издания Чуковского: вот Чуковский-критик пишет о книге толстого, некрасивого, немолодого автора, который издал сборник эротических рассказов. И первая фраза в статье: «Нет, ну вы войдите в его положение!..» Этот беспощадный и язвительный Чуковский — совершенно другой.

А потом он открыл мне лирические стихи Чуковского.

Он прочёл:

Никогда я не знал, что так весело быть стариком.

С каждым днём мои мысли светлей и светлей.

Возле милого Пушкина, здесь на осеннем Тверском,

Я с прощальною жадностью долго смотрю на детей.

И, усталого, старого, тешит меня

Вековечная их беготня и возня.

Да к чему бы и жить нам на этой планете,

В круговороте кровавых столетий,

Когда б не они, не вот эти

Глазастые, звонкие дети,

Которые здесь, на моём

Грустном осеннем Тверском,

Бездумно летят от веселья к веселью,

Кружась разноцветной своей каруселью,

В беспамятстве счастья, навстречу векам,

Каких никогда не видать старикам!

Так открылся для меня еще один Чуковский — Поэт.

Хотя Чуковский в детских сказках тоже прекрасен и не так прост, как нам кажется.

Именно Мирон Петровский научил меня украинскому языку, снял языковой барьер. У человека, который попал в Украину уже взрослым, отношения с языком сложные — не просто потому, что близкий язык трудно учить, а потому, что ты стесняешься, тебе неловко говорить, ты не просто боишься ошибиться – возможно, над тобой посмеются, что еще ничего, – но ты боишься обидеть тех, для кого этот язык родной. И вот это мучительное чувство тебе не дает говорить. Мирон спросил, почему я не говорю по-украински. Я объяснила ему ситуацию. Он сказал, что очень хорошо ее понимает. В принципе у него она такая же: его основной язык русский, и он с огромным пиететом, очень трепетно относится к украинскому. «Но нужно начать говорить, Юлечка. Нельзя жить в стране, не погружаясь в её культуру и не освоив язык. Я не блестяще говорю по-украински, не сравнюсь с Вадимом Скуратовским, но, если человек говорит со мной на этом языке, я разговариваю с ним на его языке. Это просто необходимо, это элементарные правила взаимного уважения».

И он дал мне в руки книгу Нечуй-Левицкого «Старосвітські батюшки та матушки», выдал карандаш и велел читать, подчеркивая все незнакомые слова и выражения. Потом мы с ним сидели со словарём и разбирали то, что я начёркала. Книжку прочла с удовольствием и с тех пор она всегда у меня на полке – подарок и напоминание об уроке. После этого вдруг стало понятно, что пресловутый языковой барьер исчез. Я всё равно боюсь ошибиться или неправильно поставить ударение, но язык как бы органически поселился внутри меня. Кстати, Мирон Семёнович научил меня ещё одной языковой хитрости: «Когда захлёстывают эмоции, или во время выпивки, в любой момент, когда нужно следить за словами, переходите на тот язык, который даётся непросто. Это помогает сохранять контроль». И это оказалось абсолютно верно.

Мирон Петровский открыл для меня Киев. В первые годы я очень мало передвигалась: была маленькая дочь, потом вторая, и не было никакой помощи, муж был занят. А с Петровским мы стали выходить по его делам куда-то или просто гулять. Наши маршруты проходили по песку Русановки; вели на Подол, на территорию Киево-Могилянской академии; по Андреевскому спуску, с обязательным визитом в музей Булгакова; или в библиотеку Вернадского в Голосеево, поближе к Максиму Рыльскому; или в университет Шевченко, где расположен газетный отдел библиотеки, поблизости от Первой гимназии, где учились Булгаков и Вертинский; по улице Владимирской мимо мемориальных досок того же Вертинского и Ярослава Гашека, мимо Корчаковских мест; по Рейтарской – где Пастернак, Нейгауз и вещие вóроны… Он провёл меня по маршруту Алексея Турбина, который бежал от петлюровцев. От гимназии и Педагогического музея (нынешнего Дома учителя), мимо Оперы, через «Салон мадам Анжу» (на его месте — это угол Богдана Хмельницкого и улицы Лысенко — был гастроном, но внутри ничего не менялось, сохранялись и три ступеньки в служебное помещение, и дверь во двор). Я тогда не знала, что в Киеве есть улица Паторжинского. Когда мы с Прорезной свернули вдруг в какой-то двор, он показал мне лестницу, которая возникла как бы из воздуха. И сказал, что она ведет с Паторжинского к Малоподвальной (Малопровальной у Булгакова) улице. И мы прошли этим маршрутом. У меня было полное ощущение того, что он сам создал всё это, нарисовал в воздухе, как мультипликацию — что в следующий раз, когда я приду туда, этой улицы Паторжинского, этой лестницы, этого пути — уже не будет. Но нет, я много раз туда возвращалась – всё оставалось на месте. Не обманул волшебник…

Постепенно он открывал мне важные для Киева имена художников и писателей, учёных и актёров. Мирон Петровский умел понимать душу вещей и мест. И, наверное, от того, что он так любовно относился к этим местам и вещам, любое из них мгновенно включает во мне его голос. Для меня нет второго такого города, как Киев, потому что никакой другой город мне так не дарили.

Как-то он рассказал про свою встречу с Пастернаком. «Там я понял, что Пастернак — настоящий лирический поэт. За три часа, что мы проговорили, он не говорил ни о ком, кроме себя. Он просто не мог. И я понял, что это не эгоизм, а свойство поэта-лирика. Он видит мир только через себя». Я знаю немало воспоминаний о Пастернаке, где мемуаристы упоминают, что он был страшным эгоистом, мог говорить только о себе. Мирон Семёнович одним словом переменил оценку Бориса Леонидовича с отрицательной на положительную: не «эгоист», а «глубокий лирик». В этом смысле сам Петровский совершенно не был лириком, ужасно не любил говорить о себе. А если и говорил, старался выделить что-то важное для других, а не для себя. Кстати, слова о Пастернаке очень ярко демонстрируют его необыкновенную доброжелательность и полное отсутствие желчи и язвительности, которой, как принято считать, обладают все критики. Но не Мирон Петровский.

Его жена, Светлана Васильевна, его дети Катя Петровская и Йоханаан Петровский-Штерн, я, культуролог Андрей Пучков и другие люди пытались уговорить Мирона Семёновича наговорить или написать книгу воспоминаний. Он не соглашался. Поэтому в нашем распоряжении есть только некоторые фрагменты, но все они невероятно интересные. К примеру, есть чудесная история, записанная и отредактированная автором, о том, как он познакомился одновременно с Иосифом Бродским и с Игорем Губерманом. Бродский сбежал от КГБ из Ленинграда, а Петровский — от КГБ из Киева. Оба ночевали на вокзале: один — на ленинградском, второй — на киевском. И их подобрал Губерман, который почему-то там ходил и высматривал людей с интеллигентными лицами, задавал им несколько контрольных вопросов, и, если они отвечали верно, он забирал их подкормиться на малюсенькую дачу к своим родителям. Они так целое лето прожили. Мирон рассказывал: «Коек в доме было всего две. Когда Гарик уходил куда-нибудь на ночь, было здорово, потому что мы с Иосифом спали отдельно, а когда Гарик возвращался, мы спали валетом». Мы с Андреем Пучковым, слушая этот рассказ, покатились со смеху, а Мирон Семёнович изобразил возмущение: «Что вы смеетесь, мои дорогие? Вот вы не спали с нобелевским лауреатом, а я спал!»

Или вот ещё. Мирон занимался Грином, который мне интересен и как писатель, и как мой земляк (я родом из Вятки). Как-то он ездил в Москву работать в архиве. Архив был в Химках, за городом, довольно далеко. Была зима. Мирон просидел до темна в библиотеке. После закрытия пошёл на автобусную остановку и очень долго ждал автобуса, который ходил, наверное, раз в час. А молодой теплолюбивый киевлянин был без шапки. Мороз был — градусов 30. И когда он доехал до дома, выяснилось, что он отморозил уши, по-настоящему. А у отморожения есть две стороны – сначала побеление и хрупкость тканей, а затем, когда части тела начинают оттаивать, хрящи размягчаются, а мягкие ткани распухают и краснеют. Когда уши Мирона Семёновича отошли, они стали огромными, мягкими и красными, и при ходьбе слегка хлопали по бокам головы и по шее. «Я посмотрел на себя в зеркало, – рассказывал он, – и понял, что это и есть алые паруса».

Умение смеяться над собой – его главное оружие. Сочетание смеха и печали — его лицо. Один глаз смеётся, другой плачет – как на хорошем психологическом портрете.

Он был человеком, который умел просто и без высокопарности говорить очень высокие слова, которые мне или кому-то ещё трудно произнести вслух. Он умел вимовляти невимовне. Превращать в шутку самый неловкий разговор, и поднимать до невероятной высоты почти банальности. Он всегда чувствовал грань, держал равновесие – в тексте и в жизни, не позволял себе неточных суждений или оценок. И поэтому был мерилом не только литературного вкуса для многих.

Одна из главных тем, которая его занимала всю жизнь, пожалуй, с самого детства — противостояние человека и человеческой культуры мировому хаосу. Он писал и говорил об этом непрерывно. Считал, что полностью одолеть хаос невозможно, но стремиться к этому нужно всегда. И, собственно, этим он и занимался – боролся с мировым хаосом. Искал связи между вещами, идеями, явлениями – и находил их! И показывал нам в своих текстах, что гармония существует, мы просто не умеем её разглядеть с первого раза. Неустанно боролся с реальным, осязаемым хаосом вокруг себя: «Я не могу сесть за рабочий стол, если вокруг что-то не на месте, не убрано». Любую соринку, которая попадалась на полу, Мирон Семенович поднимал и выбрасывал. Избегал нагромождения вещей. Вид мусора на улице мог, в буквальном смысле, довести его до сердечного приступа… Мало кто так остро ощущает несовершенство мира, мало кто так любит людей. Поэтому, конечно, война в Украине разрывала ему сердце, отнимала покой, не давала жить. Он ужасно болел душой за Украину. А каждая человеческая смерть просто вырывала у него кусок души.

Его талант представлял собой редкое сочетание тонкой души и строгого разума. И это опять же о тонкой грани, о балансе, который ему удавалось соблюдать, как никому другому.

Я совершенно не представляю, каким будет город Киев без него.

На похоронах говорили немного, но хорошо. Приходили люди, которых можно было ожидать, и совершенно неожиданные. Говорили, что Мирон Петровский «тончайший интеллигент, с изумительным чувством вкуса, чувством языка», что он «воплощение духа города Киева», «он лучший, без преувеличения, украинский литературовед». Но мне кажется, что Петровского нельзя назвать только «украинским» или только «русским» литературоведом, редактором, составителем книг, литератором… Он — и то, и другое, и, в первую очередь — человек самой высшей пробы. И, безусловно, он – огромная часть истории города, страны и культуры, и мы застали его живым, ярким и очень близким. Это, как если бы мы с Пушкиным жили на соседних улицах и встречались периодически. Потом раз — и Пушкина не стало. А ты уже понимаешь, всегда понимал, что это Пушкин, и пока не понимаешь, как дальше без него.

Юлия Веретенникова (Каденко)

1 коментар

Спасибо Вам, Юлия,Вы многое заметили в Мироне. С женщинами он открывался по-другому, чем с мужчинами. Он всегда любил красиво и изящно формулировать. Это у него от Чуковского. В конце жизни он стал ребе. Он любил учительствовать, и это у него получалось. К нему можно было прийти и задать вопрос: “Как жить дальше?” И он как ребе, или Лев Толстой стал бы выстраивать твою дальнейшую жизнь. Вся беда в том,что настоящая жизнь никогда не была такой красивой и стройной,как ему и нам хотелось бы. Он был последним романтиком Киева.