Цикл разговоров из Imagine Point называется так: «Точка воображения», через слэш пишется имя героя разговора. С точкой все понятно — это оммаж названию галереи, все, что в ней происходит — выставки, встречи, и эти наши разговоры — это работа с реальностью. В разговорах участвуют владельцы галереи, Kyiv Daily и…. гость, мы говорим о жизни и искусстве. О том, как искусство меняет и наполняет жизнь смыслами. Выставка, на фоне которой происходил этот разговор — медитативная, умная, посвященная универсальному пейзажу «Линия горизонта» Валерия Шкарупы и Оксаны Стратийчук. Так вот: Точка воображения / Оксана Стратийчук.

Темы, с которыми вы работаете, — такие разные, что казалось бы, требуют для себя совершенно нового художника. Расскажите, как вы с ними живете?

— Нужно обращать внимание на даты. Даты связаны с жизненными периодами. Юности обычно свойствен романтический взгляд на вещи. Все новое, все вызывает восторг, хочется быть к этому причастной. Потом все меняется: прежние открытия не вызывают восторга. Художник не может все время продуцировать одно и то же. Я удивляюсь, что есть художники, которые не меняются в течение долгих лет. Мне кажется, что это — механическое воспроизведение найденных приемов, которые превращаются в штампы.

Или в самоцитирование?

— Да. Хотя не меняться — как раз выгодно с коммерческой точки зрения. К художнику привыкают, зритель ждет узнаваемого. А художник вынужден оправдывать ожидания, это его хлеб.

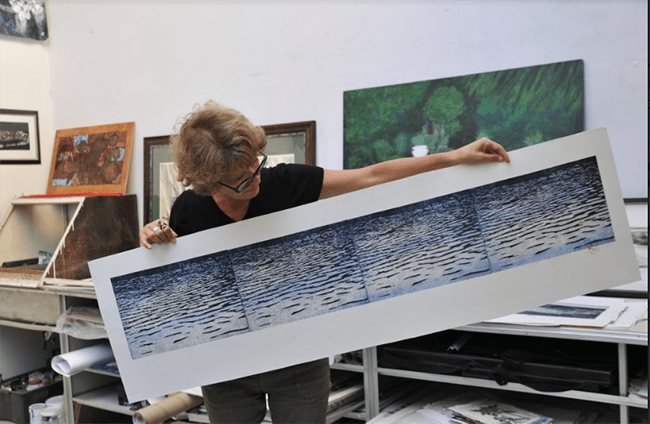

От само-повторов меня спасают тиражи, печатная графика. Они расходятся постепенно, и в то же время они есть в моем арсенале. Двадцать оттисков у меня уже есть.

Но — как только мне становится скучно, я пытаюсь менять или технику, или тему. И я заметила, что должно пройти лет пять, для того, чтобы мои новые работы начали продаваться. Я не говорю, что опережаю время, это просто наблюдение.

Я всегда хотела делать то, что хочу я, то, что мне интересно. Но при этом, чтобы это было кому-то нужно. Это не цель, это мое виденье. Если так себе придумать, это возможно.

Есть художники одной магистральной темы — они могут, не избегая самоцитат, подниматься в ней на новый уровень. Так работают Никита Кадан, Виктор Сидоренко, да многие. Ваша главная тема поддается формулировке?

— Думаю, да. Эту формулировку нужно придумать. Я не сказала бы, что у меня разнообразное наследие — скорее, так, все, что я делаю — это мой взгляд на мир. Раньше мне была интересна история искусства, — Ренессанс, Барокко, — мне было интересно изучить, как можно к этому приблизиться, как можно через себя подойти к художнику поближе, что у него можно срисовать. Потом я поняла: они это вдохновение черпали и друг у друга, и из окружающего мира. И это развернуло меня в сторону наблюдения за действительностью. Но действительность — разная: есть в ней много хорошего и плохого, страшного и неприятного. Мне всегда хотелось найти гармонию, что-то такое, что может нам всем дать надежду на то, что жизнь прекрасна. Эту точку опоры я ищу в себе.

Прекрасное занятие — наблюдение за гармонией.

— Она есть, ее не выдумали.

И она в нас?

— Наверное, да. Мне кажется, что остросоциальные вещи — это не мое. Это скорее — журналистика, а я пишу другой жанр, большую историю, очередной том. Романы никто не читает, этот жанр уже мало популярен. Даже журналистских текстов не читают — скорее читают блоги. Жизнь меняется, мы тоже меняемся, но должны оставаться вещи, которые проживут дольше.

Мне всегда было интересно понять: как сделать так, чтобы моя работа не устаревала? Бывает, смотришь и понимаешь: это уже не модно. Это в прошлом. Мне хотелось бы, чтобы этого не чувствовалось в моих работах, чтобы они были «надолго». Ну лет на сто, например.

Что вас формировало? Вопрос будет о Георгии Якутовиче. Вы не похожи на своего учителя, потому что вы — сильная личность?

— Я училась в Художественном институте, но закончила уже Академию. Нам в те годы давали свободу, как ни странно. На нас никто не давил, особых академических требований (допустим, к композиции) нам не предъявляли, никто из нас не похож из своих учителей. Весь наш курс состоял из достаточно сильных ребят: Слава Снисаренко, Андрей Левицкий, Наташа Кохаль. Все они остались в профессии и много работают. Но все мы разные потому, что никто нас не заставлял «вот тут стоять, а здесь — бояться».

А с Якутовичем…. после института мы поступали в ассистентуру-стажировку в академических мастерских на Сошенко, это был первый такой набор. Раньше все кандидатуры нужно было утверждать в Академии художеств СССР. А мы были первыми в независимой Украине.

Якутович был немолод, его пригласили взять себе пару аспирантов. Он уже мало работал как художник, поэтому ему работать с нами было интересно. Наше обучение у него сводилось, собственно, к тому, что мы общались на разные темы, он смотрел, что и кто сделал, делал какие-то замечания. Все происходило в абсолютно неформальной обстановке — он приглашал к себе в мастерскую. У него была масса историй киношных и про художников — о Параджанове, о Мае Митуриче, которые он рассказывал нам, когда мы делали что-то вместе.

Мне всегда казалось, что мои работы ему не нравились. Он говорил: «Ну що це? Ти бачила голу жінку?» — Бачила. — Що ти намалювала?

То есть, он давал мне общие указания по поводу композиции или анатомии, но вместе с тем не вмешивался в то, что я делаю. Он давал всем свободу. Ему больше нравились ребята, которые работали с национальной темой, ему это было интересно, и тогда это было актуально.

Позже, когда моя дочь Иванка, она искусствовед, пришла к Сергею Якутовичу, сыну Георгия Вячеславовича брать интервью, он спросил: «Стратийчук? Это папина любимая ученица». Я никогда этого не чувствовала. И не знала, что меня (как ученицу) они в семье обсуждали.

Конечно, мне было очень приятно. В том, что касалось творчества у нас не было особо близкого контакта. Но безусловно, все, что делал Георгий Якутович, вызывало восторг и преклонение.

Офорты как способ высказывания — не самое легкое ремесло. Как вы его выбрали?

— Это было в общем-то предсказуемо. В курсе обучения было …. гравюры, литографию. В литографской технике есть большой минус: она привязана к мастерской, много слагаемых — станок, камни, печатник. То есть ты не можешь отвечать за результат единолично. Печатники у нас в Академии были своеборазные. Был такой печатник Юрий. Если Юре литография нравилась — он печатал ее большим тиражом, если не нравилась, то печатал абы-как.

Я не всегда могла объяснить, что я хочу получить, потому что только изучала эту технику. Ты знаешь примерно половину, а все остальное за тебя делает другой человек — то есть, по сути — это коллаборация. При этом ты не всегда находишь общий язык с человеком, который призван тебе помочь, никто не отменял человеческий фактор.

Следующее — размер камня. Литографский камень представляет собой известняк, достаточно толстый. Его нужно отшлифовать, нужно правильно подготовить… Ну и гравюра мне казалась простой по своим изобразительным качествам. А вот офорт — это очень богатая техника. Плюс ты сам ведешь весь процесс — от шлифовки и грунтовки до печати. Что-то мне не удавалось. Я не могла хорошо напечатать большой размер: не умела. Тогда я подумала, что можно подкрасить акварелью. Народ вокруг посмотрел, и тоже стал так делать. Я пробовала все, даже рельефные пасты наносила на оттиски. Ну без эксперимента не бывает никакого движения. На самом деле это не я придумала, это так было всегда. Когда офорт появился как гравюра-рисунок, как репродукционная техника, уже так делали репродукции каких-то картин. Чтобы приблизиться к оригиналу, часто колорировали небо (чуть-чуть голубенькое, чуть-чуть зелененькое). Этот прием — классический.

У нас была забота — хорошо научиться печатать. Ты в состоянии сделать из любого оттиска шедевр. Он приобретает еще дополнительную ценность: после печати ты что-то дорисовываешь, что сейчас очень распространено. Посмотрите на молодежь, которая не стесняется рисовать, писать на оттисках, презрев все правила, никто не запрещает им этого делать. Комбинируются разные виды печати в одном эстампе, и это тоже очень популярно. На самом деле все можно, все оправданно, если это работает на то, что ты хочешь сказать и помогает раскрыть твою тему.

Как появился в вашей жизни период мокулито?

— Моя подруга Оксана Миловзорова живет в Италии. Она закончила Урбинскую академию художеств и все время меня приглашала приехать и поучиться. В Урбино есть Ассоциация графических искусств, она первой начала проводить летние графические курсы. Программу объявляли заранее: такой-то профессор набирает слушателей на такой-то курс. Я смотрела программу и выбирала: это я знаю, гравюру — не хочу. Офорт. Офортом я занимаюсь, но может быть, я чего-то не знаю? Всегда полезно поучиться чему-то новому. Меня заинтересовало еще и то, что курс будет вести профессор из Белграда, с которым мы родились в один день. Мне понравились его работы. Ближе к началу курсов оказалось, что вместо этого профессора приедет другой, из Польши, и другой темой — с мокулито. Я почитала описание этой техники, подумала: это тоже хорошо, попробую.

Все было прекрасно, но для этой техники нужна специальная тушь, литографская — коричневая шарбонель. Профессор Вальдек привез одну баночку, и в Италии ее не оказалось, а на его курсе было человек 20 разного возраста. На мне эта тушь заканчилась. Так что я внимательно слушала курс, сделала две большие гравюры на дереве вместо мокулито и приехала в Киев с куском итальянской фанеры и с ценными знаниями в виде конспекта. Это был 2012 год.

Со временем нашла и нужную фанеру, и эту тушь. И проверила, как это работает. Получилось очень хорошо, я осталась довольна. Тут меня, конечно, понесло. Я сделала какое-то количество вещей в этой технике, все время находила новые возможности. На фанере и рисовать особо ничего не надо, уже все есть в этом куске, в этой фактуре. Нужно только правильно угадать, где поставить точку.

С мокулито все непредсказуемо: если в офорте я с закрытыми глазами знаю, что будет до начала, то здесь… все — живое: фанера может треснуть, расслоиться под давлением, ее может не взять тушь. Эта техника, к которой нужно относиться с большим трепетом, потому что нестабильная матрица.

Что вам необходимо для творчества? Есть ли какие-то обязательные ритуалы, которые вас настраивают работать — утренний кофе, правильная музыка)?

— Чтобы не отвлекали в мастерской. Кофе, музыка — хорошо, если есть, но можно и без этого. Важна «дія». Если ты что-то видишь, то уже не возникает никаких преград. Если я что-то нащупываю — это не так часто случается на самом деле, — иду вперед. Вот почему там есть какая-то серийность. Вот это сделал и думаешь: еще можно продлить рассказ на несколько страниц.

Когда вы понимаете, что вы уже сказали все?

— Когда мне уже нечего сказать, тогда становится скучно. Самое сложное на самом деле ( в творчестве и в жизни) — это удивляться.

А мы с возрастом меньше удивляемся: и это знаешь, и это видел. Жизненный опыт мешает. Почему дети рисуют? Потому что они таким образом познают мир. То есть их это все удивляет, вызывает у них восторг. Так и художник — он хочет что-то рассказать. А для того, чтобы что-то рассказать, нужно чем-то восхититься и удивиться.

Я хотела попросить вас высказаться о, может быть, удивившей вас работе Валерия Шкарупы.

— А вот это неожиданно (смеется). Давайте поговорим вот об этой работе (жест в сторону стены напротив дивана). Это абстрактная живопись, но я здесь вижу растение и солнце сверху.

Можно таким же образом поговорить о вашей работе? Что автор хотел сказать?

— Весной прошлого года, когда мы все сидели на карантине, я на велосипеде ездила через цветущие сады. Я нарисовала эти сады, и внедрила прекрасный прием, повтор, который придал всему новое звучание. Если посмотреть на матрицу в одной плоскости, — это кусок сада. Получилась анфилада деревьев. Она вышла не весенней, а сумеречной. Потом я стала работать с пейзажем. Не как с конкретным, с универсальным. С понятием пейзажа, его символом.

Потом у меня закончилась азотная кислота. Я посоветовалась с известным белорусским графиком Яковенко, который травит другими препаратами. Он мне рассказал, как это нужно делать, «но нужно делать пробы». А я не сделала, поэтому здесь состояние получилось не то, которое я ожидала. Я попыталась выбраться из этого — побелила деревья снизу.

Эта работа в процессе очень сильно менялась. Печатаю и смотрю: слишком много земли — надо убрать. Очень темные деревья — надо что-то с этим сделать. Она потеряла свою мистичность — стала более светлой и чистой.

Мне все время хочется чистоты высказывания, чтобы фраза была конечна и проста.