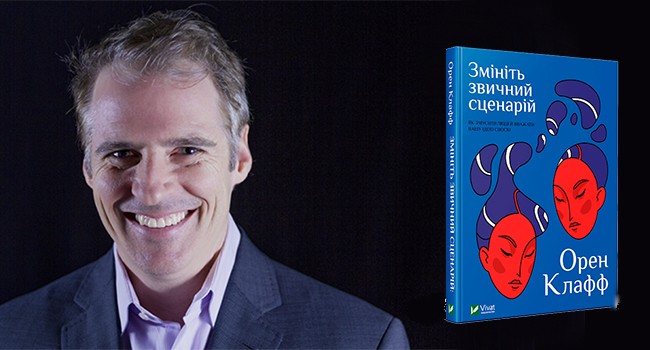

Европейский словарь философий под руководством Барбары Кассен издает много европейских стран, в Украине это делает издательство Дух і Літера, первый том Словаря вышел в 2009-м году, второй — в 2011-м, третий — 2013 год, четвертый — в 2016-м. Сейчас издательство готовит выход пятого тома. Kyiv Daily публикует статью философа Анатолия Ахутина об этом Словаре.

«Европейский словарь философий. Лексикон непереводимостей»[1], который инициировала и которым руководит Барбара Кассен, я считаю не просто словарем, а произведением, произведением философским, уникальным произведением современной, даже еще не существующей философии. Назову ее филологической философией, чтобы напомнить древнюю взаимную филию слова и мысли.

У этого произведения нет автора, есть инициатор – Барбара Кассен – и множество соавторов, но предназначен Словарь читателю для чтения, а не для справок. У этого произведения, кажется, нет общего сюжета, это своего рода Энциклопедия, жанром напоминает знаменитую Энциклопедию Дидро и Даламбера, но конструкция Словаря совсем другая: это не пространство знаний, говорящий и заранее интеравтивный гипертекст, – произведение производящее тексты. Собраны не слова, а события. Можно назвать их событиями именования мысли: схватывание мысли понятием, изречение понятия словом и рядом другие возможные повороты того же события на других языках. Но то же ли оно, это событие, варианты ли, аспекты его или же это необратимо другое событие? Или – понятие схватывает нечто, для чего изобретают неологизм (как «философия», «энергия», «этость», «вещь в себе»…), есть ли у этого изобретения общая поэтика? А если нет, что же понимает это понятие? Перевод имеет в виду сказать то же самое на другом языке, но говорит всегда другое. Однако, что же это значит, когда дело идет о переводе философских понятий – строгих, универсальных, по замыслу обще-значимых? В словаре собраны события именующей мысли, они соседствуют, отсылают друг к другу, встречаются на общих местах, сообщаются в общем деле и… не перходят, не переводятся друг в друга.

Я хочу сказать, что именно в таком неустранимом отныне со-бытии философски значимый смысл Словаря. Об этом смысле я и хочу поговорить.

1. Словарь обращает внимание читателя не к многозначности понятий-терминов, а к тому, как слова становятся понятиями, мысль находит свое слово, а то, о чем они – и мысль, и слово – впервые появляется в этом их сотрудничестве. Появляется и расходится с собой, уходит в себя, сказывается как загадка. Мы, читатели, на деле присутствуем при том, как «мысль не выражается, а совершается в слове» (Л. Выготский), как она в опытах перевода, на границах языков (а в словаре пока только их европейский минимум) возвращается в свою незавершимую работу, а мыслимое и именуемое – в свою загадочность .

Словарь, заметил я, устроен так, что становится произведением, производящим возможные философско-филологические произведения. Это произведение, по замыслу незавершаемое, растущее. По мере роста не просто умножается количеств терминов, их значения непредсказуемо разветвляются, оставаясь при этом в композиции, не сочиненной никакой авторской волей и соответственно, не имеющей единого сюжета, разве что лейтмотивы, констелляции, переклички. В конструкции словаря философское имя («сущность», «принцип», «судьба»…) остается местом разноязыкого общения по поводу понимания, соответственно, понятие – местом непереводимого столкновения именований. Этот полифонический контекст растет и сам собою становится месторождением новых смыслов.

Ничто, кажется, лучше этого Словаря не осуществляет текст-ризому Делеза-Гваттари[2]. Эта книга – Словарь, тут нет ведущего сюжета, только линии связи и ускользания, оклики, сегменты, интенсивности и размывания. Но этот Словарь – Книга, ее тема – философия. Она растет в прошлое: ничего в нем не отменяя, не «снимая», втягивает в свой состав, в общение смыслов древнейшие классические понятия философии; она распространяется в современном мире: путем переводов и включения новых статей на новых языках, сводит в общение новые смысловые миры, интеллектуальные контексты, концепты, поэтики понимания и фигуры определения терминов; текст Словаря-Книги растет и в будущее. Это сбывается там, куда вводит читателя чтение книги – в событие именования смыслов, переосмысления имен, проблесков новых смыслов в разрывах, зияниях, на границах, – словом, в мышлении, в уме читателя.

Итак Лексикон это произведение заранее всемирно-исторического общения говорящих и мыслящих существ. Мы попадаем не только в межъязыковое, но, так сказать, в меж-софийное (это «Словарь философий») пространство. Более того – это «между» входит в наш собственный ум и готовит его к такому общению.

Философия, развертываемая в мире своего или универсального языка, необходимо приобретает форму моно-лого-центрической конструкции (понять – значит обнять). Но ведь и правда, кажется, что сама идея разумного постижения пред-полагает онтологически единую архитектонику умопостижимого универсума, соответственно, единую логику универсально мыслящего человека. Строение Словаря показывает возможность – а судя по всему, неизбежность – совершенно другого – онтологически гетерогенного – устройства универсума именно в горизонте его умопостижения.

Речь идет не о разноязыкой – и всячески разно – гетерогенности человеческого мира, существующего на Земле, а о форме его понимании: о логике и архитектонике нашего понимания этой гетерогенности, о форме его разумения.

Теперь деконструировать навязчивый монологизм понимающей («обнимающей») мысли не сложно. Достаточно, например, пропустить используемые мною здесь термины («понимание», «логика», «универсум», «существо»…) сквозь расщепляющую, диференцирующую призму Словаря, чтобы увидеть неустранимую смысловую спектральность эих понятий. Причем понятий философских, основательно претендующих на одно- и обще-значимость, понятий-терминов. Вопрос отнюдь не о трудностях перевода, а о том, что выдают эти трудности: внутреннюю гетерологичность самих понятий. Непереводимость фундаментальных философских понятий подсказывает, что логика их формирования складывается как своеобразная диаферо-логика, логика необходимого расхождения с самим собой.

Но философски значимая подсказка Словаря серьезней. Словарь не просто деконструирует терминальную однозначность понятий, выдает их расхождение с собой. Статьи Словаря устроены так, что сказывается другая необходимость, не позволяющая им разойтись с собой в неопределенную всевозможность. Разноязыкие слова говорят свое на общем месте понятия-термина, развертывается событие необходимого общения возможных смыслов, разговора с самим собой, – то есть мышления (по определению Платона).

Однако, требование единства и общности понимания остается. Более того, оно усугубляется и болезненно обостряется «горячей» проблемой взаимо-понимания или неустранимого взаимо-не-понимания, понимающего общения или окончательного раз-общения. Ведь речь далеко не только о привычной многозначности слов и трудностях перевода. «Непереводимость», когда речь идет о философских понятиях, сталкивает нас с гораздо большей трудностью, – трудностью взаимо(не)понимания в фундаментальных, смыслообразующих началах бытия человека человеком в нашем общем мире.

2. Теперь немного подробнее. Словарь имеет подзаголовок: лексикон непереводимостей . Философский смысл словаря коренится именно здесь – в непереводимости.

Языков много и непереводимость входит в их средоточие.

Но никто не переводит «язык», переводят слова, высказывания, фрагменты, авторские произведения. И все же – в любом сказывании всегда уже соавторствует сам язык, вот это соавторство языка непереводимо. Это отнюдь не техническая трудность, потому что другой язык – другой соавтор. Чем ощутимее в сказанном соавторство языка, как, например, в поэзии, тем явственнее присутствие не просто другой системы, но другого соавтора. При этом на каждом языке, каждым языком можно сказать и как-то в нем – в любом высказывании – уже сказано – все.

О чем-то в этом смысле говорит известное изречение Хайдеггера – «язык это дом бытия». Вдумываясь в это вещание, не забудем, однако, что таких домов множество. Загадочная фраза Хайдеггера таит в себе гумбольдтовское sprachliche Weltansich («мировоззрение языка») или – в менее «тевтонском» глубокомыслии – «гипотезу языковой относительности» Сепира-Уорфа. Язык замыкает целостное и полноценное бытие людей в свой, по-разному устроенный дом, и речи разных «домовых» смешиваются с речами говорящих. Непереводимость тогда значит – говорящие люди живут в разных домах-мирах, и переход из мира в мир требует особых «обрядов перехода».

Но ведь это парадокс! Язык – средство общения превращается в средство разобщения. Стены этих миров-домов говорящие, сказывающие, обращенные к неведомому – любому – адресату и вместе с тем удерживающие сказанное в себе.

Нет, ответим мы землепашцам, мы не остаемся в наших «провинциях». Мы не растения, укорененные в своей почве, мы не домашние животные. Мы не ютимся in der Hütten, не разбросаны по хуторам, деревням и поселкам, мы живем в многодомном всемирном городе. У нашего города есть агора, форум, площадь, майдан, где, как положено, находится храм, ратуша, музеи, филармонии, библиотеки – уже готовые формы всемирной цивилизации, воплощающие возможность политического, культурного, духовного общения. Не в обобщающей всемирной усредненности какого-нибудь универсального эсперанто находится язык нашей общности, но все же в общности, а не в местечковом разобщении, расхожднии по аутичным одиночкам непереводимых языков и замкнутых ментальностей.

В западной Европе столетиями над мирами национальных языков царил язык общения христианского мира – латынь. Теперь по всему глобализируемому миру таким языком становится английский. Барбара Кассен называет этот global English – глобиш. Но глобиш ни в коем случае не следует путать с английским. Разные языки не могут превратиться в диалекты и вариации одного, каждый из них обладает могуществом собственного миротворения. Наоборот, глобиш – служебный диалект международных конференций и туристических круизов, равно как и гугл-переводчик – служебный инструмент интернет-общения[3].

Язык, впрочем, становится диалектом (идиолектом) и в том случае, когда замыкается в себе, говорящий не говорит, а погружается в поэзию внутренних форм, вслушивается в то, как die Sprache spricht и вещи вещают. Такой идиолект немцкого языка создал М. Хайдеггер, и я позволю себе по аналогии с «глобиш» назвать его Schwäbisch. Между этими полюсами – вырожденной усредненностью «глобиша» и солипсистским аутизмом «швебиша» – разноязыкий мир человеческого общения.

Само это неукротимое, необобщаемое разноречие человеческого сообщества что-то подсказывает нам об устройстве и способе человеческого бытия. Если речь идет о нашей общеевропейской общности, будет справедлива фраза У. Эко: «Язык Европы – это перевод»[4]. Перевод переводит не только с языка на язык, а из культуры в культуру, из эпохи в эпоху, из деревни в город, с улицы в замок или в каморку: из одного бесконечного контекста в другой, не менее бесконечный. Такое бытие в переводе, на переходе из дома в дом, в общении на площади между домами-яхыками, между нациями, конфессиями, культурами, эпохами… свойственно европейской культуре[5]. Так – европейски – понятое бытие человека есть, говоря на языке философии Шеллинга, более высокое потенцирование бытия существа, одаренного разумной речью, чем бытие обитателя своего дома. Понятно, что следующим и, видимо, предельно потенцированным бытием будет обладать бытие человека глобального мира как мира неустранимо и непереводимо разноязычного общения. Речь идет об общности общения, а не обобщающего усреднения.

Именно здесь, на пороге «планетарного» бытия человека Словарь указывает на принципиальную трудность.

3. Мы уже не раз подчеркивали: Словарь этот – философский. Сюжеты, темы, концепты философской мысли вносят в проблему непереводимости новую трудность. Именно открытие, уяснение этой трудности и делает Словарь философским произведением.

В философии мысль сразу имеет в виду горизонт предельной всеобщности, здесь думают и говорят о самом бытии, самой истине, об общем мире, общем благе, или вообще о сущем, о нечто вообще.., о «чистом» разуме, понятии, знании… как таковых, – словом, о том, что по сути своего мыслимого значения свободно от помех языка, его неуместных подсказок и двусмыслиц. Правда, философия в отличие от наук не располагает ни формальным языком математики, ни объектами, наблюдаемыми и воспроизводимыми в опыте, тем не менее это мысль, стремящаяся выйти из особого – языкового – дома бытия к «самому» бытию. Собственно, не столько о бытии, сколько об этой «самости» конститутивный вопрос философии (см. «Алкивиад» Платона). Иронические кавычки отмечают всестороннюю сомнительность этого «само», а следовательно, и всего предприятия. Выйти из языка (всегда особого) не значит ли вообще утратить язык, речь, онеметь? Далее, выйти мыслью к бытию не значит ли выйти мыслью также и из самой мысли (мыслящей, пока ищет, блуждает, решает… пока не отождествляется с бытием, мысля и высказывая истину)? На каком же языке сказывает философия свои онтологические истины? Как мысль о вещи может превратиться в мысль (и язык) самой вещи, в ее собственное вещание?

Мы снова, но теперь уже говоря о языке философии, оказываемся между двумя крайностями (о которых говорит Платон в «Кратиле»): искусственный язык условно универсальных систем, словарь терминов, тезарус некой обобщенной метафизики, с одной стороны, а с другой, – если не перво-бытный язык вещающих вещей, – то некий изначально (природно) философский язык, как греческий или немецкий, по мнению, Гегеля и Хайдеггера. Переводимый в силу внеязыковой общезначимости термин и никуда не переводимое «самовитое» слово, как говорил В.Хлебников.

Но Словарь философий – это и есть лексикон терминов. Речь тут именно о непереводимости терминов, означающих понятия, понимающие «сами» вещи. Как же это возможно?

Присмотримся.

Чтобы строить мета-физику, философская мысль должна выбраться также и из естества («физики») языка, называемого естественным, должна создать свой мета-язык. Она сказывается не только на языке и в языке, но в противоборстве мысли с языком, всегда двусмысленном и многозначном. Из хаоса наречий, диалектов, говоров, контекстов, смыслов, из толпы того, как и чем слывет нечто в словах людей – из прагматики «мнений», – опираясь на внутренний строй языка, мысль строит космос своей собственной речи. Замысел своего рода моно-логичного космо-логоса движет философской мыслью с самого начала. Любой элементарный философский концепт (представленный в словарной статье, например, тот же «логос») не случайно выдуманное понятие, а зачатие (начаток, початок, «семенной логос», как говорили стоики) мира, разом понятого (конципированного) и лишь затем артикулируемого (рождаемого) в системе понятий. Значение имени философского концепта определяется уже не стихийной полисемией слова, а логическим контекстом авторской системы.

Тут нас поджидает другая трудность. Если термины-понятия это слова, значение которых определяется концептуальной системой, а системы различаются, то помимо неперводимости появляется непереосмысляемость. Даже одно и то же греческое слово «логос» неперводимо из мира Гераклита в мир Аристотеля, а оба они в мир Евангелия от Иоанна. Еще в ином мире существует ratio, считающееся переводом «логоса». Есть «идея» Платона, и она отличается от «идеи» Декарта, Канта или Гегеля не менее, чем различаются миры их системы.

Поэтому всякий философский словарь, где термины болтаются без систем, антифилософичен, это описание останков, осколков и черепков разных философских организмов в их братской могиле.

Между тем, Словарь Б. Кассен назван граздо точнее, сколь бы загадочно это название ни звучало: Европейский словарь философий. Непереводимость с языка на язык (добавим: из эпохи в эпоху, из культуры в культуру) усиливается тем, что дело идет сверх того о переводе из одной философской системы в другую. Нельзя перейти из мира в мир, но нельзя и не переводить, если мы остаемся в философском замысле.

Но что значит система? Были ли системы у Гераклита, Паскаля, Ницше или Кьеркегора? Философия системна всегда, – не всегда в исполнении, но всегда в замысле: это с самого начала замысел осмысления мира.

В философиях перед нами не просто случайные понятия о том-сем, а замыслы мира, претендующие на изначальность и всеобщность. Философ не обязательно мыслит в заданном себе замысле, но он мыслит здесь, в замыслах, замыслами. В философских замыслах замысливается и артикулируется ум (ответ на вопрос, что значит разуметь), имеющий в виду артикулировать мир (ответ на вопрос, что значит быть).

Ум и мир – вообще. Философия может как угодно играть словами, диалектами, жаргонами, жанрами, дисциплинарными языками, неологизмами, но цель ее – λόγον διδόναι (как говорил Сократ)– дать отчет, объяснить, обосновать… а может быть, просто дать слово, передать его от нас тому, о чем идет речь и что само слова лишено.

Вот и пример непереводимости, непереходимости. Что, собственно, значит это выражение, как его перевести с греческого? Знание, говорит Сократ (Платон) в «Теэтете» (нет, запнемся мы опять, не «знание», а эпистема, а если «знание», то в каком смысле? не переходим ли мы с нашими переводами – scientia, наука – в другой мир?) есть «правильное мнение (δόξα – разве «мнение»? Мы же знаем, например, слово «ортодоксия»-«православие»…) с логосом. Снова этот «логос». «Логос» – подскажет обычный словарь – это «речь», «расчет», «рассуждние», может быть, целый трактат или поэма, как «Слово о законе и благодати». Как бы там ни было, без него – рассуждения – ничто «знаемое», утверждает Платон, нельзя считать знанием. То есть чем? – Дело тут не в загадках, а в том, что – вот и здесь, сейчас – происходит: вопросы о переводах как бы продолжают сократовские допросы о значениях-мнениях и, кажется, должны привести к однозначному знанию, для которого разными будут только имена на разных языках, но не суть дела, не сами вещи. Что же это?

Ведя сократический разговор (творя логосы – τοῦς λόγους ποιεῖσθαι – говорит Сократ в «Апологии» (38а)), мы включаемся в работу с многозначными словами и ситуациями в поисках определенного ответа на вопрос «что такое?». Мы ищем единственне значение, как бы прямо значащее означаемое, мы стремимся к определенности однозначного термина. И вот, говорят Платон и Аристотель, путь из хаоса естественной многозначности к космосу однозначно знающих понятий прокладывает логос – речь рассуждающая и отвечающая за себя, мысль, дающая себе отчет в том, что говорит. Не просто что-то знающая, но и знающая, каким логосом получено и держится это знание. Что же странного в том, что ответственная философия складывается в логоцентричную – даже моно-лого-центричную метафизику? Философ не свои мнения о мире рассказывает, он продумывает условия разумения мира, насколько мир вообще может быть вразумительным. Предполагается, что искомая артикуляция мыслимого универсума не совпадает с артикулированностью (истолкованностью) мира, всегда уже произошедшую в языке. Нашей целенаправленной мысли предстоит борьба с языком и борьба эта ведется там и тем, для чего мы оставим греческое слово логос.

4. Теперь еще внимательней. Едва ли не каждое обсуждение тематического понятия Аристотель начинает с тщательного разбора его узуса, многообразия общеупотребимых значений ее имени (см., например, кн. V «Метафизики») и полисемии слова как πολλαχῶς λεγόμενον (говоримого во множестве разных значений). Но, спросим себя, если речь идет о переводе с языка на язык, насколько же увеличивается это πολλαχῶς λεγόμενον, – возможные значения и понимания? – Не трудно ответить: на всю историю мысли. Не разобравшись в этой истории, какая может быть ответственно философская мысль? Обсуждаемый Словарь первый шак на этом трудном пути.

Предполагается, что путь различения значений имеет конец, предел – terminus, по-гречески ὅρος, ὁρισμός – определение (Met. VII, 10, 1034b20)[6]. Определение – это такое значение имени, которое не просто используют в разных обстоятельствах, оно имеет прямое отношение к именуемому в его собственном (?) существе. Платоновский Сократ спрашивает: «что такое есть А само по себе?». Вместе с собеседниками он ищет окончательное, предельное определение, которое заранее имеет в виду его расспрашивающая мысль. Платон называет «имеющееся в виду» искомое – идеей. Нам легко заметить, что его «идея» – нечто прямо противоположное нашей, «наша» скорее уж соответствует платоновскому «мнению» …

Но как же вдруг это вышло? Что такое «нашей»? А если это так, то что же выйдет, если мы будем переводить Платона, используя греческое слово «идея», не уточнив, в каком смысле? Может быть Сократ (в тексте Платона) не согласился бы с «нашим» смыслом, а мы, не спросив его, перевели его мысль в «нашу», в которой и следа не осталось от «вида», звучащего в греческом слове.

Платоновский Сократ хочет определить «знание», «справедливость», «красоту», «мужество»… так, чтобы значение этих понятий не зависело от прагматики употребления. Идеи, добавим мы, по замыслу не должны зависеть от того, как именуются они на разных языках, стоит только поставить на место имени определение, и перевод должен стать возможным. Если имя (ὄνομα) содержит в себе и венчает собою рассуждение – λόγος, то есть разбор значений и собирание их на пути, ведущем к определению (ὁρισμός) или понятию, – термин может быть переведен на другой язык, стоит только здесь проделать соответствующую работу логоса.

Тут нас ожидает один подвох, который я называю омонимией перевода[7].

Мы заметили: между словом и термином (определением, понятием) находится логос: некая работа мысли, включенная в термин-понятие.

Перевод термина, игнорирующий этот логос, эту работу мысли может быть верен как перевод слова, но катастрофически ошибочен как перевод философского термина. Это становится особенно очевидным, когда язык заимствовал из другого само слово.

5. Технический язык русскоязычной философии содержит множество греческих и латинских слов – философия, идея, энергия, хаос, космос… субстанция, акциденция, трансценденция. Казалось бы, они не нуждаются в переводе, но тут-то нас и поджидает ошибка и немаловажная.

В «Категориях» Аристотель следующим образом определяет омонимию: «Ὁμώνυμα λέγεται ὧν ὄνομα μόνον κοινόν, ὁ δὲ κατὰ τοὔνομα λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος» — «Омонимами <одноименными> называются такие <вещи>, только имя которых общее, а соответствующий этому имени логос тес усиас разный» (Cat. 1, 1a). Вот это выражение «λόγος τῆς οὐσίας» (если вдуматься, а не переводить его просто как «значение») указывает то место и событие, где все философски значимое происходит. Если при переводе игнорируется то, что Аристотель тут называет λόγος τῆς οὐσίας (оставим пока без перевода), возникает переводческий омоним: имя-слово переведено, имя-понятие хуже чем утрачено, невразумительно переосмыслено.

Еще раз: между именем-термином (ὄνομα) и означаемым-определяемым «существом» (οὐσία) находится обширное поле рече-мысли (λόγος): сложная работа логической мысли и самостоятельная жизнь всегда уже по-своему мыслящей речи. Внимание философской мысли замечает и выносит на свет тайную жизнь этой работы, чтобы дать себе в ней отчет и говорит ответственно без тайного соавтороства языка.

Первое, что следует заметить: искомое, определяемое существо не предшествует означающему его имени, а появляется вместе с ним как продукт логоса.

Аристотель нам пояснил: слово «логос» здесь определение. Но речь идет не о номинальном определении и не о словесной формулировке уже как-то полученного понятия, а о логике образования понятий вместе с логикой понимания определяемого. Основная трудность при переводе философских понятий в том, что «существа» («усиай»), соответствующие этим понятиям («логосам») (бытие, сущее, природа, идея, разум, мир, душа…) не имеют места нигде, кроме логически определенного топоса, образуемого вместе с ними. Они не существуют ни как вещи, на которые можно указать пальцем (они умо-зримы), ни как, например, математические объекты, определение которых включает в себя их построение. Эти истинные «вещи», отличные от мысли о вещи (в том числе и сама их «истинность»), существуют тем не менее только как мыслимые, только как фигуры «логоса», направляющие умо-зрение.

Есть, например, мыслящий себя ум Аристотеля и есть мыслящий себя дух Гегеля. Соответствующий текст «Метафизики» (XII, 7) можно перевести с греческого на немецкий, но «логос», которым определен «ум» у Аристотеля, не логос гегелевской «Логики», эти «умы» онтологически различны: различны их οὐσίαι-существа, потому что различны определяющие их λόγοι-логики. Перевод требует здесь не только филологической, но и строгой философской работы по преобразованию одного ума в другой. А der Geist или die Vernunft, переводящие здесь ὁ νοῦς были бы омонимами перевода.

Философские понятия именуют вещи, существующие только в мысли и речи, и парадокс в том, что они существуют в мысли, мыслятся, как οὐσίαι – вне-мысленные существа, а высказываются не на формальном языке универсалий, а в стихии своих естественных языков. Они суть продукты работы логоса, но вне-логичны: с одной стороны, тут в сказываемую мысль вмешивается собственная жизнь языка, с другой – бытие по ту сторону языка и мысли. Логику этого двояко озадаченного логоса мы назовем – в отличие от формальной логики – онтологикой.

Философские системы, тем более эпохи истории философии различаются этим «логосом»: не просто ответами на вопрос «что есть нечто?», но логиками построения возможных ответа с самого начала, различными онтологиками. В особом событии философской мысли нет и не может быть ничего заранее «означаемого», а это значит – ничего общего с другими системами-событиями. …Кроме самого начинания: говорить, изобретая язык, мыслить, придумывая мысль, быть, начиная быть впервые.

Но не значит ли это, что философская мысль остается замкнутой запечатанной в онтологике своего ума, где с одной стороны свой язык, с другой, – истина своего бытия, мыслимого в априорной логике своего чистого разума? Если так, то выхода – перехода, перевода – из этого онтологически продуманного, категориально артикулированного, на своем языке сказанного мира в другой нет, и всякий перевод философского понятия, игнорирующий эту принципиальную – онтологическую – непереводимость, есть хуже, чем ошибка: недо-разумение.

Поэтому выражение λόγος τῆς οὐσίας равно требует и филологического и философского внимания.

6. Именно потому, что мы не можем ни указать, ни построить такие «вещи», как «единое», «начало», «природа», «причина», «ум», «сознание»…, остается единственная стихия поисков и определения понятий, стихия мысли (логика) и языка (семантика). Поэтому Аристотель всякий раз движется от имен к определениям разбираясь в прагматике и полисемии языка.

Например, та же οὐσία. Обиходное значение этого слова ─ «имущество (недвижимость), состояние» [8]. Аристотель в своем философском словаре (V кн. Метафизики) определяет: либо последнее подлежащее, которое уже ни о чем не сказывается, либо форма и вид каждого (ἑκάστου ἡ μορφὴ καὶ τὸ εἶδος), вид, некоторым образом содержащий все. Так о первостихии ионийцев он говорит, что она «τῆς μὲν οὐσίας ὑπομενούσης τοῖς δὲ πάθεσι μεταβαλλούσης» (Met., I, 983b) «…в отношениии основного существа пребывает, а по свойствам своим меняется». (W. Ross обходится латинскими: the substance modifications; H. Tredennick: essence affections). Но оппозиция «сущность-свойства» переносит нас в школьную метафизику, а «сущность-явление» переносит в философию XVII века, где сущность (essence) отличается от существования (existentia): сущность это идеализация, а явления множество возможных реальных вещей, в которых проявляется сущность. Здесь же, у Аристотеля речь идет о характере существования некоего «основного существа» (очень удачный перевод Кубицкого) и его преходящих состояниях-претерпеваниях. С ним может многое случиться, оно может многое претерпеть, но оно не «носитель свойств» и не некая сущность, лежащая за множеством явлений и определяющая возможность их существования. «Усия» это не идеальная сущность, а, напротив, некое самостоятельно ведущееся «хозяйство» – дома, города или мира – живое «существо», единственное или единичное, мыслимое в полноте своего бытия.

7. Особенно наглядно омонимия, о которой я говорю, проявляется там, где русский язык усвоил греческие слова, неприметно изменив их концептуальное значение, тот самый «логос тес усиас» ─ продуктивную логику понимания самого существа, – изменив так, что между означаемым оригинала и означаемым его иноязычного подобия буквально нет ничего общего.

Приведу и разберу несколько детальнее один только пример.

Слово космос. В “Мнениях философов” говорится (Aёt.2,1.1 = DK. 14, 21.):

Πυθαγόρας πρῶτος ὠνόμασε τὴν τῶν ὅλων περιοχὴν κόσμον ἐκ τῆς ἐν αὐτῶι τάξεως. —

А. В. Лебедев во «Фрагментах»[9] переводит:

Пифагор первый назвал Вселенную “космосом” по порядку, который ему присущ.

Слово, кажется, просто оставлено без перевода. В действительности, оно уже переведено, то есть перенесено в знакомый всем нам контекст употребления, а именно, в контекст космологии, учения о мироздании, чуть ли не астрофизики. Тогда будет уместно говорить о «возникновении понятия “космос”», о «развитии идеи “космоса”». То есть подразумевается о возникновении того самого понятия и развитии той самой идеи, которая в развитом виде представлена в современной теории Вселенной. Хотя, если ἡ τῶν ὅλων περιοχὴ это и есть Вселенная (с большой буквы), то причем здесь греческое слово «космос», что еще за идея им выражена, в чем тут первенство Пифагора, причем тут «порядок», из-за которого Вселенная названа космосом, ─ все это остается неясным. Вот это и есть «омонимия», потому что «логос тес усиас», реальное определение космоса в смысле новоевропейской науки не имеет, можно сказать, ничего общего с тем, что греки называли космосом. Бесконечное, однородное, изотропное пространство, в котором движутся точечные центры сил, не говоря уж о «расширяющейся вселенной», не только не может быть «космосом», но напротив, хороший пример полной акосмии, как могли бы сказать греки. В современной космологии Вселенная понимается как конечный или бесконечный пространственно-временной континуум, в котором существуют вся материя и энергия [10]. Даже если там имеются порядок (законы), там по определению сути дела (по «логосу тес усиас») не может быть никакой περιοχὴ, ничего обозримо (пусть умозримо) “всецелого”, “всеобъемлющего”, а ведь именно его-то будто бы Пифагор и назвал «космосом» [11].

Пифагор первый наименовал все в целом космосом из-за порядка в нем.

Это «все в целом» не «Вселенная», а то, что все делает целым, сферой, небосводом. У Диогена Лаэртского прямо так и сказано: ἀλλὰ μὴν καὶ τὸν οὐρανὸν πρῶτον ὀνομάσαι κόσμον ─ но и первым назвал небо космосом (DL. VIII, 48 = 28 A 44). Впервые возникает здесь вовсе не наша идея «космоса»-Вселенной, а термин греческой космологии, и возникает он в живой стихии греческого языка и в определенной логике понимания (что значит понять?).

Смысл же греческого слова космос гораздо ближе передает слово косметика (κοσμητικὴ τέχνη — искусство украшать), чем, например, слово мироздание.

Легким покровом главу осенила державная Гера,

Пышным, новым, который, как солнце, сиял белизною.

К светлым ногам привязала красы велелепной плесницы.

Так для очей восхитительным тело, украсив убранством… (Il. XIV, 187)

Гнедич естественно передал словом убранство греческое κόσμον.

Следовательно, во фрагменте у Аэтия сказано, что Пифагор-де первый назвал облачение всего в целом небо украшением по причине порядка в нем.

Космос убранство-нарядность-порядок это (1) красивый вид устроенного целого; (2) вид, в котором каждое в целом узнаваемо, поскольку находится на своем месте и является в свое время, вид, стало быть, не только красивый, но образующий необходимый «синтаксис» понимания каждого сущего, иначе говоря вид умный или даже вид самого ума как существующего.

Так подсказывает язык, его внутренняя семантика, коренящаяся в мифе, развернутая в эпосе и рассеянная в прагматике обыденной речи. Язык подсказывает и наводит на мысль. В поэтике его внутренних форм, в метафорике, метонимиях, полисемии язык всегда уже мыслит сам. Здесь же, в живом мышлении языка начинается мысль, которая хочет «дать себе логос – отчет», разобраться в хаосе языка и собраться в космос ума. Философский логос стремится перестроить частный дом своего мира и своего языка во всеобщий – общезначимый – космос.

Таков пифагорейски-платоновский космос, и мы теперь с пониманием прочтем в «Филебе»: «…сказать, что ум устрояет вседостойно зрелища мирового порядка — Солнца, луны, звезд и всего круговращения небесного свода (τὸ δὲ νοῦν πάντα διακοσμεῖν αὐτὰ φάναι καὶ τῆς ὄψεως τοῦ κόσμου καὶ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ ἀστέρων καὶ πάσης τῆς περιφορᾶς ἄξιον)….» (28c-e). Ум этого космоса не познаватель-экспериментатор, теоретически экстраполирующий свои местные наблюдения в бесконечность, а ум-косметор, устроитель, начинающий с образа целого. Ум-косметор о-пределяет, объемлет все как одно . Мыслить этим умом значит приводить в порядок, имея в виду единицу целого. Разбираться и собирать в членораздельное целое это также смысл собственно греческого «логоса»[12]. Им определяется логика образования понятий-определений. В горизонте онтологического космоса, предусмотренного умом-косметором заранее умозрится то, что может быть понимаемым (понять – значит установить, как, где, когда каждому сущему лучше быть в порядке всеобщего космоса). Здесь, в умозримом космосе находятся те существа, которые с помощью логоса-определения именуются понятиями-терминами.

8. С. Боэций в VI веке переводит определение омонима в «Категориях» буквально: «Aequovoca dicuntur quorum nomen solum commune est, secundum nomen vero substantiae ratio diversa». Λόγος переведен ratio, а οὐσία – substantia. Перед нами теперь два вопроса: (1) как различаются семантические поля переводящих и переводимых слов и (2) различаются и если да, то как логическое устройство этих терминов.

Словарь нам говорит, что ratio разделяет с логосом значение расчет, отношение и в этом смысле может означать рассуждение, прикидывание, но не содержит значения слово. Vera ratio – истинное учение, говорит Лукреций, – в новом виде раскроет природу вещей. Вполне по-гречески ratio-рассуждение рассчитывает здесь передать ratio самой природы. С течением времени, однако, в христианском богословии семантический аспект логоса-слова становится настолько значимым, что закрепляется другим словом – verbum. Греческий «логос» расщепляется на два латинских слова – ratio и verbum. Словом Verbum переводит св. Иероним Логос из Евангелия от Иоанна. Именно это Verbum, Слово-бог сосредоточивает в себе не только миро-творческую силу логоса и новую онтологику творения, но и само сказывание откровения. Субстанции творимые Словом ума-креатора (а Словарь нам рассказывает, что для ума Отца, пока он лишь замышляет творение, не рождает творящее Слово, сохраняется слово ratio) онтологически иные, чем аристотелевские «усии», определяемые в своем существе логосом ума-косметора. Сверх того Логос-Verbum – Христос – не только творит, но прямо в обычной речи обращен к человеку.

Иначе говоря, в «Логосе» Евангелия от Иоанна неперводимо сообщены друг другу не только семантика иудейского «давар», греческого «логос» и латинского «verbum», но и всеобщие, как бы сверхъязыковые онтологики или умы. Собственно, только здесь, на этой непереходимой границе между логосами-мирами и встает вопрос, требующий предельного внимания философии.

(Между прочим, это значит также, что переводы на латынь аристотелевских понятий либо должны соответствующим образом переосмысливать логику определения (λόγος τῆς οὐσίας), либо они остануться логически сомнительными понятиями лексически верного перевода имен. Аристотель св. Фомы это Аристотель иного логоса, иной онтологики – томистский Аристотель).

Если принять во внимание строение логоса, образующего как значение определяемого термина, так и суть определяемого им сущего, будет не так легко описывать греческую космологию как первые мифопоэтические догадки относительно той самой Вселенной, которую мы теперь не умо-зрим, а надежно исследуем с помощью своих радиотелескопов. Речь идет о разных «существах», мыслимых разными логиками понимания, и понимаемых в разных смыслах. Следовательно, первод философского понятия, игнорирующий логику его образования, это перевод, лишенный смысла и порождающий омоним, сбивающий с толку.

Зато мы теперь можем спросить: а каков логос (какова онтологика) ума, пред-усматривающего в качестве всеобщего (истинного, объективного) мира как раз наоборот – неопределенно-бесконечную Вселенную? Этот ум не столько косметор-устроитель, сколько космонавт, астронавт. Периферия его Вселенной везде, а центр – нигде. Он сам должен создавать себе ориентиры, понимая их условность. Понять для него вовсе не значит определить, а… что? Каков его логос, какова логика разумения, заранее открывающая мир как бесконечный предмет бесконечного познания? Да, и на каком языке говорит этот странник между универсумами? В борьбе с многозначностью, но и по подсказкам какого языка выстраивает он свой логос? Вот тут вопрос перевода встает в неожиданном повороте и с неожиданной остротой.

На заре Нового времени (modernity) язык рождающейся науки складывается на национальных языках[13]. Республика ученых владеет латынью, но разговаривает (переписывается) на всех языках. Язык мысли (логос) отныне так же не «дом бытия», как Земля – не центр мира. Мысль ищет универсальный язык, находит его в математике, но язык математики годится только для естествознания…

Впрочем этот узел мы здесь развязывать не будем.

________________________________

[1] Vocabulaire Européen des Philosophies. Dictionnaire des Intaduisibles. Sous la direction de Barbara Cassin. Edition du Seuil/Dictionnairees Le Robert. Paris. 2004. (Перевод на украинский и русский языки: Европейский словарь философий. Лексикон непереводимостей. Под руководством Барбарі Кассен. К.: Дух і Літера. Тт. 1-5 (на украинском ), тт. 1-3 (на русском).

[2] Deleuze G. et Guattari F. Capitalisme et Schizophrénie 2: Mille Plateaux. Introduction. Rhizoma. París. Minuit, 1980 (Делез Ж. и Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения 2: Введение. Ризома. Пер. Я.Свирского. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010). Мне вообще кажется, Словарь, инициированный Барбарой Кассен, подводит итог многолетней работе французского постструктурализма (так называемой French Theory) и венчает ее адекватным, наглядным произведением.

[3] Кассен Б. Більше однієї мови. Київ. Духі Літера. 2012, с.44-49.

[4] «Европа, – говорит У. Эко, – должна стать землей переводчиков — людей, которые умеют глубоко вникать в исходный текст и обладают большой любовью к своему родному языку, в котором они пытаются искать синонимы. Такова идея Европы». (Из интервью У.Эко, выбранные места из которого опубликованы на сайте).

[5] Ахутин А.В. Европа – форум мира. Київ. Духі Літера.2015.

[6] «Ὁρισμὸς … λόγος τοῦ τί ἐστι — определение есть “логос” [формулировка, понятие] того, что есть нечто [ответ на вопрос: что такое?]». (Arist. An.post. 2, 10 93b29). Отыскание первоопределений и есть основная проблема Сократа, Платона и Аристотеля.

[7] Слово «омонимия» здесь условно. Я использую его только в определении Аристотеля, приводящемся чуть ниже.

[8] that which is one’s own, one’s substance, property (LS)

[9] Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. М. «Наука». 1989, с. 147.

[10] Для наглядности процитирую: «В целом можно считать твердо установленной общую картину эволюции, объединяемую названием «теория горячей Вселенной». Эта картина включает в себя изотропное (т. е. одинаковое во всех направлениях), однородное (одинаковое во всех точках пространства) расширение Вселенной. Вселенная заполнена материей, в котоой численно преобладают фотоны…» и т.д. См. Зельдович Я. Б., Новиков И. Д. Строение и эволюция Вселенной. М. 1975, с. 17.

[11] Слово περιοχὴ (a containing, enclosing, compass, circumference (LS) в выражении ἡ τῶν ὅλων περιοχὴ означает объемлющая граница (целого), синонимично σφαίρα – небесный свод. В письме к Пифоклу Эпикура (88,5-7) читаем: «Космос – некая небесная оболочка, объемлющая звезды и землю и все небесные явления, отрезанная от бесконечного и оканчивающаяся пределом». Вот эта «поднебесная», как бы вырезанная из бесконечного сфера и названа Пифагором «космосом» по причине прекрасного порядка в ней.

[12] Среди первых значений глагола λέγω (от которого λόγος) – собирать (хворост, камни), отбирать, разбирать. В немецком тот же этимон в слове lesen – читать. Толкующая, мыслящая речь этого слова, разобрана в эссе М. Хайдеггера.

[13] Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. Тт. 1-2. М. — Л.: Государственное технико-теоретическое издательство, 1933-4.

Издательство «Дух и Литера» через Спильнокошт собирает 150 000 грн. для издания пятого тома. Присоединиться и помочь можно тут.

Предыдущие четыре тома ЕСФ: