Елена Макарова написала свои первые повести в конце 1970-х, после эмиграции стала куратором выставки художественных работ узников Терезина, потом — арт-терапевтом, автором выдающегося биографического романа о Фридл Дикер-Брандейс.

В Киев Елена Макарова приехала с презентацией новой книги «Тайм-код» и с семинарами. Кстати, к онлайн-семинарам всегда можно присоединиться, вот тут.

Как вы сами для себя себя определяете, кто вы — прозаик, историк искусств, скульптор…?

— Я себя не определяю. Я — исследователь этого места, которое называется жизнь. Я могу исследовать ее теми средствами, которые мне подвластны. Скажем, математика мне неподвластна; искусством, литературой, лечением искусством, документальным кино, выставками, которые я придумываю, я могу это делать. Может быть, еще чем-нибудь смогу. Мне интересно проходить через разное, какую-то определенную вещь выразить в разных материалах, по-новому (по-другому) почувствовать. Я оказалась достаточно продуктивной, но, может быть, и это еще не предел.

Мне показалось, что ваши занятия и семинары — это еще и возможность, и ожидание чуда.

— Даже и не ожидание, они это чудо и есть. Когда я прихожу на занятие, я прозрачна и открыта всему, что может случиться. У меня нет никакого плана, кроме моего опыта и ощущений. Я очень много получаю от своих занятий. И никогда не устаю, сколько бы людей не было. Нет, конечно, ну я могу устать физически, я все-таки уже не девочка. Но внутренне — наоборот, я наполняюсь идеями, возможностями, которые мне демонстрируют люди. Почему это происходит, не знаю.

Какая у вас задача, вот скажем — первое занятие, и?

— Всегда есть какая-то тема, которая меня занимает. Например, когда я летела в Киев, мне хотелось поработать над такой вещью: «Все вместе, каждый сам по себе» — исследовать, как мы существуем в социуме. Для этого есть все: есть группа, в которой все незнакомы. Есть группа, в которой кто-то со мной занимается уже много лет, а кто-то пришел впервые. И вот, мы собираемся. У каждого огромная внутрення жизнь. Кто-то, возможно, уже ходил на другие семинары, их сейчас много, это модно, все куда-то ходят. Все чего-то ждут от жизни, жизнь раздробилась на секторы, непереваренные впечатления. Каждый человек — отдельный мир. И все эти миры приходят, чего-только у них в голове и на душе нет… А тут я, и я развиваю свою мысль: «Один и все. И потом — дуэт — диалог, спор. И потом — трио, гармония. А потом — квартет, где каждый играет свою партию. И я думаю, думаю, и придумываю задание для этих вещей — от дуэтов до квинтетов — я взяла письма Ван Гога, такие куски из его писем, в которых есть вещь, так описанная, что ее можно поделить надвое, на три, четыре и так далее части — я эту мысль провожу не дидактически, а через искусство. И в одной группе двое участников сообща делают работу, а в другой — шесть человек. И эти перемещения и создание обществ дают людям освобождение. Во-первых людям некогда думать, хорошо они сделали свою работу или плохо, правильно или нет (правильно ли ты услышал звук, который изобразил?). Критерии оценки в конце концов уходят.

А это важно, чтобы они ушли?

— Конечно. На последнем занятии я дала задание разыграть в трех разных жанрах три текста — Хармса, Добычина и Бруно Шульца, взяла их тексты с 1933 по 1935 год. Судьба у все троих в том смысле, что они погибли, — одинакова. И я увидела, что люди были воодушевлены возможностью играть и потрясающе все придумали. По Бруно Шульцу мы снимали кино. По Добычину мы ставили кукольный театр, а по Хармсу — перформанс. Сразу все начинают чувствовать жанр. И что побеждает как.

Сотворчество меняет тон, главное здесь — это «со-». Во всем, что я делаю, всегда много «со-». Когда я пишу книги — это «со-» означает со-мной. Я пишу не для того, чтобы кто-то прочел, оценил, кому-то было бы полезно (бесполезно) — поэтому я не написала ни одного пособия. Ни одной книжки, которая «учит тому, как» — как заниматься арт-терапией, арт-терапия в кармане. У меня нет ничего такого.

Для себя я пишу другие книги. Например, если хочу обдумать, как сделать всех счастливыми, и в этой патетической попытке уничтожить все вокруг, — всегда найдется материал, с которым можно работать. Но это мое внутреннее исследование. А когда я работаю с людьми — это всегда «со-» — со-переживание, со-чувствие, со-страдание, со-действие….

Ваши занятия, это со-творчество помогают начать людям лучше жить с самими собой? Но в группе человек «сам с собой» не остается?

— Если мы говорим о том, что «все вместе — каждый сам по себе», есть много такого, что делает каждый сам по себе. И это проще делать, когда снимается груз ответственности и оценочности. Участники семинара, убедившись в том, что во всем, что бы ни делали, они абсолютно блестящи — а это так и есть, честное слово, — оставшись наедине со своим заданием так же спокойно его выполняют.

Вопрос о качестве жизни, о чувстве достаточного и невозможного счастья.

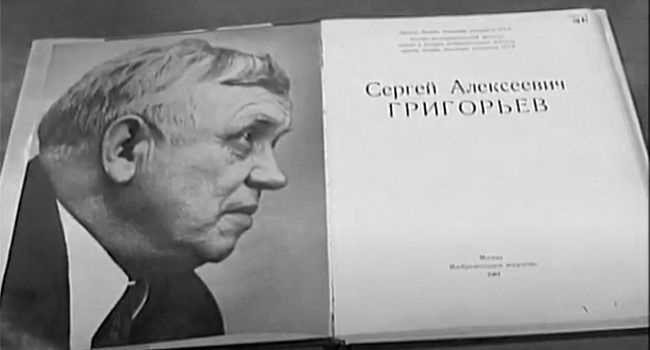

— У меня был 96-летний друг, гениальный художник. Когда я его спросила — Бедя, ты ничего не добился, как же так? Он ответил: «Я ничего не просил, ничего и не получил. В этом кино мне дали второстепенную роль, но даже ее я не смог сыграть успешно. Но я тебе скажу — все дело в том (и тут он стал смеяться), что я не воспринимаю эту жизнь всерьез». Моя установка такая же. Я тоже не воспринимаю жизнь всерьез. Я сюда попала на короткое время, мне дико интересно. Я каждую минуту задумываюсь над такими вот вещами: вот я включу кран, а откуда в нем возьмется вода? И почему она течет? Все время происходят вещи, которые меня поражают. Все поразившее меня я приношу с собой на семинары.

Я не воспринимаю жизнь всерьез, и поэтому не боюсь умереть, при этом я атеист. Мне кажется важным, что я могу это передать каким-то косвенным образом.

На открытие выставки Фридл Дикер-Брандейс, которая занималась с детьми рисованием в Терезине и погибла в Освенциме, приехала ее ученица, осоновоположница арт-терапии, Эдит Крамер, — у нее, в свою очередь, училась я, — и сказала: «Когда я сюда летела, мне приснился страшный сон, в нем Фридл корила меня за то, что мне не удалось превзойти ее в искусстве». Я подумала про себя: «ну и ладно». А Эдит продолжила: «У меня есть все, что и у нее. Но у нее есть это все и еще чуть-чуть». На этом «чуть-чуть» много всего строится — и в моих занятиях, и моих отношениях с миром.

О ваших отношениях с Фридл: помните первый раз, когда прочитали о ней или увидели ее рисунки, или рисунки детей, с которыми она работала?

— Сначала были рисунки детей. Я увидела их в 1987 году, и первое, что сказала своему мужу: «теперь наша жизнь полностью изменится». Я не знала, что именно произойдет, но так и случилось. Это был не мистический опыт, я просто захотела понять, что Фридл делала. А попробовать это понять — значит исследовать.

В какой-то момент у вас произошло «присвоение»?

— Фридл как-то спросили, использует ли она в преподавании принципы Иттена. Она ответила, что Иттен настолько усвоен ею, что он так глубоко засел в ней, что уже не является цитатой. Я столько раз читала ее работу «О детском рисунке», написанную в Терезине, а также разрозненные заметки, связанные с описанием характера отдельных детей… Это утверждало меня в том, что делала я сама, — если перечесть мои первые книжки «Освободите слона» и «Вначале было детство» — там есть практически цитаты из Фридл, но я тогда никаких ее текстов не знала. Меня это здорово утешило, и успокоило.

Вы привезли в Киев вашу последнюю книгу «Тайм код». Она о чувстве времени? О чем?

— Мне трудно сказать точно, о чем она. Наверное, да, о времени. По крайней мере, мне хотелось ее так написать. Это собрание эссе, связанных со временем.

«Тайм-код» состоит из двух книг. Одна была написана тогда, когда была жива моя мама, поэт Инна Лиснянская. Мама была больна, я фактически не могла отлучаться в течении долгого времени, и тогда я решила исследовать время — например, дай себе столько-то часов писать… словом, я над собой и над временем проводила исследования.

Эта часть называлась «Настоящее продолженное».

Когда мамы не стало, книга вызывала у меня боль, я ее отложила. Через два года умер мой муж Сережа. И когда его не стало, я решила все-таки вернуться в «Настоящее продолженное» и решила, что хочу написать вещь про муравья-джазмена. Который в полной тишине хочет все-таки что-то сыграть. Это вторая часть, она тоже связана со временем, но у нее есть и иной ракурс: разбирая архивы мужа, я обнаружила его работу — пособие для детей по обращению со взрослыми, я хохотала, читая. И решила: попробую и напишу это Сережино пособие, и буду следить за временем. Но меня занесло в другие степи. Те, кто читал, сказали «не оторваться», не знаю, что получилось, посмотрю через год.

Жаль, что вы не пишете пособия, я видела ваши заметки, написанные без специального повода о том, что делать с ребенком в музее это остроумная, быстрая, легкая инструкция, было бы замечательно издать их отдельной книжкой. Мой последний вопрос — о лепке и работе с Эрнстом Неизвестным.

— С детства я очень любила лепить. Два года я провела в больнице, папа мне привозил пластилин, я лепила сама, и ходила лепить с маленькими детьми. Я чувствовала, как пластилин их веселит. Пластилин — это цветоформа, он дает два уровня выразительности — цвет и пластику. И пластилин это быстро, и характер можно менять в одну секунду, одним нажимом пальца.

Был такой художник, который рисовал Ленина, Николай Николаевич Жуков. Он рисовал портреты моей мамы, и он был единственным, кто мог бы ответственно судить: есть ли у меня талант, или нет. И вот его пригласили, он, в лисьей шапке, в огромном пальто вошел, мама выставила перед ним мои скульптуры. И он сказал: «Не могу сказать, будет ли она скульптором, но данные — серьезные».

И меня, с его помощью, конечно, определили в ЦХШ, Центральную художественную школу. Я смогла там продержаться несколько месяцев. Думаю, моим идеалом пластики были в то время средневековые крашенные скульптуры — много воздуха и свободы. А там была монументальность, от Микеланджело — в соцреализм. И нужно было лепить двух- и трех-фигурные композиции, они должны были перетекать друг в друга и в них не должно было быть воздуха.

И я ушла, во Вторую художественную школу. И мне очень повезло, у меня была учительница Валентина Николаевна Шиповская, очень советская, лепила горнистов, пионеров и всех прочих. Вне зависимости от того, что она лепила, она была очень хорошим скульптором и одиноким человеком, жила напротив Пушкинского музея — там была ее мастерская и кровать, где она спала. Все мы, ее ученики, после занятий ходили к ней пить чай.

Одновременно с этим, папа не зная, куда меня пристроить, отдал меня работать в мастерскую к Эрнсту Неизвестному — мама ушла, папа пил и был растерян. Все вокруг говорили «как же так, отдавать ребенка такому монстру», папа сказал — «Если есть склонность утонуть в дерьме — утонет, нет — выплывет». Я сказала бы, рискованное рассуждение, в общем, где-то они выпивали, папа сказал, что я леплю, Эрнст предложил: «ну давай ее ко мне». Никого дерьма там не было, напротив. Ну, кончено, Эрнст пил. Задания, которые он мне давал — лепить по его рисункам из воска. С воском я до этого не работала, мне очень понравилось делать тонкие рельефы. Было интересно разгадывать, где и как проявится глубина, какие выявятся объемы… Я довольно много лет там пробыла, где-то до 1973 года, там мы подружились с прекрасной художницей Леной Лагиной. Кстати, Лена сделала макет памятника моей маме. В мастерской Эрнста тусовались звезды — Мераб Мамардашвили, Александр Зиновьев… Эрнст знал наизусть всего Заболоцкого. Там была такая жизнь… стоишь ко всем спиной, лепишь — и слышишь рассказы про античность, этрусков, про все на свете, и это тебя напитывает.

Если вернуться к арт-терапии. Она сейчас — это необходимость или фан? Стоит ли дарить абонемент на ваш курс тем, кто о вас не слышал?

— Думаю, да. Ну вот я мало кого могу рекомендовать, мне кажется, что нужно иметь (как Фридл) невероятные пласты культур, знаний, историю — человеку вообще нужно много всего знать. Вдруг вас смогут увлечь, но разберут на кусочки и не сумеют собрать? Если бы бы меня сейчас спросили: что лучше, идти куда-либо или не идти, я ответила бы: «Не идти куда-либо». Есть много шарлатанства. Все слышат или «арт» или «терапия». Сейчас все в жизни терапия — собаку погладил, уже терапия. И то, что все вокруг бесконечная терапия — говорит о том, что люди очень устали. Я не даю советов, но ко мне можете отправлять. Будете покупать абонемент подруге, знайте, вашей подруге я не наврежу.