Вторая часть путеводителя по ключевым ценностям авторов нотной музыки. Чему мы можем научиться у композиторов? Как простить им их сложность, хитровыделанность, зацикленность на своих приколах?

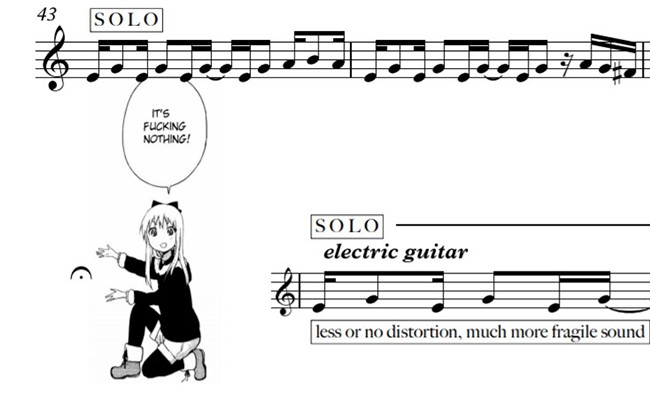

В первой статье речь шла о телесности, тактильности, роботичности, медитативности и психоделичности. Сегодня — следующая часть дайджеста смыслов. Понравилась картинка в начале статьи? Это фрагмент из партитуры «S / DZELO» современного российского автора Михаила Бузина. Вот с этой темы и начнём обзор.

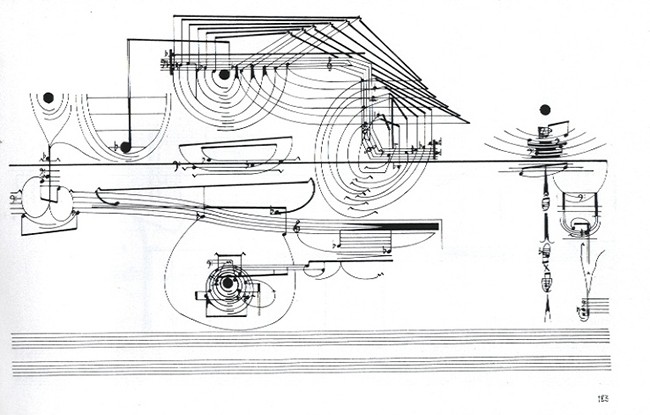

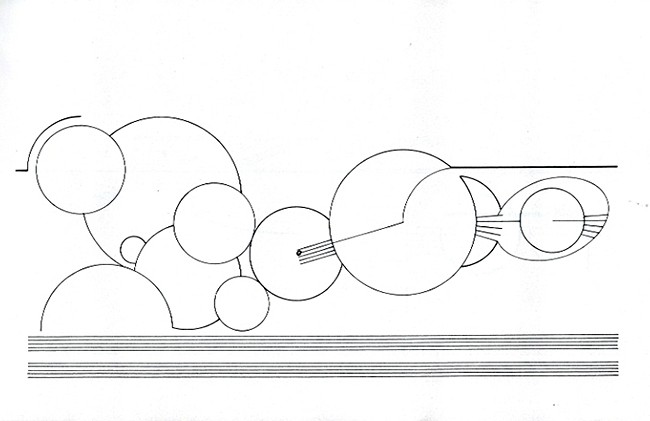

Музыка, как правило, оперирует звуками; звуки — призрачны и эфемерны; чтобы их производить, необходимы колебаний тел и сред. В большинстве музыкальных традиций, исключая электронную, эти самые колебания достигаются усилиями тел музыкантов, соприкосновению тел с музыкальными инструментами. Как зафиксировать усилия? Нотная традиция регулировала сначала относительную длительность отдельных событий (нот), затем относительную звуковысотность, затем относительную громкость, частоту смен счётных единиц времени, характер соединений звуков… К началу двадцатого века музыкальная нотография достигла высокого уровня сложности. Постепенно партитура из помощника стала центром мысли, а в некоторых случаях и чуть ли не единственным носителем высказывания автора. Появился термин Augenmusik (музыка для глаз). Поиски новых форм фиксации, организации материала привели к расцвету альтернативных нотаций и так называемых графических партитур. Термин довольно странный: ведь все партитуры графичны. Имеется в виду, что музыканту поручается не точное исполнение условленных знаков, а творческая интерпретация, интуитивное прочтение. Английский композитор Корнелиус Кардью (1936-1981) в середине 60-х написал гигантский «Трактат», 193-страничный сборник подобных графических решений. «Трактат» стал олицетворением высвобождения визуально-символического аспекта композиторских поисков. Существует множество вариантов творческих решений по прочтению его партитур. В видео прилагаю несколько; в Youtube при желании легко можно найти много других.

Недавно в социальных сетях я не удержался от постироничного поста: «музыка — это дизайн времени». Во многих случаях и аспектах это утверждение — чудовищная ложь и грубое упрощение. Но давайте всё же подумаем. Культура музыки полна ритуализированных ожиданий, жестов, входов в поток и выходов из него. Мы концептуализируем музыку, как свою жизнь или любую иную важную для нас целостную историю, придумывая в ней смыслы и форму. Двадцатый век деконструировал многое. Заставил сомневаться в фундаментальных категориях. Пересмотрел автоматически воспринимаемое и задал экзистенциальные вопросы. Композиторы не остались в стороне от перепрочтения и ответили своими поисками, своими вопрошаниями и, говоря технически, своими дизайнерскими конструкциями времени, полными новой логики (или кажущегося отсутствия таковой), ловушек, провалов. Яркий пример — «Пять мельчайших оргазмов» (1987) российского автора Юрия Ханона (р. 1965). Этот цикл — хоровод различных музыкальных элементов, ритуалов начала, окончания, ожидания, значимости и тому подобного.

В советское время детская система музыкального образования зиждилась в буквальном смысле на трёх китах жанровых основ — песне, танце и марше. Хуже всего пришлось маршу: маршируют нынче разве что на сомнительных парадах, куда приличные люди и не захаживают, ну и в Северной Корее. Песне и танцу повезло больше. Они превратились в многомиллиардные развлекательные индустрии. Но фундаментальное композиторское искусство, переместившись в область исследования и поиска странного, продолжает интересоваться своими истоками, и, в частности, природой танцевального. Что заставляет нас хотеть танцевать? В пьесе «танец теней» из цикла «детских игр» (1980) для фортепиано немецкий композитор Хельмут Лахенманн (р. 1935) создаёт своего рода антитехно, антидискотеку, где основные события — повторяющиеся удары очень высокого рояля, мягко говоря, мало схожие на прямую бочку и насыщенный бас. Однако между ударами мы можем расслышать резонанс других струн рояля, высвобождённых либо беззвучно зажатыми клавишами, либо нажатой правой педалью. Можно сказать, что эти тени — наше тело, реагирующее на внешние событие; тело, меняющееся, плывущее, осознающее себя, пытающееся рассмотреть себя в отражении.

Истина от повторения не тускнеет: музыка, как уже было сказано, как правило, оперирует звуками, звуки призрачны и эфемерны. Мало что способно вызвать настолько хрупкое, ностальгическое ощущение, ощущение «пыли времени», как музыка или саунддизайн. Композиторы и саундартисты исследовали и исследуют разные технические и идейные аспекты связи с прошлым, воссоздания ненаступившего будущего. Работать можно со смертностью медиума — размагниченные плёнки, искусственно «состаренные» цифровыми фильтрами записи, — но можно и вполне акустическими способами. Призраки звуков живут в самих инструментах: недоприжатый смычок, недорезонирующая струна, недовозбудившаяся трость духового инструмента, шёпоты и полузвуки человеческого амбушюра. Пьеса Nebenstück (1998) французского композитора Жерара Пессона (р. 1958) — это призрачная транскрипция четвёртой фортепианной Баллады Брамса. Появился даже термин для подобных работ — «транскомпозиция». Прилагаю сначала собственно оригинал — фортепианную пьесу 1854 года, затем транскомпозицию — перепрочтение конца двадцатого века для камерного ансамбля.

Двадцатый век — век воспроизводства. Двадцать первый — перевоспроизводства. Нам необходимо лихорадочно производить, покупать и продавать, иначе всё загнётся. По мысли многих исследователей, собственно прибавочной стоимостью современного капитализма стала сама идея нового, обновления. Современное искусство и современная академическая музыка в этом плане занимаются обслуживанием этой инерции. Одновременно стигматой кризиса и, в то же время, лакомым продуктом, искрой, зажигающей пламя востребованности, стала травма. Из лично пережитого болезненного опыта, из точки страдания вырастает практика, атрибуты, аура значимости, к которым хочется прикоснуться. Чужая боль, отражаясь в нас, уязвляет и мотивирует, создаёт новый смысл и тем самым запускает свежую кровь в организм индустрии и комьюнити. В качестве иллюстрации прилагаю Concertino (2010) российского автора Георгия Дорохова (1984-2013), где сталкиваются строгие ритуалы и формы классической музыки — и предельная жёсткость, эмоциональность и разрушительность личностного, экзистенциального, политического протеста.

Это были десять смыслов современной композиторской музыки. Конечно, их, смыслов, больше. Карантин почти закончился. Скоро откроются театры и музеи, слушатели хлынут в филармонии. Кашель в концертных залах будет раздражать по-новому, даже пугать. А мы продолжим публицистическую практику. Если смыслы существуют, кто-то должен их открывать.

Алексей Шмурак