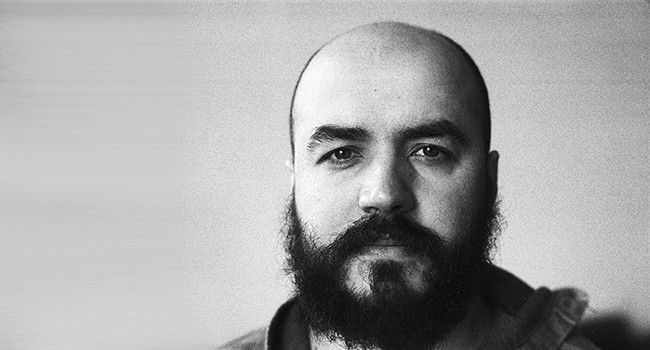

6 мая в киевской Филармонии прозвучали вокальные циклы Георгия Свиридова («Петербург», на стихи Блока) и Максима Шалыгина (цикл «Из лозы виноградной» на слова Омара Хайяма) вокальные партии исполнял баритон Андрей Бондаренко, партии рояля — пианист Антоний Барышевский. Сочетание этого всего: Барышевского—Бондаренко—Шалыгина (и тени восточного поэта) — отличное.

Это был невероятно воодушевленный камерный концерт, никто не хотел расходиться, в зале был один из композиторов, Максим Шалыгин. Тем вечером мы договорились созвониться и обсудить, что же это было.

Максим Шалыгин идет в музыке глубоко индивидуальным путем. Он одиночка, не человек стаи. Шалыгин слышит то, что не слышат другие, и доносит это до нас. У него есть самые разные сочинения: и совсем камерные, и нет, но он всюду узнаваем — даже там, где он надевает на себя стилистическую маску, поверьте мне — пока готовилась к интервью, и во время работы с текстом, я слушала его дни напролет.

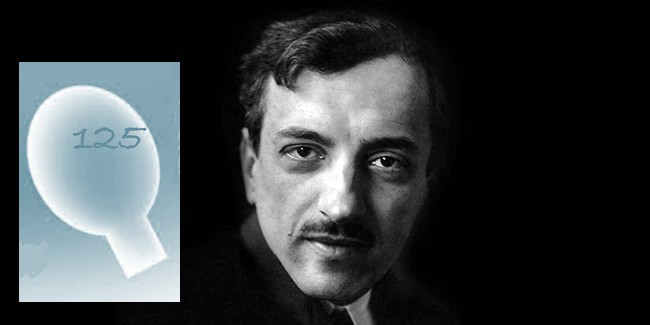

Многие композиторы совмещают сочинение музыки с другими склонностями и занятиями. Янис Ксенакис был архитектором, Оливье Мессиан увлекался орнитологией и восточной философией, Александр Бородин был химиком, Чарльз Айвз — успешным страховым агентом. У тебя есть смежные, не-музыкальные интересы? Иными словами: есть ли какое-нибудь занятие, которое интересует тебя почти так же, как музыка? Если не музыкой, чем можно будет зарабатывать на жизнь?

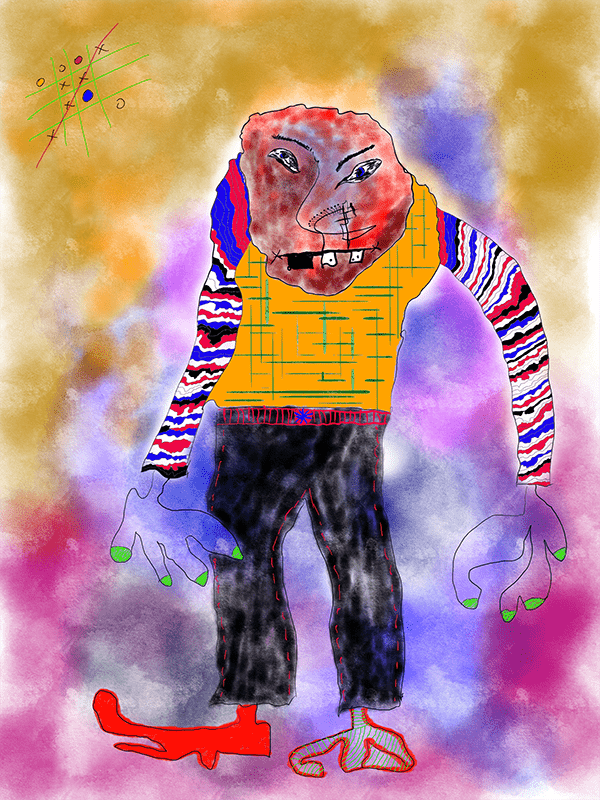

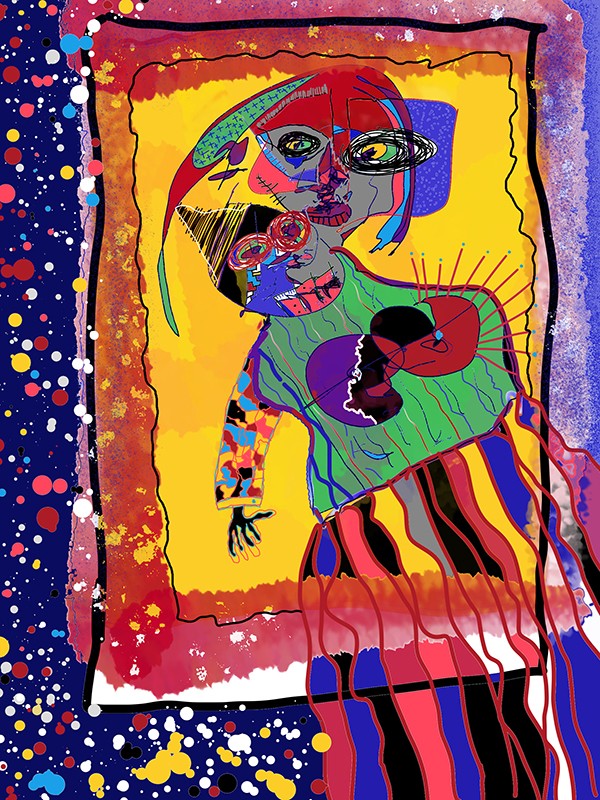

― Я всегда думал, что, если бы не уехал в Голландию и остался бы в Киеве, работал бы таксистом. Не потому что мне это нравится, а потому что людям в Украине очень тяжело зарабатывать искусством. Но так как я живу на низкой земле, на жизнь зарабатываю музыкой. С давних пор я полюбил живопись. Так что порой рисую, не очень хорошо, но меня увлекает процесс создания формы. Сейчас в основном на айпаде, до этого я рисовал на холстах, на бумажках каких-то, на чем попало.

Также периодически делаю всякие видео ― это не совсем кино, а так, visual art, все больше развиваюсь в эту сторону. Были даже мысли получить специальное образование, но у меня не было и нет на это времени. Вместо нового образования я создаю какой-то новый проект, если появляется идея и если получается достать на это какие-то минимальные деньги. А если не получается, то делаю его без денег сам. То есть примерно раз в год или раз в полгода я делаю некий видео-арт. Но сейчас ― гораздо чаще, видимо, из-за локдауна.

Раньше я увлекался спортом. Потом музыка забрала у меня все время. Поэтому спорт сейчас ― хобби по вечерам.

Боец Сумо

Женщины

Пожилая пара

Свобода

Старый рыбак

Цыганский барон

Рисование, окей. Тебе нравятся живопись, регулярное хождение в музей?

― Я постоянно хожу по музеям: обожаю живопись. Меня с живописью познакомила мой педагог Ирина Алексеевна Иващенко (это было еще в училище). Тогда не было таких хороших альбомов как сейчас, а у нее что-то было. Большинство из тех репродукций были черно-белыми, то есть мое первое знакомство с живописью импрессионистов было вот таким, ч/б. Но даже в таком варианте они производили сильное впечатление. Помню как попал в Эрмитаж в 17 лет, и был невероятно впечатлен Матиссом. За год жизни в Питере сложно сосчитать сколько раз я в буквальном смысле пробегал первые 2 этажа музея, стремясь как можно быстрее достичь картин Матисса. С тех пор постоянно хожу в музеи.

Помню знаковый момент в своей жизни. Я прилетел в Нидерланды на вступительные экзамены, успешно их прошел и на следующий день пошел в музей современного искусства в Гааге. Начал бродить по залам и обомлел от того, что увидел там всех своих давних друзей, будто они внезапно ожили…Роден, Ван-Гог, Кандинский, Моне, Мондриан, Бекон, Явленский и др., когда я добрался до картин Шиле, то сел на лавочку среди картин и заплакал от счастья.

Все то, что я смотрел только в журналах, было передо мной будто вчера написанное….потрясающее чувство.

Вообще, мне гораздо ближе художники, чем композиторы. В том смысле, что мне сейчас легче найти картину, которая меня впечатлит, чем музыку, которая произведет такое же сильное впечатление.

А есть такая связь: посмотрел что-то и захотелось выразить это в звуке?

― Да, бывает иногда, но в итоге чаще всего из этого ничего не получается. То есть мимолетное чувство, может, и оставляет какой-то след и каким-то косвенным образом трансформируется в музыку, но непосредственного, осознанного воздействия никогда не было.

Помню, лет девять назад на меня сильно подействовал документальный фильм о художнике Ансельме Кифере. Это невероятный мастер! Он создает дикие скульптуры из уродливых блоков высотой в пятиэтажные дома. Он роет свои скульптуры под землей, делает картины из раскаленного метала, волос, семечек, веток и так далее, обычным маслом рисует тоже. Меня настолько поразил масштаб мышления этого художника, и в этот момент будто внутри меня открылась комната, с огромным неизведанным пространством, которая до этого всегда была заперта. Такие вещи очень важны в жизни каждого автора. Они могут вскрыть гигантский потенциал возможностей.

С этого момента я начал развивать крупные идеи более смело. Я четко осознал, что нужно постепенно избавляться от множества страхов и преград, пора не бояться двигаться своей собственной дорогой ― и, если не получится, по крайней мере я буду знать, что рискнул и попробовал.

На композитора влияет весь существующий исторический опыт музыкального искусства. Он влияет работает на композитора Максима Шалыгина?

― Влияет, конечно. Не знаю, как другие композиторы, но я не рассматриваю музыку по хронологии. Даже смутно представляю себе, когда какой композитор родился и умер, совсем не ориентируюсь в датах. Но меня интересует, как развивается музыка. Периодически я впадаю в миры каких-то композиторов. Раньше я залипал надолго, наверное потому что пробелы были большие, так как не занимался этим в детстве: мало слушал, мало читал, большинство времени уходило на занятия на инструменте и спорт со школой.

А потом, когда попал в Питер, то целыми днями сидел и слушал музыку в библиотеке с нотами, (это было дополнительное откровение, так как у меня в городе даже нот не было почти никаких). Там я открыл для себя огромное количество музыки. В то время не был развит интернет, и у меня был только плеер с дисками, так что музыку было сложно доставать. На уроках в консерватории Тищенко нам ставил множество музыки, в основном классической, а из XX-го века был только ДДШ и Прокофьев. Вот такие дела. Но помню в какой-то момент он заболел гриппом, и его заменила аспирантка Маша (не помню, к сожалению, ее фамилии, чудесная девочка.) Она притащила с собой «запрещенные» диски ( в том смысле, что Тищенко этого не переносил). Так я впервые услышал Lontano Лигети и «Оплаканный Ветром» Канчели. Помню, что вышел из класса и мир после этого уже никогда не был для меня прежним. Помню, как другом уроке Тищенко пришел нервным, и начал с вопроса: «слышали ли вы уже новое произведение Кнайфеля для 4-х молчащих хоров и Ростроповича?» Я тут же подумал, что нужно срочно найти и послушать. Но удалось только через несколько лет уже в Киеве, на диске.

Что ты можешь назвать своей личной, специальной проблематикой в музыке? Твой круг интересов?

― Моя самая главная «болезнь» ― фактура. Я уже давно понял, что если есть какая-то мелодия, ее восприятие во многом зависит от того, в какую фактуру ты ее погрузишь. Это влияние иногда настолько сильно, что можно до неузнаваемости изменить мелодию. За счет гармонии тоже, но она несет в себе массу ограничений, а фактура ― нет. То есть у фактуры абсолютно нет границ. Для сравнения: в мире животных с точки зрения цвета есть лимит. А если посмотреть с точки зрения текстуры и структуры, то видим безграничный мир, который не перестает удивлять. Примерно то же самое и в музыке происходит. У меня не очень хорошая музыкальная память, но фактурная память — прекрасная. Другой важный момент для меня — это стыки на швах формы. На написание таких мест в партитуре уходит больше всего времени.

Но самое важное для меня ― зацепиться за такой материал, который будет не просто эмоционально отзываться во мне, а вызывать какие-то переживания, которые я не испытывал ранее. Иными словами мне не важно какое-то новое звучание само по себе, но какую палитру эмоций оно во мне вызывает.

Важно, чтобы они были положительными, приятными?

― Не имеет вообще никакого значения. Главное ― чтобы настоящие, чтоб царапало и грело изнутри. Несколько лет назад я написал страшное произведение «Песни начала и конца», оно посвящено теме Холокоста. Я не собирался браться за такую сложную тему, но так получилось, что я не смог не написать музыку на «Фугу смерти» Целана. Короче говоря, я сам не очень понимаю зачем я эту музыку написал, так как слушать ее невыносимо больно, но так иногда бывает. Может, для кого-то она в какой-то момент станет пристанищем? Мы ведь иногда соотносим нашу внутреннюю боль с болью в искусстве и это лечит наши души.

Вопрос о национальных традициях. Возможна ли в современном нам мире серьезная привязка композитора к национальным традициям?

― Меня этот вопрос не очень интересует. Я не ощущаю привязку к какой-то отдельной истории или традиции. Безусловно, каждый человек является слепком одной или нескольких традиций, но мы сильно меняемся. Учитывая то, что мы слушаем и смотрим, иногда даже не осознавая, что какой традиции принадлежит, сложно очертить круг. И нужно ли? Я знаю, что для многих людей важно ощущать себя внутри какой-то традиции. Я же напротив, стараюсь впитать в себя как можно больше влияний.

Следишь за тем, что происходит в Украине, что делают украинские композиторы?

― К сожалению в последние годы, из-за большого количества работы, у меня совсем мало времени для того, чтобы выискивать что-то новое. В основном, если друзья присылают послушать, или иногда случайно наткнусь на что-то.

Тебе важен был недавний концерт в Филармонии, на котором прозвучал написанный тобой вокальный цикл? Как вообще сложился этот цикл?

― Очень важен! Я бы не прилетел, если было не так. И этот цикл важен для меня, и еще мне было интересно послушать, как это будет звучать голосом Андрея Бондаренко. С циклом забавная была ситуация. Я писал его где-то два с половиной года. В это же время я услышал Андрея, и прямо влюбился в его голос. Почему-то мне показалось, что он должен спеть этот цикл. Но Андрей в тот период был занят другими вещами. Сопрано Наташа Мамчур прекрасно спела премьеру. Для Андрея было в новинку так много петь фальцетом, но я часто в вокальной музыке использую фальцет — это один из любимейших моих тембров. Для меня еще было важно, что он исполнялся вместе с циклом Свиридова. Я помню, как давным давно закрывался в комнате, включал пластинки со Свиридовым (мне циклы его нравились меньше, а хоровая музыка всегда впечатляла. И до сих пор впечатляет) и — слушал, днями напролет. Даже в хоре в училище пел его несколько произведений. Так что мне было приятно такое соседство.

После концерта, как ты знаешь, зрители называли цикл Свиридова «красивой, хорошей попсой», а музыку Шалыгина ― сложной, интеллектуальной. Можешь это прокомментировать?

― Мне сложно комментировать чье-то восприятие. Антон Барышевский говорил мне, что кому-то вообще мой цикл не понравился, а кому-то наоборот, не понравился Свиридов. Люди воспринимают все по-разному. Мне показалось, что это было хорошее сочетание. Просто у Свиридова музыка проще, но при этом она красивая очень, из-за этого ее и любят. Вероятно для лучшей драматургии концерта наши с ним циклы надо было бы поменять местами. Тяжело что-то слушать после того, как прослушал цикл, выстроенный как драма. Потому что после драмы набор песен слушать уже не хочется — хочется переживаний уровнем не ниже. Это не значит, что переживания по Блоку хуже, они просто другого рода. На мой взгляд, этот цикл Свиридова ― не совсем цикл, скорее он ― набор чудесных песен на стихи одного поэта. Но Андрею очень тяжело петь мой цикл после Свиридова, в основном из-за множества фальцетов и крайне тихих динамических оттенков, к этому нужно приучать свой голос не один месяц, а у нас не было времени, поэтому поставили так.

О посвящении музыкального произведения. Когда ты пишешь музыку, часто соотносишь ее напрямую с адресатами?

― Посвящения возникают по-разному. Они могут много чего значить. Иногда ты любимой женщине можешь что-то посвятить. Как правило, это делается непрямыми путями: либо с инициалами, либо со всякими монограммами (посвящения любовнице, так в истории часто бывало). Иногда посвящения бывают исполнителю, который осмелился выступить в твоем «параде странных вещей». Не каждый исполнитель хочет играть мою музыку, потому что иногда она бывает чрезвычайно сложной, требует от исполнителя экзистенциальной выдержки. Случается, что человек сделал нечто особенное для появления произведения, как в «Севераде» для 9-ти виолончелей, Роб фан дер Брук создал 25 новых инструментов по моему заказу. Он потратил на это около двух лет своей жизни. Если бы не он, произведения бы не было, или оно было бы, но совершенно другим.

Поэтому тут по-разному бывает: посвящения иногда ― личные, иногда ― более формальные. Сложно обобщить, надо смотреть конкретно по произведению.

Усложнение музыкального языка увеличивает дистанцию между слушателем и композитором?

― В моем случае ― нет. Мне кажется, что усложнение моего языка идет только на пользу моей музыке. Ничего не усложняется просто так. Это сложный процесс развития музыкальной ткани, где усложнения дают слушателю более глубокий спектр эмоциональных переживаний.

Что для тебя означает творческий процесс? С чего начинается этот поиск? С образа? Что служит импульсом?

― Все что угодно может быть импульсом. Один звук ― может сразу появиться мелодия, или аккорд, или какое-то предощущение. Бывает иногда, что ты что-то чувствуешь странное, чего-то хочешь, что-то лезет из тебя, ты даже не понимаешь, что. И твоя задача ― найти способ трансформации импульса из энергии в конкретные звуки.

Надо сразу играть, записать? Первое действие какое?

― Я играю и пою. Практически все что пишу — пропеваю. Раньше я разработал себе систему не записывания музыки в ноты до того момента пока не соберется вся форма. Но сейчас мне приходится записывать какие-то куски сразу, так как много разных материалов приходится держать в голове. Это чисто практический момент, чтоб не упустить детали. Но какие-то вещи я начал писать лет 17 назад и до сих пор не окончил, и не записал их в ноты, так что держу в памяти, периодически поигрывая. Постепенно нахожу решения.

Всегда ли результат соответствует твоему замыслу?

― Дело в том, что я не мыслю категорией замыслов. Вернее сказать, что замысел, если таковой и присутствует, то представляет собой скорее направление движения, нежели какую-то более точную конкретику. То есть, карту движения по местности предварительно я не составляю, только по той причине, что еще не совсем понятно, какими приборами нужно будет пользоваться. В основном я иду шаг за шагом и постепенно исследую территорию. Как правило, в местах, в которых я брожу, не очень хожено. Посему каждый раз заново приходится искать живительный источник. Есть композиторы, которые знают заранее (то есть они разрабатывают структуры, у них есть какой-то более менее четкий план, с множеством деталей), но я не вижу себя заполняющим музыкальные сканворды.

То есть и путь сам по себе интересен, и интересен результат, к которому он приведет?

― Безусловно. Сам по себе путь ― это вообще самое удивительно, что с нами может происходить. Во время работы над произведением автор идет на определенные риски и жертвы, тем самым открывая в себе что-то новое. Какие-то произведения, которые ты сам создаешь способны значительно изменить твой внутренний мир. Какие-то идеи живут в голове многие годы и уже кажется, что порой твоя реальность связана больше с ними, чем с утренней чашкой кофе. Многие материалы возникают в странном состоянии, и я не всегда помню, как их написал. И это никак не связано с какими-то наркотическими средствами, просто похоже, что искусство действительно способно погрузить нас глубоко в состояние измененного сознания, создавая мир иллюзий, который оказывается реальнее реальности и врывается в нашу жизнь взрывом эмоций. Ради таких волшебных моментов стоит много трудиться. Вполне возможно, что когда мы начинаем что-то создавать, в нашем подсознании уже есть полная картина, концентрат которой мы чувствуем в той малой искре, что возникла внезапно. В этом момент автор понимает, что готов вновь пройти сложный путь, дабы трансформировать этот слепок эмоций и смыслов в удобоваримую для слушателя форму.

Сейчас будет страшно пафосный детский вопрос. Каково, по-твоему мнению, предназначение композитора в современном мире?

― Я думаю, никаково. Как бы это печально не звучало, практически никто не слушает музыку, о которой мы с тобой говорим. Таких людей, как ты и я, ничтожно мало, о чем не даст соврать статистика прослушиваний на популярных интернет серверах. Думаю, никакой особо важной функции композитор не выполняет. Я понимаю, что для тебя это звучит немножко странно, для меня ― тоже. Мы видим в этом что-то большее, чем музыка, и для нас это несет какие-то важные цели, но для большинства людей это ― пустое место, они даже не знают о существовании всего этого мира, который мы обсуждаем.

Сегодня для большинства слушателей нет современных композиторов, кроме Пярта, Гласса и нескольких других других людей, которые растягивают картошки по страницам. Эта музыка звучит везде в концертных залах. Программерам залов этого мало, они разбавляют картошки «Гарри Поттером», «Звездными войнами» и прочей ерундой. Похоже, всех это устраивает. Залы забиты, не стоит беспокоиться о продаже билетов. Только пласт оркестровой музыки, которую последние 30 лет почти не заказывают, исчез. Теперь у нас уже пробел в наследии оркестровой музыки лет в 30 и дальше только хуже. Потому как тут на страже у нас есть Малер, Брамс, Рахманинов и так далее. Всем хватает. Не то чтобы я как-то страдал по этому поводу, я более менее спокойно к этому отношусь. Но вот такая ситуация сейчас. Может, она когда-то изменится, а может ― нет. Недавно со своим другом Александром Сушинским говорил по этому поводу. Он наоборот видит в данной ситуации положительный момент: «Представь, что есть что-то вроде тайного общества и люди, которые понимают его коды могут найти друг – друга в разных концах света и наслаждаться пребыванием в этом удивительном мире вместе». В каком-то смысле искусство нам выдает золотой ключик к дверям, которые ведут по ту сторону зеркального стекла. Кто не обладает этим ключом, не догадывается о существовании этого потрясающего места.

А что помогает ежедневно не просто существовать, а работать, сочинять Максиму Шалыгину?

― Так у меня же куча музыки в башке звучит, ее же надо записывать. Потому я просто сажусь и работаю каждый день.

То есть признание ― абсолютно неважная вещь?

― Очень важная. Но признание же бывает разным: среди профессионалов оно одно, среди близких людей ― другое, общественное признание ― третье.

Но важно не просто признание. Важно, чтобы ты понимал, что у тебя действительно есть, пусть не большой, но адресат. Иногда ко мне подходят после концерта и заряжают своей энергией, или пишут мне письма, или записки какие-то оставляют, где в нескольких предложениях выражают свои мысли о прослушанной музыке. Однажды после премьеры «Lacrimosa или 13 магических песен» ко мне подошла женщина, которая рассказала, что пришла на концерт, потому что увидела на афише слово Lacrimosa. Оказалось, что у нее две недели как умер муж, она настолько сильно прониклась концертом, что почувствовала, будто это концерт только для нее и для него. И это мы говорим не о тональных переливах, но об очень сложной, с точки зрения языка, музыкальной ткани. Такие моменты сильно цепляют меня и я их храню в памяти, чтобы в суровые дни сомнений не спотыкаться и не сетовать. Конечно, «в стол писать» ― очень печально.

Сложно это кому-то пожелать.

― Мне в этом смысле повезло. Всегда находятся прекрасные музыканты, которые хотят играть и слушатели, которые ждут новых произведений и рады переслушать старые.

Последний детский вопрос, мы на нем расставались в Филармонии. Если бы такое случилось, какие вопросы ты задал бы Георгию Васильевичу Свиридову?

― Было бы интересно с ним поговорить. Когда-то я массу его музыки переслушал. К сожалению в Европе ее почти никогда не исполняют. Я помню, что мне когда-то периодически Шнитке снился. Мы с ним долго о чем-то болтали на кухне или где-то еще. Вообще не думаю, что композиторам есть о чем друг с другом говорить. Хотя у меня есть пара замечательных друзей композиторов, но мы с ними живем в разных странах поэтому общаемся редко, но плодотворно.

Текст: Вика Федорина

Рost scriptum: если вы все еще читает этот текст, вот вам награда. Один из основателей «ночей Коры» Дмитрий Радзецкий, узнав, что Максим Шалыгин в Киеве, предложил собраться и сделать Late Night Show «под запись», а не трансляцию, как это обычно происходит (просто на следующий после концерта день Максим возвращался домой). Это была гениальная идея, нам досталось сокровище. Встречайте — вокальный цикл (Андрей Бондаренко—Антоний Барышевский) и багатели для двух скрипок (Игорь Завгородний—Андрей Павлов) композитора Максима Шалыгина KORA Late Night Show SPECIAL: Maxym Shalygin.