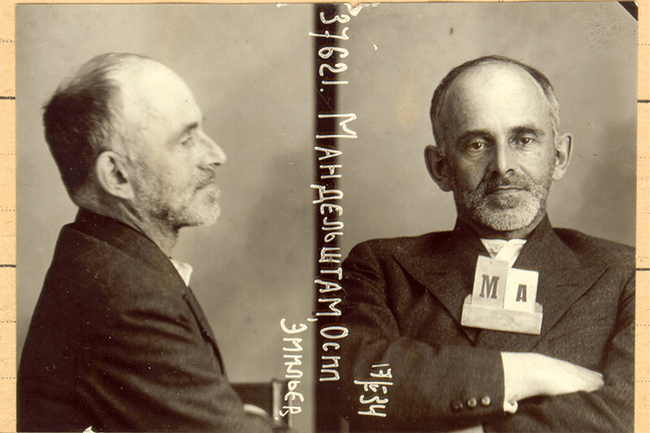

27 декабря 1938 года во Владивостокском пересыльном пункте Дальстроя умер Осип Мандельшам. О нем беседуют Иван Толстой и Игорь Померанцев, Радио Свобода.

Иван Толстой: Рядом со мной в студии – мой коллега поэт, эссеист и переводчик Игорь Померанцев, тридцать уже лет меняющий европейские столицы и языки. Игорь, кому как не вам я должен задать вопрос: можно ли перевести Мандельштама на какой-нибудь другой язык?

Игорь Померанцев: Если мне удастся ответить на этот вопрос, то, может быть, благодаря Мандельштаму и вашему вопросу, я отвечу на глобальный вопрос — почему поэзия непереводима. У меня в жизни было два Мандельштама. Один — советский, до эмиграции в 1978 году. Это как раз не очень интересно, это «Библиотека поэта», 1973 год, половина месячной зарплаты технического переводчика, и так далее. Это – наш общий Мандельштам. Поэтому я буду говорить о другом Мандельштаме, которого я открыл за границей, буквально в 1978 году, когда я оказался в Германии. И благодаря своим немецким друзьям, а это гуманитарные люди, это учителя гимназии, в том числе, литературы, я понял, что Мандельштам для них значит очень много. Тогда-то я начал думать, спрашивать себя и их: а почему – много? Оказалось, что Мандельштам для них был русским аналогом Пауля Целана. У Пауля Целана репутация крупнейшего немецкоязычного лирика второй половины ХХ века. Я говорю «немецкоязычного», поскольку за него идет негласный спор между Германией и Австрией, а вообще-то он — черновицкий гений, объективно скажу. Так вот, Мандельштам был переведен Паулем Целаном. Пауль Целан, кстати, жил чуть-чуть при советской власти, чуть больше года, примерно, он был лингвистически одаренный человек, выучил русский, и даже есть его шутливый автограф, где он называет себя Павел Львович Целан.

Иван Толстой: Это все предвоенные дела?

Игорь Померанцев: Да, это, так сказать, освобождение Буковины и Бессарабии в 1940-м и повторное, так сказать, освобождение в 1944 году. Так вот, Пауль Целан переводил русских поэтов, Блока, Хлебникова, Есенина, «Бабий Яр» Евтушенко, благодаря чему «Бабий Яр» в немецкой литературе останется классикой, потому что у Целана репутация классика. Целан, мне кажется, отождествлял себя с Мандельштамом, с его жертвенностью. И благодаря Целану Мандельштам вошел в воздух немецкой поэзии. У Целана не так много переводов, на серьёзную книгу не хватит, но, тем не менее, благодаря Целану Мандельштам существует в немецком каноне. Но это – только начало.

Впоследствии Мандельштама замечательно переводили на немецкий язык. Есть такой герой русской поэзии, о котором мало кто знает в России, зовут его Ральф Дутли, это швейцарский писатель, поэт и переводчик. Ни много, ни мало, он перевел полное собрание сочинений, десятитомник Осипа Мандельштама с комментариями. И это подвиг, за который Ральф Дутли заслуживает и венка, и памятника от русских читателей. Я говорю пока о моём знакомстве с Мандельштамом немецким.

Я помню первые три книги, которые я купил в Германии. Это был английский перевод Борхеса, английский перевод поляка Бруно Шульца, и трехтомник, плюс дополнительный том, Мандельштама, изданный на русском языке в Америке, это 1966-67 годы. Но когда ты ищешь общие темы с интеллигентами – с учителями, с филологами немецкими, – то ты выходишь на какие-то территории, где вам есть что сказать друг другу, чем обменяться. Тем более, что и меня спрашивали о Мандельштаме. Это 1978 год, и Мандельштам в Германии уже признанный классик.

Надо сказать, что и в Германии, и в Англии (я расскажу сейчас и об английских разговорах о Мандельштаме) мемуары Надежды Мандельштам были более известны, их прочли, они – для широкого читателя. Конечно, поэзия – это не просто камерное искусство, это камера, закрытая камера, не тюремная, но, тем не менее, она открывается далеко не всем: нужно иметь ключ от этой камеры. Так вот, о знакомстве с английским Мандельштамом. Что было любопытно? Я несколько раз был на поэтических фестивалях в Кембридже, и на небольшой срок вступил в лондонский ПЕН-клуб, поскольку несколько знакомых украинских писателей находились тогда в лагерях. ПЕН-клуб – это правозащитная организация. Вот я бывал в лондонском ПЕН-клубе, и там всё было очень демократично. Я был буквально окружен знаменитостями. И все хотели со мной поговорить, но не потому, что я такой великий, не потому, что я такая выдающаяся личность, а потому, что я был для них — как для астронома или геохимика метеорит. Я содержал какие-то крупицы неизвестные им, со мной можно было так разговаривать, как будто бы я — посланец русской поэзии. И тогда я что-то понял про отношение английских писателей к русским поэтам. Они так упорно их ударяли «ЦветаЕва», «АхматОва», «МАндельштам», «ПАстернак» — это были такие петушиные слова. Причем, как мне пояснила Айрис Мэрдок, я ей тоже был интересен, как астроному метеорит…

Иван Толстой: Толкалась к вам…

Игорь Померанцев: Очереди не было. Вы знаете, английская традиция – чем более ты признан и знаменит, тем более ты дружелюбен и демократичен. Вот тогда мне Айрис Мэрдок сказала, что вы, наверное, будете делать карьеру литературную, вы имейте в виду, что у нас иностранных писателей не признают, у нас прижились только три писателя за всю историю ХХ века, и она называла имена Марселя Пруста, Франца Кафки и Чехова. И добавила: «Имейте в виду, что у Чехова очень много про флору, и у него темперамент, совпадающий с английским». В общем, так она меня приветствовала, милости просим в английскую литературу! Но вот тогда же благодаря этим разговорам я понял, что русских поэтов окружает аура почитания, поскольку, благодаря этим поэтам, в глазах английских поэтов повышался социальный статус поэта в принципе, поскольку русские поэты были мученики. Это то, о чем Надежда Мандельштам пишет в мемуарах, она цитирует Осипа Мандельштама, который говорит ей, что вот у нас все-таки ценят поэта — за поэзию убивают. Этот фактор оказался очень важным.

Я думал: а почему русские, а почему, например, не Гарсиа Лорка? Гарсиа Лорку знают в Англии, но он был расстрелян во время войны, а уже в 50-е годы в Испании вышло полное собрание сочинений Гарсиа Лорки. Он, скорее, жертва войны, а не режима. А в России все-таки массово уничтожали поэтов и, вообще, писателей.

Иван Толстой: Игорь, считать ли это мученичество вашим ответом на мой незаданный вопрос о том, что же собственно вынимают из чужой литературы, в данном случае, из русской поэзии, европейцы? Содержательную ли сторону, стилистическую, или вот эту мученическую, человеческую драму и ее стараются перевести? Это и есть ответ?

Игорь Померанцев: Благодаря моему опыту английскому и немецкому, по крайней мере, мне стало ясно, что одно – это образ поэта, это поэт-икона, поэт-символ, а совершенно другое – его тексты и его творчество. Вот как иконы и символы русские поэты-мученики, конечно, приняты в Англии. Прочитаны ли они? Скажем, проза читается легче, «Доктор Живаго» прочитан, конечно. Но с Мандельштамом очень любопытно. Дональд Рейфилд, замечательный английский филолог, говорит, что все-таки мы, англичане, приняли Мандельштама благодаря его тоске по мировой культуре. Дональд – это мой автор «Поверх барьеров», вот лично он Манделшьтама принял как автора текстов. Ещё. Один из самых значительных английских писателей второй половины 20 века – Брюс Чатвин. Он принял православие, был в Москве, встречался с Надеждой Мандельштам, вспоминал о спертом воздухе в ее квартире, и, вместе с тем, сказал, что встретился с одной из самых выдающихся женщин мира. Он боготворил Мандельштама. Но что значит «боготворил» для писателя? Он очень внимательно прочел «Путешествие в Армению», и эта книга Мандельштама вдохновила его на написание книги «В Патагонии», это 1977 год. Благодаря этой книге английский жанр травелогов, путешествий, получил второе дыхание. То есть Мандельштам через Чатвина сыграл, как эссеист, колоссальную роль для развития целого жанра в Англии. Дело дошло до того, что Брюса Чатвина начали обвинять в плагиате. Он хотел вычеркнуть какой-то образ, который он позаимствовал у Мандельштама инстинктивно, потому что этот образ ему понравился. Есть даже переписка Чатвина с издателем, он пишет «давайте вычеркнем это словосочетание». Не успели. Верстку уже набрали, и книга вышла.

Иван Толстой: Страх влияния.

Игорь Померанцев: Есть еще одно свидетельство влияния Мандельштама на Чатвина. Чатвина начали критиковать персонажи его документальной книги. Вы, мол, все выдумали! Конечно, он выдумывал, он — писатель. Конечно, он вдохновлялся оптикой, обонянием, отношением к слову Мандельштама. Конечно, он выдумывал, и правильно делал.

Или вот ещё одно опосредованное влияние, пример присутствия Мандельштама в литературе англоязычной. Джон Кутзее, лауреат Нобелевской премии, дважды лауреат Букера, южноафриканский писатель, который с 2002 года живет в Австралии. Человек, переживший апартеид, критиковавший остро апартеид, в 2005 году он, наоборот, уже критиковал южноафриканские власти за закон об экстремизме. Вот у Джона Кутзее, великолепного романиста, есть большая книга эссе о цензуре. Две главы посвящены Мандельштаму, подробнейший анализ, причем филологический, скрупулезный анализ. Объект его исследований — «Ода» Мандельштама 1937 года, посвященная Сталину. Давайте я процитирую чуть-чуть:

Когда б я уголь взял для высшей похвалы — Для радости рисунка непреложной,— Я б воздух расчертил на хитрые углы И осторожно и тревожно. А дальше: И я хочу благодарить холмы, Что эту кость и эту кисть развили: Он родился в горах и горечь знал тюрьмы. Хочу назвать его — не Сталин, — Джугашвили!

И вот у Кутзее есть остроумный анализ. Он обсуждает такую проблему: насколько был безумен уже в это время Мандельштам, поскольку Надежда Мандельштам говорит, что эти стихи были написаны в угаре, и к ним нельзя относиться как к нормальному произведению. Кутзее не соглашается с ней. Он говорит, что все стихотворение построено на сослагательном наклонении. «Когда б я уголь взял», и так далее. Сослагательное наклонение – это такой грамматический аналог приема остранения. Мандельштам пишет «Оду», но в сослагательном наклонении, как будто он – не он, и якобы это нарочная форма шизофрении, нарочное остранение. У Кутзее – миллионы читателей, а значит, и у Мандельштама

Иван Толстой: Как симпатично – иностранец услышал то, что русское ухо не слышит.

Игорь Померанцев: Это не просто иностранец, это англо-саксонский человек. И в английском языке сослагательное наклонение играет гораздо большую роль, нежели в русском, есть всяческие разновидности сослагательного наклонения. Благодаря этой роли сослагательного наклонения английский значительно вежливее, чем русский, грамматически и интонационно вежливее.

Иван Толстой: Оно же уступительное.

Игорь Померанцев: Оно оставляет за тобой возможность выбора. Поэтому это услышал англоязычный писатель, человек, для которого сослагательное наклонение – одно из самых выдающихся грамматических достижений английского языка. И, наконец, то, с чего мы начали – переводы. Вы знаете, это такой трюизм, что поэзия непереводима. Я согласен с этим трюизмом. Но я долго думал, а почему не переводима? Я хорошо знаю украинский язык, я всю жизнь читаю по-украински. Почему украинская поэзия не переводима на русский? Формально ее можно перевести. Благодаря украинской поэзии, прежде всего, а потом немецкой и английской, я понял, в чем дело, по крайней мере, мне кажется, что я понял, в чем дело. У каждой национальной поэзии есть… Поскольку поэзия — это импровизация на тему языка, в отличие от прозы, это и есть сгусток языка, это и есть слиток языка. У каждой национальной поэзии есть свой нерв, есть даже своя нервная система. Украинская поэзия – это такая капсула памяти, это послание к потомкам. Она экзистенциально важна. Благодаря ей выжил украинский язык, и не просто выжил, а артачился, сопротивлялся, жил, даже развивался под гнетом. А немецкая поэзия… Вот когда я жил в Германии, я много читал. Там, по-моему, совершенно другой нерв, он связан с твердым порядком слов, и немецкий поэт преодолевает эту жесткую грамматику благодаря свободе интонации, свободе стиля, лексики. И, на мой взгляд, преодоление жесткой грамматики немецкого языка осуществил Райнер Мария Рильке. Теперь об английских стихах. Я внимательно читал, внюхивался – а в чем же дело, какой нерв? Я думаю, что это противостояние англосаксонских и латинских корней. Потому что 40 процентов английской лексики – это латинские корни, через норманнов, и почти все абстрактные понятия – латинские. А вот земное, предметное, осязаемое – это англосаксонское. Мы берем три этих поэзии и пытаемся переводить с одного языка на другой. Слова можно перевести, а нервную систему перевести нельзя. Благодаря Мандельштаму, мне кажется, я понял нерв русской поэзии, ее своеобразие. Вот у Мандельштама есть знаменитые слова, которые часто цитируют, о дозволенной литературе и недозволенной, и что дозволенная — это мразь, а недозволенная – ворованный воздух. Никогда бы ни один английский поэт такой мысли не высказал, потому что это не актуально для англичан. Я думаю, что это и есть нерв русской поэзии, этот ворованный воздух. И даже когда мы говорим о Пушкине, да, он не просто воровал воздух, он — грабитель. Он был невыездной поэт, а дышать хотел полной грудью. Он знал языки, поэтому у него столько переводов с иностранных языков, поэтому такие глубокие влияния французской, английской и, отчасти, немецкой поэзии. Это — его путешествие заграницу. Через стихи, через поэзию. Он воровал, он грабил, в высоком смысле этого слова. Благодаря Мандельштаму я для себя, по крайней мере, для себя нашел какие-то слова, объясняющие, почему поэзия непереводима. Да потому что у каждой поэзии не просто свой язык, своя лексика, своя грамматика, а своя нервная система. Можно сделать пересадку сердца, наверное, можно сделать пересадку мозга, но невозможно пересадить нервную систему.