Сегодня умер Александр Ройтбурд. Его голос и его стихи звучат в передаче Игоря Померанцева.

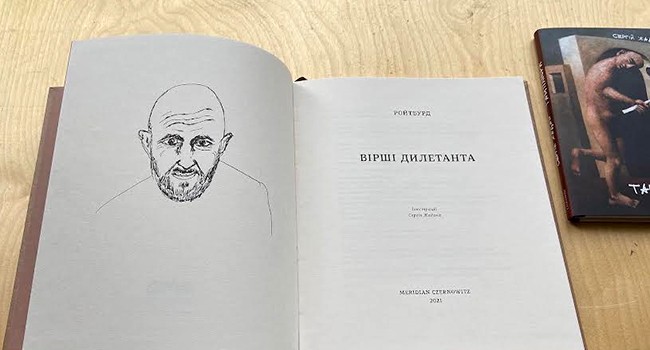

Игорь Померанцев: Музей имени А.Ройтбурда я придумал. Такого музея нет. Но сам Ройтбурд – лицо реальное. У него репутация одного из ведущих украинских художников. Живёт он в Одессе и в Киеве. Одесса – его родной город. Ещё Ройтбурд – популярный блогер и директор Одесского художественного музея. Но и это ещё не всё. Мало кому известно, что он – поэт. В этой передаче вы услышите монологи и стихи Александра Ройтбурда. Это своего рода звуковой автопортрет художника.

Записала Ройтбурда в Одессе профессор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Лидия Стародубцева.

Я думаю, что смыслом жизни является сама жизнь. Я думаю, что в ней надо стать собой. Как получилось, что я стал живописцем? Я воспитывался в семье инженеров, которые каждое утро очень рано уходили на работу. Они не всегда были этому рады, а я был очень не рад, что меня няня отводит в детский сад. Я очень жалел своих родителей и решил, что когда я вырасту, я не буду ходить на работу. Придумаю какую-то профессию, которая бы не требовала хождения на работу. Я решил, что я буду художником.

Почему быть художником, зачем быть художником, каким художником? Оставаться в живописи или переключаться на какие-то новые медиа, что именно в живописи искать? Эти вопросы вставали передо мной по мере поступления, встают до сих пор, я их решаю. Как работает художник? Рассказываю честно: художник должен сидеть, в одной руке круглая палитра, в другой набор кистей, на голове бархатный берет. В это время к нему прилетает муза. Как правило, такая миниатюрная барышня без трусов, но с крыльями. Она начинает над ним порхать, тогда в душе художника рождается вдохновение. И когда в душе рождается вдохновение, художник создает шедевр. Это как оно есть на самом деле. К сожалению, у меня так еще ни разу не получалось, у меня все гораздо прозаичнее. На какой-то мотив может натолкнуть что угодно. Увиденная чья-то картина или какой-то ее ракурс, или ее фрагмент, или какое-то сочетание цветов, или какой-то звук, или какая-то фраза из литературного произведения, или фрагмент сна, выловленный и запомнившийся визуально. В тот момент, когда твоя конструкция начинает удивлять тебя, она выходит из-под твоего контроля — это и есть момент, когда ты понимаешь, что ты взял под контроль то, что не контролируется.

“Стать миллионером, будучи художником, в нашей стране еще никому не удавалось”

Я пишу, как правило, мастихином с очень толстым слоем краски. Это достаточно тяжелый физический труд, все выдавливать, размазывать. Поэтому чувствовать, что это не я пишу, а кто-то пишет, не приходится, мои работы, как правило, пропаханы. Но иногда какая-то деталь, какое-то движение, которое ты даже не рассчитывал, которое само собой получилось, вдруг становится каким-то центром, которого раньше не хватало, вот это, наверное, и есть творческая удача.

У меня нет работ, с которыми бы я никогда в жизни не расстался, потому что я не верю, что они слишком понадобятся в могиле. У меня есть работы, которые, наверное, я лучше бы не писал, но жалко уничтожать, и есть работы, которые жалко отпускать. Я создал более двух тысяч вещей, представьте себе, если бы они все были со мной. Процитирую Козьму Пруткова: поощрение столь же необходимо гениальному поэту, как канифоль смычку виртуоза. Конечно, мне приятно, когда то, что я делаю, находит у кого-то отклик положительный. Я внимателен к серьезной профессиональной критике. Я абсолютно нечувствителен к нападкам идиотов. Моим идеальным зрителем являюсь я сам. Это и есть тот зритель, для которого я работаю, которого я себе представляю.

Путь каждого человека уникален, если только он осознает себя как человек, осознает свое я, осознает, как сказал ребе Зуся, что Богу не нужно два Моисея, ему нужно, чтобы был отдельно Моисей, отдельно Зуся. Тем не менее, конечно, я осознаю себя в резонансе с огромными пластами искусств, от сцен с бизонами в пещере Ласко до творчества моих друзей-современников и младших современников. Что-то мне ближе, что-то мне вчера было ближе, а сегодня дальше. Как влюбленность, то вспыхивает, то ослабевает. По-моему, Ренуар сказал, что художником невозможно стать на природе, им становятся в музее. Именно отталкиваясь от искусства, художник создает искусство. Конечно, у меня были периоды, когда я работал под чьим-то влиянием. Конечно, сначала я был сезаннист. Покажите мне художника, который им не был, и я удивлюсь. Подавляющее большинство прошло через школу Сезанна. После этого сезаннизм расширился в целом на опыт «Бубнового валета» с его соединением сезаннизма и наива. После этого, конечно, были эксперименты с кубизмом и с абстракцией. Параллельно с этим был опыт Фалька и опыт одесских художников. Потом на меня начали влиять мои современники и сверстники, начиная от не воспринятых мною концептуалистов, и разумеется, с восторгом воспринятого мною киевского трансавангарда. Я могу называть еще множество имен, которые на меня так или иначе повлияли. Рембрандт — это обязательно, Тициан — это обязательно, Караваджо, Северное Возрождение. Конечно, русский авангард и украинский авангард, особенно его фигуративная часть, Шагал, Анненков, Альтман, Тышлер, если говорить об Украине, Петрицкий. Имен множество. На меня влияет все, я всеяден и хорошо усваиваю. При этом от меня остаюсь я. Мне очень трудно подражать, получается всегда хуже. Это связано с тем, что мой язык сформирован моим темпераментом, моей психикой, моим интеллектуальным багажом, моим жизненным опытом, моими фобиями и маниями. Это не то, чему можно научиться и повторить.

“Я родился в еврейской семье, почувствовал, что такое государственный антисемитизм”

Я не вижу ни одной подделки под себя. Несколько видел, но это было очень смешно, я начинал смеяться сразу. Ирония, с которой я гляжу на мир — это в принципе единственное защитное средство психики, если вспомнить, какие годы мы пережили и продолжаем переживать. Если все это воспринимать абсолютно серьезно, можно сойти с ума. Начиная с детства, когда все жили в какой-то стране и во главе этой страны стоял очень немощный человек со смешным голосом, который читал какие-то ритуальные тексты, значение которых не понимал ни он, ни я, ни те адресаты, ни даже те, кто эти тексты ему составлял. Это все был такой комический ритуал, который, тем не менее, был в Советском Союзе сакрализован. За этим стояли какие-то страшные вещи, мы все знаем и про преследования, и про нарушение прав человека.

Я родился в еврейской семье, почувствовал, что такое государственный антисемитизм. Тем не менее, если смотреть на это как на абсурдное представление, с реальностью легче мириться. С тех пор поводов для того, чтобы смотреть на всю окружающую нас жизнь как на нелепый абсурд, к сожалению, не очень уменьшилось, количество поводов не слишком уменьшилось. Я не верю сегодня в возможность какого-то целостного мировоззрения, если это не религиозный фанатизм, либо нерелигиозный фанатизм. Можно вернуться в состояние цельности, отвергнув постмодернизм — это тоже будет симуляция цельности. Я не верю в то, что человек может верить в непогрешимость одной из истин, не принимая во внимание, что параллельно есть другие истины, может быть как-то противовесящие той истине, которую он для себя выбрал, но, тем не менее, имеющих право на существование.

“Ирония, с которой я гляжу на мир — это единственное защитное средство психики, если вспомнить, какие годы мы пережили”

Как говорят психиатры: здоровых нет, есть недообследованные. Если говорить о том, является ли искусство национально окрашенным или космополитическим, то я очень по-еврейски отвечу: и да, и нет. Наверное, процента три-четыре моих работ являются с точки зрения тематики еврейскими. С другой стороны, я уверен, что у человека есть идентичность, иногда простая как валенок, иногда достаточно сложная. Поэтому и мое еврейское этническое происхождение, и моя принадлежность изначальная к русской культуре, мой выбор Украины как своей политической идентичности, все это так или иначе, конечно, преломляется в том, что я делаю.

В Одессе меня держит сегодня музей, семья, мой дом, который я очень люблю, хотя мой киевский дом я тоже люблю. В Одессе меня держит ощущение того, что не даст ни одно другое место на земле, ощущение непрерывности жизни. Проходя по каким-то улицам, я могу погрузиться в ощущения себя пятилетним ребенком, который куда-то идет с мамой. Глядя на какое-то окно, где сегодня выставлена какая-то гадость, висит отвратительная вывеска, я вспоминаю, что здесь когда-то стояла елка, был нарисован Дед Мороз, над ним было написано 1966. Я спросил: а что это значит? Мне сказали, что скоро наступит 1966 год, а сейчас 1965 год. Я знал, что годы нумеруются. Я учился читать по вывескам. Я помню, где на каких домах эти вывески висели. Мне очень больно смотреть, как исчезают какие-то двери XIX века, кованные ворота, как вместо лепнины какие-то уроды ставят себе пластиковые курятники. Но тем не менее этот город еще остается городом, который может мне об этом напомнить, вернуть мне мою непрерывность, непрерывность моей жизни.

Одного какого-то мига, когда я почувствовал тотальное счастье, слияния с собой, наверное, в моей жизни не было. Но в принципе то, как я живу — это, наверное, оно и есть. Даже когда меня что-то злит, даже когда мне что-то надоело, ощущение того, что я делаю что-то правильное, дает мне силы. В частности, Одесский музей, который в принципе является достаточно тяжелой нагрузкой, поскольку я его воспринимаю как лично свое, малейший шаг в сторону того, чтобы он стал лучше и интереснее –для меня источник каких-то и жизненных сил, и позитивных эмоций. Вы понимаете, что при моей зарплате в 200 долларов, которую мне недавно повысили, иначе как к миссии к этому относиться невозможно, материальной составляющей здесь нет. Эффект новизны через полтора года постоянного хождения на работу, погрязания в каких-то прозаических деталях нивелируется. Поэтому как ни смеялся постмодернизм над идеей служения, я чувствую, что я живу в этом режиме сейчас.

“У меня нет работ, с которыми бы я никогда в жизни не расстался, потому что я не верю, что они понадобятся в могиле”

Мечтал в детстве не работать, а сейчас хожу на работу. Дело в том, что между тем, о чем я думал в детстве, и тем, что происходит сейчас, в моей жизни был такой эпизод. Я прочел книгу одного такого писателя по фамилии Сковорода, там он употребил такое словосочетание «сродный труд». Для меня есть огромная разница между сродным трудом и хождением на работу. Искусство, особенно в наше время — это не социальный вид, это не бизнес серьезный. Стать миллионером, будучи художником, в нашей стране еще никому не удавалось. Если говорить о моем отношении к деньгам, то я могу предполагать некоторую зависимость: когда их у меня их очень мало, мое настроение гораздо хуже, чем когда их больше. С годами появляются какие-то привычки, без которых уже сложно обходиться. Я привык к определенному уровню комфорта в этой жизни. Я люблю большие квартиры, я люблю высокие потолки, я люблю вкусную еду, я люблю хорошее вино. Я гедонист отчасти. Можно быть, наверное, гедонистом и без денег, но с деньгами легче. Художник по сути своей свободная профессия. Я шел в искусство за свободой, считаю это единственным смыслом нахождения в искусстве. Единственная привилегия, которая есть у художника — это свобода.