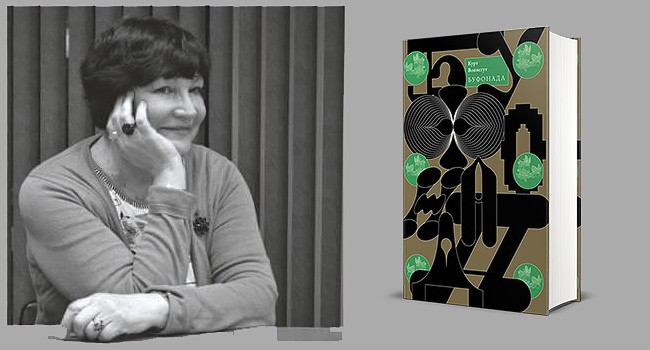

Татьяна Некряч – украинский переводчик англо-американской литературы. Это в ее переводе мы читаем Харпер Ли, Стейнбека, недавно вышедшего Воннегута. Переведенные ею пьесы ставят в театре имени Ивана Франка.

Вы помните свой первый художественный перевод?

— Первым опытом стал рассказ Агаты Кристи, бог знает почему я решила его перевести на украинский язык, который был тогда не в чести. В ту пору украинский язык был у меня в глубоком пассиве. По сути, я стала говорить на украинском после 1995 года, после того, как побыла на программе Фулбрайт в Америке. Но это отдельная история. Она перевернула мое понимание и себя, и ситуации. Рассказать?

После 1991 года, когда номинально мы стали независимы, встал вопрос о языке. У меня на кафедре перевода в университете имени Шевченко некоторые вдруг как-то сразу стали активно разговаривать на якобы украинском: «У сінтябрі ми проведемо міроприємство», и тому подобное. Я не могла себе позволить так говорить. Один персонаж из коллег, не буду его сейчас называть, считал себя единственным украинцем, единственным переводчиком, единственным лингвистом в мире, провозглашал: всех «носіїв російської мови треба фізично винищити», и тогда все будет хорошо. У меня это вызвало такую острую реакцию, и я сказала: буду последним человеком, который перейдет на украинский язык. Такой у меня характер — специфический, не из лучших. Украинский всегда существовал в моем сознании, но вторым. Я выиграла стипендию Фулбрайта для исследователей, уехала в прекрасный университет в Америке — Ратгерский. И в Нью-Йорке я встретила своего давнего студента, который сейчас уже профессор Колумбийского университета, активно ратует за развитие українського языка, это Юрий Шевчук. Мы гуляем по Гринвич-Виллиджу, и я с этаким апломбом заявляю: «Буду сопротивляться давлению, нельзя к языку силой принуждать, нужно развивать язык, развивать культуру». Я и сейчас так считаю. А Юра говорит мне так спокойно, без агрессии, без напора: «Танюша, ну ты же филолог, ты на всех языках должна говорить хорошо. А на каком — выбирай сама». И я что-то «кликнуло». Я подумала: да, я должна говорить на украинском безупречно, чтобы никто не мог сказать: «Ты не говоришь потому, что не умеешь». И все психологические запреты исчезли в один миг. Я же всю жизнь читала книги, и никогда не могла вспомнить, на каком языке их читала – на русском или на украинском. Легко и с удовольствием стала говорить и писать по-украински. Я не предлагала себя в качестве переводчика, это мне предложили переводить.

А тот первый перевод на украинский был, кажется, в конце 1970-х годов. Я вдруг подумала: а получится ли у меня на украинском? И взяла прелестный рассказ Агаты Кристи, он никогда не переводился, очень ироничный, с неожиданной, нестандартной концовкой. Недавно мне попались эти бумажки с переводом — писала от руки тогда. И, мягко говоря, ужаснулась. Я перевожу уже около пятнадцати лет, и не сравнить тот уровень украинского языка, который у меня был вначале, с тем, который сейчас. Язык требует непрестанной практики, обогащения. Конечно, перевод очень развивает язык переводящего. Но рассказ все равно прелестный, если бы можно было, я бы его доработала, можно было бы напечатать. Я была бы счастлива. Это моя первая проба, у меня много чего лежит в шкафу — переведено, и никуда не пошло.

Переводили для себя?

— Наверное, это можно назвать – для себя. Я перевела все пьесы Оскара Уайльда — для себя. И перевела неплохо: показывала перевод театральным людям, и они говорили: «У тебя стопроцентно сценический перевод». Мне и Богдан Ступка говорил, когда я переводила для него «Истерию»: «Лягає п’єса на язик. Я вивчив роль одразу, легко». Но переводы эти лежат, никто ими не интересуется. Буду пытаться куда-то их пристроить. Любому театру, который готов поставить. «Саломею» я перевела пятистопным ямбом, чтобы передать стилизованность, приподнятость, архаичность языка этой драмы. У нас в украинском нет настолько архаизованных форм, и вот это «остранение» мне, надеюсть, удалось передать с помощью изменения поэтической формы.

Где это можно почитать, услышать?

— У меня намечается встреча с молодым режиссером Давидом Петросяном в театре имени Франко. Он поставил сейчас там «Войну», любопытный спектакль. Давид, как-будто, заинтересовался: «Я бы хотел поставить вашу «Саломею». Для Камерной сцены это было бы изумительно». Но я боюсь что-либо загадывать. Театральные люди непредсказуемы

Хорошо, мы не будем загадывать. У вас появился свой свод правил — что можно и что нельзя делать переводчику? Что вы себе разрешаете?

— У меня даже статья была об этом: «Как далеко мы можем зайти?».

И «что мы можем себе позволить»?

— Понимаете, существует много мнений, подходов к переводу. Каждый переводчик отстаивает свое. Многие подходы мне в высшей степени чужды. Для меня главное — приоритет автора. То есть, если я берусь за какое-то произведение, для меня основное — передать все, что хотел сказать автор. Для этого нужно гораздо больше, чем знать два языка. Необходимо достигнуть динамическую эквивалентность, как это называл Юджин Найда: перевод должен вызывать у аудитории перевода точно те же реакции, которые вызывает подлинник у своей аудитории. То есть, читатели перевода должны плакать, когда плачут читатели-носители языка, смеяться, сочувствовать, ненавидеть – симметрично. Стопроцентного совпадения никогда не будет, всегда остается культурная разница. Мы никогда не поймем чужую литературу так, как написанную нашим родным языком. И в нашей оценке есть какие-то параметры, измерения интуитивные, впитанные на генном уровне, вне нашего осознания.

Еще, — если я берусь переводить, желая лишь показать какая я умная и талантливая, это, с моей точки зрения, заведомый провал. Если я берусь переводить, не думая о себе, чтобы читатель забыл, что перед ним перевод, а воспринимал как прямой диалог между ним и автором… Вот это для меня идеальная цель. Что получается — не мне судить. Но когда я читаю чужие переводы, то очень хорошо понимаю, что хотел переводчик – показать автора или выпятить себя.

Скажем, если некая дама на Книжном Арсенале в Киеве заявляет, что «все писатели в мире пишут на несуществующих языках, — они пишут, а я их буду переводить тоже на несуществующий язык», тут я серьезно подумываю о вызове скорой психиатрической помощи. Эта дама заявляет с апломбом, что «Джейн Эйр» написана не английским языком, а языком, которого нет, добавляя при этом с некоей гордостью, что сама она, конечно, английского не знает, но ей «Рабинович напел по телефону», и теперь уж она-то переведет его так, что все ахнут. В этом последнем я, кстати, не сомневаюсь, что ахнут, то ахнут! Впрочем, у оной дамы под рукой есть русские переводы и три или четыре украинских. Тут можно не заморачиваться с оригиналом. А чего стоят заявления о том, что для того, чтоб переводить, не надо знать языка, на котором написана книжка. Да-да, представляете, есть и такое «ученое» мнение, которое серьёзно отстаивают некоторые горе-переводоведы, развязывая руки халтурщикам.

Вам важно знать обстоятельства (время и место) этой эпохи, в которой писали исходник?

— Безусловно. Я всегда читаю гораздо больше, чем только само произведение, и еще до того, как начинаю переводить: во-первых, я должна все знать об авторе, о роли этой книги в его жизни. Кстати, чаще я переводила женщин. Не потому, что я выбирала, просто так получилось. Стейнбек и Воннегут пока исключения, но надеюсь, что это станет правилом. Обязательно надо знать эпоху, надо почувствовать. Спасибо Гуглу, мы можем увидеть место действия. Вот я описываю Калифорнию у Стейнбека, насмотрелась всяких картинок, и потом легче было находить правильные слова. Безусловно, знание двух языков — это то, что требуется безоговорочно. А уже все остальное — культурный пласт. Кто-то сказал, кажется, Андре Лефевр, что перевод это переход не от языка к языку, а от культуры к культуре. В общем-то, мы, переводчики, привносим другую культуру в свою, даем о ней представление, и она становится частью нашей.

И работа с историей и памятью. Что было понятно во времена «Джен Эйр», может быть непонятным современному читателю.

—Я считаю очень печальным то, что сейчас издательства практически отказались от серьезных исторических, культурологических, литературных комментариев. Я очень люблю старые советские издания, это такой высокий уровень, что иной раз читаешь комментарии с большим интересом, чем саму книгу. Я сама делала комментарии к роману «К востоку от Эдема» Стейнбека и получила огромное удовольствие. Обычно я отдавала комментарии редактору, а тут взялась сама. Мне вообще не хотелось расставаться с этой книгой. Выбор того, что требует пояснения (комментирования), я проверяла на своих магистрах: спрашивала у них, что им говорит то или иное имя, название, событие… Если они не знали (как, в основном, и случалось), я писала комментарий.

Чаще требуется пояснять, да.

— Вот! Значит, теперь я всегда буду писать комментарии. Это очень обогащает и расширяет культурные горизонты. Некоторые вещи я и сама знала слабо, или вовсе не знала. До многого нужно было докапываться. И книга эта меня невероятно обогатила, в том числе психологически. Культурно-исторический фон Америки от середины XIX-го века до середины XX-го — это безумно интересно. Переводить я берусь еще и из-за того, что я человек очень любознательный. Меня все интересует. С одной стороны, переводчик — профессия зависимая, мы не сами выбираем, нам предлагают переводить. То есть, я могу переводить то, что хочу, но все время работать «в шкаф» — что хорошего? С другой стороны, пока что я переводила лишь то, что люблю. От многих предложений отказываюсь. Берусь только за то, что мне самой нравится. И, конечно, когда любишь — выкладываешься на сто процентов.

Расскажите об украинской школе перевода. О связи между Кочуром, Лукашем и современными переводчиками.

— Я считаю себя ученицей Кочура. Хотя мы с ним никогда не встречались, так же как и с Мыколой Алексеевичем Лукашем (у меня была возможность, но он уже тогда умирал, не хотелось тревожить больного человека).

Для меня все, что я читала в переводах Кочура, и то, что я читала в его работах о художественном переводе — полностью созвучно с моим восприятием. То есть, это тот же приоритет автора, та же, в общем-то, нацеленность на ту культуру, которую надо перенести сюда, а не наоборот. Существуют две основные стратегии в художественном переводе — доместикация и форенизация, по-украински «одомашнення»и «очуження». «Очуження», форенизация — это перенесение читателя в мир автора, погружение его в иностранную культуру, а «одомашнення» – перенесение автора в страну читателя.

Любопытно, что Лукаш и Кочур, эти два величайших мастера, исповедовали диаметрально противоположные стратегии: Кочур был сторонником форенизации, а Лукаш – доместикации. Лукаш был гениальный человек, гениальный во всем. И то, что он избрал именно эту стратегию, было вполне сознательно. Украинский язык в те поры (это было на моей жизни, наблюдала сама) разрушался. Его не просто приостановили в развитии, это была намеренная русификация языка – возьмите, например, издание, русско-украинского словаря в 1960-е годы под редакцией академика Белодеда. Все это происходило у меня на глазах: сегодня я прохожу мимо почты, и там написано «філія зв’язку», как было испокон века, то завтра это становится «відділення». Сегодня была «Їдальня», завитра она уже «Столова». В газете «Вечірній Київ» некий ударник труда «запалив горілку», а оказывается, что это была горелка, то есть, «пальник». Таких примеров я могла бы привести множество. Мы и сейчас расхлебываем последствия этого процесса, который был абсолютно сознательный и инспирировался сверху. А Мыкола Лукаш своими «одомашненными» переводами сохранял и обогащал украинский язык, не давал ему погибнуть. Он обращался к каким-то старым текстам, чуть ли не XVII или ХVIII века, брал оттуда слова, которые вышли из обращения, но остались прозрачными, понятными. Он вносил их в перевод, и они обретали новую жизнь. То есть, его жизнь и его работа — подвижничество.

Вакцинация языка.

— Роль Лукаша в развитии украинского языка невероятна. Его последователи, к сожалению, не обладают его гениальностью, и я переводы их читать не могу, зачастую, они тяжеловесны и неудобоваримы. Когда я читаю в переводе Лукаша «Декамерон» или «Дон Кихот», я восхищаюсь его языковыми экспериментами. И при этом – легкость восприятия. Вот есть у Шекспира пьеса «Троил и Крессида», я пыталась читать ее по-русски классе в шестом или в седьмом, бросила – редкостная тягомотина! А в 1986 году вышел украинский 6-ти томник Шекспира, и меня попросили написать обзорную статью о переводах. Я человек дотошный, все просмотрела, дошла до «Троїла і Крессіди», начинаю читать, и складывается впечатление, что это какая-то совсем другая пьеса. Во-первых, нет ощущения перевода, а ощущение первозданности и свежести языка. Сверкает и искрится ЯЗЫК. Чей перевод? Лукаша! То, что он делал с текстами — это какая-то фантастика, языковое волшебство! Такие люди, может, рождаются раз в триста лет. Григорий Кочур был невероятно образованный человек, истинный интеллигент, до последней клеточки. И его перевод «Гамлета», конечно, прекрасен. Все невероятно изысканно, изысканно не в смысле искусственно и деланно, нет, тут неуклонное следование за автором. И при этом – никакого насилия над родным языком. И непостижимо магические вещи у него есть, ну, например знаменитый «Ворон» Эдгара По. Что ворон каркает в оригинале? «Nevermore» – «Больше никогда». Кочур перевел, как не перевел никто: «Не вернуть». Представляете, так сохранить и звуковую форму, и смысл! И Лукаш это умел делать изумительно: недавно услышала, как он переводил тексты опер, где очень важно соответствие текста музыке и ритму. Итальянскую фразу «mio tresoro» — «мое сокровище», он перевел «Моя ти зоре», представляете? Конечно, эти два человека были бесконечно одарены, но при этом еще и очень образованы. Сейчас расплодили всевозможные переводческие факультеты, но учат-то очень плохо. И не просто плохо, а часто, с моей точки зрения, не тому, что надо. Как можно внушать студентам, что не надо знать иностранный язык для того, чтобы с этого языка переводить!

Это ужасно.

— Это катастрофа.

А чему вы учите своих студентов?

— Всему, что знаю сама. Учу их языку. Соответствиям, стандартным соответствиям, есть же базовые правила перевода. Учу творчески относиться к тексту, опять-таки, как и насколько мы можем отклониться от оригинала, чтобы все-таки остаться в поле тяготения автора. В этом смысле меня очень многому научил Набоков. Я отказалась переводить на украинский язык «Лолиту», потому что предложили переводить с русской версии. А русская версия очень сильно отличается от английской. Ну и я (сейчас могу сказать – сдуру), отказалась. Надо было брать. Потом я, просто для эксперимента, перевела двенадцать глав, получила огромное удовольствие, но я работала одновременно с двумя авторскими текстами и видела, какие пути выбирал Набоков, создавая русский текст. Видела, что для него важнее. Если для него была важнее форма — я в своем переводе шла этим же путем, если содержательные параметры – некоторые формальные элементы приносились в жертву.

То есть, три языка участвовало в переводе?

—Да. И это была замечательная школа. Этому я стараюсь учить студентов. Нельзя, мне кажется, готовить именно художественного переводчика. По научной специальности я — литературовед. Писала диссертацию по литературоведению, мне это служит очень хорошей базой, — умение читать книжки, докапываться до всех смысловых нюансов. Но при этом я всю жизнь преподаю английский язык. Тоже непрестанно развиваю язык, углубляю его, а потом, в художественном переводе, это естественно сошлось, сложилось.

Встретились литература и язык?

— Да. Так, мне кажется, и надо учить. Ну а перевод… У нас в университете был военный перевод на 3-4-м курсе, и когда я училась, преподаватели наши были, без преувеличения, гениальные. После каждого занятия я худела килограмма на три, мы выползали из аудитории никакие, полумертвые. Но это была великолепная методологически школа. И не важно — военный ли перевод, технический, или какой-то еще. Нам давали базовое видение структуры и всех особенностей текста и вырабатывали у нас умение правильно применять переводческие приемы и алгоритмы, чтобы избежать смысловых и языковых потерь.

Чему вы учитесь с каждым новым переводом?

— Меня обогащает обязательное погружение в другой мир. Это другая психология, другие манеры, другие выразительные средства, другое все… Я ведь переживаю жизнь каждого персонажа.

С Воннегутом тяжело было?

—Нет. После Стейнбека не было тяжело. Но Стейнбек — это 750 страниц. Роман, который охватывает несколько поколений. Роман, получивший Нобелевскую премию, а тогда Нобелевку давали исключительно за литературные достоинства. А роман Воннегута чуть ли не втрое короче, но нельзя сказать, что он легче, нет… Вот чему я точно всегда учу студентов: такого понятия, как легкий, простой художественный перевод, не существует! Расслабляться нельзя никогда, ни на минуту. Каждый перевод имеет свои собственные проблемы, свои собственные подводные камни. Нужно постоянно быть начеку. Вот это, наверное, самое важное – помнить об уникальности произведения и стараться создать нечто равноценное, достойное войти в нашу собственную культуру. Сказать, что роман Воннегута переводить было легче, потому что он меньше по объему, нельзя. Меньше времени ушло – да. Меньше усилий – нет.. Мне пришлось поломать голову с Воннегутом, там уйма всевозможных вызовов. Можно сказать – пришлось помучиться, но это сладкие муки, на самом деле. Это интеллектуальное наслаждение.

Какие задачи перед вами ставил Воннегут?

—Чисто языковые… Ну, допустим, там стихи есть. Я не перевожу поэзию, но если в прозаическом тексте встречаются стихи, то справляюсь с этим сама. И в романе Воннегута «Буффонада»все стихи переводила я. Но есть там один фрагмент, когда героиня читает сонет Шекспира. Ну, казалось бы, какие проблемы? Все сонеты Шекспира переведены на украинский язык, бери и вставляй в текст. А его нельзя вставить в существующем переводе Дмитрия Паламарчука без искажения общего смысла и настроения. В целом, перевод хороший, но у Шекспира совершенно скрыт род, это легко позволяет английский язык, адресатом оригинала может быть как женщина, так и мужчина. В переводе же – это обращение мужчины к женщине. Оставить перевод таким, как есть, значило бы нарушить правдоподобие или вызвать комический эффект там, где его у автора нет. Такое непозволительно.

Вот мне и пришлось немного изменить перевод Паламарчука, с тем, чтобы приблизить к тому, что есть у Шекспира: я скрыла род. Отметила, разумеется, что это перевод Паламарчука, но с небольшими изменениями. К счастью, редактор мое решение принял.

Понимаете, перевод — это всегда процесс принятия решений. Каждый раз ты решаешь, что именно из возможных вариантов выбрать. Когда я перевожу для театра, то люблю знать заранее распределение ролей. Мне намного легче и удобнее переводить, если я знаю, что тут играет Бенюк, или Хостикоев, а вот это Сумская, а это Богдан Ступка. Я уже слышу их голоса, я знаю их интонацию, я подсознательно под их индивидуальность подстраиваюсь. Но когда я перевожу романы, я тоже должна слышать голос каждого героя. Я должна их видеть и слышать, я никак не могу себе позволить исказить их личность. Это истекает из моей главной предпосылки – приоритет автора. Себя как индивидуальность я проявляю на лекциях, в личной жизни, а здесь верх профессионализма – стать невидимой как переводчик. Вот если переводчик забывает о своем «я», подает крупным планом автора, а не себя, люди читают этот перевод, как подлинник, и тогда этот перевод удачный. Себя переводчик так или иначе проявит. Надо стать соавтором, а не подменять автора собой.

Вам уже известна следующая книга, которую вы будете переводить?

— Нет. Я получила какое-то общее предложение, от харьковского издательства «Клуб Сімейного Дозвілля», мол, не хотите ли вы с нами сотрудничать. Ответила: «Если предложите что-то достойное». Но, между нами говоря, сроки в этом издательстве драконовские, а гонорар смехотворный. Вообще, художественным переводчикам платят унизительно малые деньги. Но для меня это не самое важное. Я возьмусь переводить по-настоящему хорошую книгу. Кого-нибудь из тех авторов, которых люблю. Иначе не вижу смысла.

Относительно пьес: если мне поступит предложение от театра, возьмусь за все. Перевод для театра – это совершенно особая форма. Актеру важно произнести фразу без усилий, его слова должны быть правильно услышаны в зале. Тут нужно постоянно учитывать и звуковую форму реплики, не только ее удобопроизносимость, но и удобопонимаемость. Перевод драмы должен быть сценичным.

Переводить для театра иногда бывает очень болезненно, случаются горькие разочарования. Ты переводишь – видишь одну трактовку пьесы, а режиссер видит совершенно другую. Но с переводчиком никто в театре не советуется, а напрасно. Никто другой так глубоко не вникает во все смысловые и психологические нюансы. Переводчик – и.о. автора. Когда я переводила «Истерию» Терри Джонсона, то видела картинку, напоминающую начало «Земляничной поляны» Бергмана, сон старика: все, вроде бы, совершенно реально, бытово, и вдруг какие-то искривления, сдвиги реальности, и становится жутко. Но на сцене я увидела нечто совсем другое. Все было банальнее и «балаганнее», трагифарса не получилось.

С переводом прозы несколько иначе: я не знаю, какую «картинку» видят мои читатели, как они трактуют в своем воображении тот или иной роман. Наверняка, у каждого свое вИдение. Сугубо индивидуальное. Но так происходит с любой книгой. А в театре все написанное сводится к вИдению режиссера и исполнению актеров.

Но проза ли, драма ли, поэзия ли – а перевод дело захватывающее, всепоглощающее, волнующее, трудное. И очень любимое.

Текст: Вика Федорина