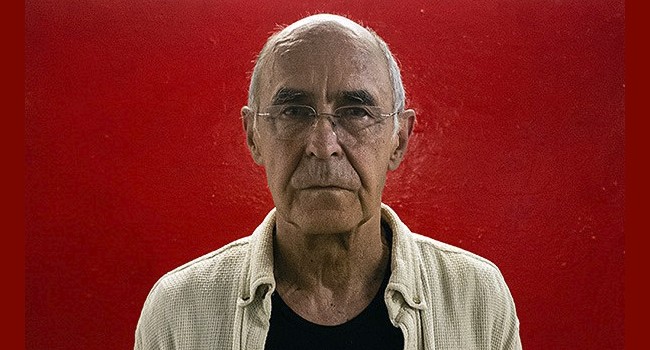

Художник, опережающий свое время. Мастер, теоретик искусства, мыслитель. Тиберий Сильваши – о видении художника и его работе с реальностью, о школе и внутренней свободе, о Киеве.

Что вас меняло в самом начале пути? Что направляло и двигало потом?

– Ты всегда начинаешь в рамках определенной системы пластических норм. В каком-то объеме их дает художественная школа. Кроме того, существует багаж внешних впечатлений, из которых так или иначе складывается видение человека-художника, его ценности, его вкусы. Ты начинаешь отбирать: что-то нравится меньше, что-то больше. Так формируется круг предпочтений, который на тебя влияет.

Я учился в Республиканской художественной школе. Это легендарная школа, через нее прошло не одно поколение художников, и мы всегда с теплотой вспоминаем годы, проведенные там. Школа прививала определенные ремесленные навыки, учила видеть. Кто хотел, тот, конечно, получал неплохое базовое образование и умение. Основанная на традиции реалистического искусства, на методике еще старой Петербургской Академии Художеств, как и позже институт, она давала навыки изображения трехмерного мира в двухмерной плоскости. Но были еще музеи, книги, альбомы: как тот или иной художник делает голову, фигуру, нос, руку. Рисует драпировку или дерево в пейзаже. Еще больше мы учились друг у друга. Так ставится глаз художника, его умение видеть. Так формируются определенные взаимоотношения с пространством и временем, которые и являются определяющими в мировоззрении художника. Вообще живопись – это форма взаимоотношений человека с пространством и временем. В особенности в ее классической форме – картине. На протяжении долгого времени ее пластический язык был понятен, ясен для меня (святая наивность) и не подвергался сомнению.

Я хорошо помню свой первый выход за пределы устоявшейся системы. Как-то на каникулах, в ужгородском музее, я зашел в зал Грабаря. Мне помнится, он был как-то в стороне от основных музейных маршрутов, в закутке. Что-то случилось в этот раз, и я потом удивлялся, как это я раньше не видел? Кажется, это был один из первых случаев, который заставил перестраиваться мою оптику. Или я был готов к этому и нужен был только случай. Я уже знал, в репродукциях конечно, Моне и Писсаро и других импрессионистов. Да и в зале Грабаря я был. Но тут что-то произошло во мне, и эти работы открылись совсем по-другому. Вот у тебя есть представление, как писать натюрморт (сколько таких натюрмортов-постановок уже написано) какой ты видишь банку на столе, драпировку, цветовые взаимоотношения этой банки, яблока, корзинки на этом столе. А оказывается, что это можно делать по-другому. Причем вдруг понимаешь – как. Все лето я провел в работе, писал натюрморты с банкой варенья, фарфоровыми вазами, корзинками фруктов, «практикуясь» в импрессионизме. Такая была моя летняя практика.

Это был восьмой или девятый класс. За эту практику меня чуть не выгнали из школы. Разбор был серьезный. Мне начали показывать, что я «не уложил» в плоскость стола, что плохо скомпоновал, почему «не материально» взято стекло в банке с вишневым вареньем, и многое еще. Такой настоящий профессиональный разбор, вполне доброжелательный, но суровый, с указанием, что я ошибаюсь и не на то ориентируюсь – импрессионизм был под запретом. Это было тяжелое испытание.

Для меня это был первый опыт внутренних изменений. Ты меняешься и начинаешь себя спрашивать: почему это делается так, а не иначе? Я всю жизнь задаюсь подобными вопросами. Оглядываясь назад, я понимаю, что весь смысл был для меня в том, чтобы докопаться до ответов на вопросы: что же такое живопись? Что с ней делать? Почему я? И почему она мне нужна? Почему эти вещи, которые я вижу как цвет, проходят именно через меня? Первый толчок мне дал этот опыт с импрессионизмом. Потом было много таких «опытов» и открытий: увиденная в венгерском журнале плохонькая репродукция натюрморта Моранди в некрологе художника. Параджановские замечания о пейзаже, разговоры и учеба у Яблонской. В более поздние годы встреча с оригиналом Ротко в Вашингтоне. Иногда мне кажется, что в этом смысл моей жизни в искусстве – ответить на вопрос: что такое живопись. Думаю, я и сейчас о ней ничего не знаю и продолжаю задавать вопросы себе и другим… и ищу ответы на них.

И все-таки вы формулировали для себя разные ответы на этот вопрос?

– Я понимал, что это один из способов работы с реальностью. То, чему меня учили в школе, – тоже один из способов, один из инструментов, который используют для своих целей, и очень продуктивный. Тут я должен подчеркнуть, что говорю о своем опыте, о своей персональной практике. Путь от фигуративной живописи, вполне нарративной, со своей логикой композиции, до «цветового объекта» с редуцированным цветом, с отказом от пластических элементов, из которых состоит даже самая простая абстрактная работа, оказался для меня хоть долгим и трудным, но вполне естественным. Это был опыт постепенного отказа от элементов классической картины, от фигуры, от предметного мира, от сюжета. И дальше от жанра, естественно, от рассказа-наррации. Конечно, это заставило меня обратить внимание на опыт авангарда и дальше, – к абстракции середины прошлого века. В «Заповеднике» это было одним из базовых принципов: отказ от всяких «подпорок» для живописи. Только цвет, только структура, только плоскость.

По-настоящему углубляясь в онтологию живописи и цвета, ты понимаешь, что цвет и его материальный носитель – краска, – сама становится предметом изображения. Я изображаю краску, пигмент, носитель цвета, потому, что именно она, краска, последний, нерасчленяемый элемент того, что мы называем живописью. Поэтому на холсте не пейзаж, не табуретка, не чашка, а краплак (такая темно-красная краска). Или кадмий красный. Это такая же реальность, причем более жестокая чем реальность, которую мы созерцаем привычным образом вокруг себя. Это краска, которая становится цветом, и в потенциале – светом, тем «светом» над поверхностью живописи (настоящей живописи) о котором упоминают как о метафизическом свете.

И я бы еще дополнил относительно опыта «смотрения» живописи. Ни одно механическое воспроизведение не будет адекватно опыту непосредственного контакта (смотрения) живописи. Есть некое уклоняющееся от точных формулировок напряжение между ментальным образом и материальностью красочного слоя, которое и отличает настоящую живопись. Потому что, – повторю свою старую формулировку: «не все, что написано красками, является живописью».

И еще, конечно, о картине. Потому что в нашем сознании понятие «живопись» идентично понятию «картина». А 500-летнее существование «картины» сплетено с узором «истории» и «прогресса». А значит, с линейностью времени, с «текстом» и с «алфавитной культурой» по выражению Виллема Флюсера. Живопись долгие годы служила оболочкой властной силы нарратива. Что продолжается и по сей день, хотя с весьма существенным изменением функции картины. Картина, которая была главной формой репрезентативного искусства, в настоящее время становится частью языковых практик в современном искусстве.

Остались главные элементы картины: подрамник, холст, рама, краска. Они стали объектами изучения в аналитической живописи. С ними, их взаимоотношением с пространством, и работают самые разные группы живописцев во всем мире. И это уже не картины, скорее всего, мы должны их назвать по-другому. Я называю их «цветовыми объектами».

Они самодостаточны?

– Да! Это такие «вещи в себе». Живописец дает им возможность «говорить» самим за себя. Это такой процесс, когда живопись регулируется и вырастает из законов, спровоцированным им самим. Нужно только «всмотреться» в ту глубину, в ту «тишину», где она становится источником самой себя. Это то состояние опыта, когда сознание переживает себя не как рефлексию, а как проживающую себя жизнь.

А в чем состоит позиция художника?

– Позиция художника – в работе с реальностью. Позиция художника – позиция искусства. Между тем, как мы мыслим реальность, и самой реальностью существует разрыв, пропасть. И у меня есть надежда, что искусством возможно закрыть этот разрыв. Если по Хайдеггеру – это выйти на просеку в лесу. Именно художественное произведение дает нам понять как нечто есть. Я вот подумал… да…, вот есть это стертое высказывание: «мы живем в мире образов». Цифровых образов. И это уже другая реальность, чем та, которую знали наши родители. И даже мое поколение столкнулось с ней в зрелом возрасте. Эти потоки цифровых данных, мерцание электронных образов меняют сам механизм восприятия и мы находимся в других отношениях с реальностью, чем люди в доцифровую эру. В этом просто нужно отдавать себе отчет. Вопрос о реальности – это как безнадежная попытка дать ответы на последние вопросы. То, к чему стремятся все великие религии и духовные практики. Тот момент, когда прекращается языковая активность, когда вещи неописываемы. Я помню, Сергей Борисович Крымский по этому поводу говорил: «Искусство дает ответы на предпоследние вопросы. На последние вопросы отвечает религия».

Ну и не будем забывать, что существует и другой, профанный вариант «реальности», – система искусства, институции, рынок.

Как это все соотносится с вами?

– Живопись в моем случае – это такой ритуал ежедневного прикасания к холсту. Или рисования. На столе всегда лежит бумага. Когда каждый день приходишь в студию и работаешь. Можно назвать это рутинной работой, а можно представить аналогом духовной практики. Как внешнее проявление она никому не интересна, кроме тебя, но тебе она важна как некое этическое задание.

И работа – это такое бесконечное приключение. Или путешествие с неизвестным концом. Я не знаю, что из этого получится, готов ко всему, и потому с интересом жду следующего поворота. И сама работа (холст, объект) превращаются или в собеседника-спутника, или незнакомца-встречного с которым я веду диалог. Такой вопрос-ответ в котором участвуют глаза, мозг, тело. Краски, кисти, мастихины; свет из окон, звуки музыки, кофе… На холстах часто несколько дат. Они уходят на выставки, возвращаются, какое-то время мы находимся в параллельном существовании. Ни я не обращаю на него внимания, ни он (холст) не взывает ко мне. А потом опять начинается диалог-работа и появляется новая дата отправки на выставку. Конечно, это происходит не со всеми работами. Так и живем. Я когда-то писал: «мои работы закончены в первый день, и не закончены никогда». Так что мой разговор с ними не прекращается никогда, в каждом новом помещении (галерее, музее) они меняются, меняется их взаимодействие с пространством и друг с другом, появляются новые слои взаимодействий.

Как отличается ваше ощущение личной свободы сейчас и «тогда», в советские времена?

– В мире идеологий и не-свободы существовало понятие «внутренняя свобода», и оно действительно работало. Сейчас давление не меньшее, даже большее (мягкая сила) – от институтов рынка. Художник даже не успевает осознать, по каким законам он работает, – причем абсолютно свободно. Раньше, в несвободном обществе, произносились слова, в которые ты не верил. Сейчас же ты спокойно сдаешься: давление рынка мягкое, оно тебя окукливает, и ты незаметно начинаешь соответствовать принятым условностям. Ты свободен! Но очень точно вписан в рамки, которые не ты установил. Все очень просто – тебя покупают или не покупают. У тебя купили работу, и невероятно сложно удержаться от того, чтобы сделать подобную. В ожидании покупателя.

Расскажите о том, как появился «Живописный заповедник».

– О, «Заповедник» – это прекрасное время освоения нового пластического языка, время чудесных дружеских отношений, долгих бесед и споров, об искусстве, естественно. Первые галереи в Киеве, первые групповые выставки, первые коллекционеры. Первая выставка «Заповедника» открылась в декабре 1991 года – в выставочном зале союза художников напротив оперного. Хороший был зал.

Началось все с моей идеи, которая как-то постепенно сформулировалась из наблюдений за процессами, происходящими на молодежных выставках. Я знал ребят, обладавших колористическим чутьем, это было главным, меня интересовали цветовые проблемы. В то время, – конец восьмидесятых, – как-то спонтанно начали образовываться группы. Они были разные, многие быстро распадались и исчезали. Какие то оставались надолго. Тогда образовался и «Заповедник».

Первая выставка, 1991 год. Нас было восемь человек. Потом несколько человек по разным причинам ушли. Оставшиеся пять художников стали ядром «Живописного заповедника». Вот эти пять художников: Гейко, Животков, Кривенко, Криволап , Сильваши. Вторая выставка была в Русском музее в 1993 г. Вот там нам показалось важным подчеркнуть нашу идеологическую общность, близость пластических идей. Когда готовили выставку, ходили по мастерским, выбирали работы очень похожие друг на друга, нам необходимо было подчеркнуть некое объединяющее начало. Третья выставка, условно последняя (были еще, но это был этап, когда группа существует в полном понимании единства) – 1994 год, Украинский дом. Эта выставка делалась на принципиальном подчеркивании отличительных черт друг-друга. Мы отбирали работы, в которых каждый художник артикулировал, формулировал свою позицию. После выставки стало понятно, что интересы наши разнонаправлены. Сохраняя дружеские отношения, каждый пошел своим путем. Мы это называли: «уходим каждый в одиночное плавание». Следующая выставка была уже в Национальном музее, на юбилее «Заповедника», в 2002 г. И потом, когда образовывалась галерея Боттега (ныне ЩербенкоАртЦентр) сделали еще одну, – такой вариант «Живописный заповедник» 2008 года. Сейчас готовим книгу о «Заповеднике», обсуждаем как это сделать.

Как появился «Альянс-22»?

– «Альянс» возник года четыре тому. Мы провели в ЩербенкоАртЦентре конференцию по поводу нефигуративного искусства. Это уже была эпоха активного общения в фейсбуке. Собственно, со всеми членами «Альянса» я познакомился там, в фейсбуке. Там проявился общий интерес к абстракции, к Малевичу и авангарду вообще. И, понятно, у нас образовалось много зарубежных друзей, с теми же интересами. Благодаря Марине Щербенко и состоялась эта выставка-конференция. Были наши друзья из Америки, Швеции. Она длилась два дня, было, конечно, интересно обмениваться мнениями, идеями. После завершения осталось ощущение, что не все проговорено и что-то еще нужно сделать, продолжить. И Бадри Губианури сказал, что в музее Булгакова нам готовы предоставить зал для выставок. Так возникла основание, пространство, где можно реализовать проекты. Ну, и потом, еще одна важная составляющая проекта – выставлять одну работу. Нужно сказать, что эту часть редко удавалось осуществить. И еще одна идея – совмещать эти выставки со смежными видами искусств, с музыкой, например.

Первым проектом «Альянса» была выставка Сережи Момота с композитором Викторией Полевой. Это был замечательный проект, с него и начались ежемесячные проекты. А «22», потому что открытие было назначено на 22 число. Так и осталось – «Альянс 22». И снова пять человек: Губианури, Попов, Рудешко, Момот, Сильваши. И выставки каждый месяц, 22 числа. Признаюсь, это не просто – это утомительно и сложно. Непросто найти единомышленников (эта линия в украинском искусстве была прервана, отчасти просто не существовала), да и формат необычный это, скорей, исследовательский проект, лаборатория. Ориентация на традиции авангарда, Малевича, на минимализм, монохром, геометрическую абстракцию. То, что делали близкие нам группы за рубежом раньше: Нью-Йоркская Radical painting, международная группа Zero, итальянская Pittura analitica. Интернет позволил узнать, что мы не одиноки и в мире есть художники, работающие над аналогическими проблемами. Неожиданностью было то, что близкие идеи разделяют музыканты, философы, литераторы и в Киеве, и мы с радостью сотрудничаем. Наши друзья за рубежом уже выражают желание сделать проект с нами. «Альянс» сотрудничает с Берлинской галереей Folker Diel. В феврале прошла выставка группы в двух галереях. Сейчас критический момент, как мне кажется, в жизни любой группы. По опыту знаю. И «Альянс», думаю, не исключение. Это старое мое определение: «группа существует пять лет или пять выставок». Мы сделали 36 выставок и приближаемся к пятилетию существования. Что будет дальше, пока загадывать не буду.

Какой Киев – ваш? За что любите, что вас в нем раздражает?

– Когда появляются в фейсбуке фотографии старого Киева, посмотрите, как все лайкают: вот тут были трамвайные пути, вот тут – сплошные деревья, их уже нет, особняки, – их снесли. Другая Львовская площадь, двух-трехэтажные дома на месте нынешних высоток, другая Площа Незалежності. Там, на углу Костельной был дом, где на втором этаже размещался Союз художников, а на третьем Союз кинематографистов. Иногда можно было прорваться на закрытые просмотры. Кажется, первый фильм, который я там посмотрел, был «Поезд» Кавалеровича. Можно много мест еще называть, где ты был счастлив или, наоборот, тосковал. Теперь эти места остались на старых фотографиях.

Я вам скажу, что меня раздражает в Киеве – муралы и граффити. Они меня раздражали и заграницей. То есть, я понимал, почему они делаются и зачем. И как. Я ведь заканчивал монументальный факультет. И знаю, что такое работать с пространством и большими плоскостями. И делал фрески и мозаики. Резал сграффито. Но мне всегда нравились чистые белые стены перед началом работы. А после института уже не сделал ни одного заказа. Ушел в живопись. Которую ты можешь смотреть, придя в специально предназначенное для этого пространство. Или не смотреть. Ты выбираешь сам, видеть или не видеть. И меня не ввергают в уныние серые стены, или любые другие, – цветные и нет. А муралы, лучшие из которых скорее похожи на чудовищно увеличенные иллюстрации из детских книжек, наводят на меня тоску. Это такое визуальное насилие.

Я предпочту видеть перед собой чистое пространство. Чистое и пустое, свободное от всяких знаков чьих-то эстетических предпочтений и навязчивых идей.

Текст: Вика Федорина, 2016 г.